打印本文

打印本文  关闭窗口

关闭窗口

镜头穿越再现“地动仪”艰辛历程

老记见证网 资深记者 聂志义 摄影报道

中国古代,东汉科学家张衡于公元132年研制出了人类历史上第一台候风地动仪,被后人骄傲的称为中国古代的四大发明之一。让中国人民为之骄傲和自豪。张衡,字平子,章帝建初三年(公元78年),诞生于南阳郡西鄂县石桥镇一个破落的官僚家庭(今河南省南阳市城北五十里石桥镇)。

根据文献记载,张衡候风地动仪只在公元138年测到了发生在陇西的一次地震后便神秘消失了。留给世人的仅有《后汉书·张衡传》中关于描述张衡候风地动仪的196个汉字。古往今来,多少科学家都想复原出张衡候风地动仪。 2006年4月,在古代发明家,张衡的家乡,有一个有志年轻后生,吴迪在父亲的鼓励和全家人的支持下,在一些地动仪爱好者的大量资料基础上复原了令国际学术震惊的古代科学发明家,张衡的侯风地动仪。这台地动仪不仅外观设计精美,而且也符合《后汉书》中:“以精铜铸成……形似酒尊……外有八龙,首衔铜丸,下有蟾蜍,张口承之……”等描述,这一科研成果一经问世就立刻在中国乃至世界地震界产生了强烈的震荡波。它有力的证明了1800年前张衡在地震方面所取得伟大的科学成就,揭开了张衡科技的新时代。用事实回击了有些国家的所谓权威人士对,世界上是否有过张衡的地动仪的错误质疑。 7年前,还在高中就读的吴迪就对张衡的动仪发生了浓厚的兴趣,但当时无论是张衡博物馆里摆放的地动仪,还是中国历史博物馆里摆放的地动仪,都是不具备测震功能和演示功能的地动仪,他就暗暗下决心要复原出一台能动起来的张衡地动仪。于是,漫长的研制之路就开始了。在父亲吴勇才的支持下,吴迪认真、仔细,研究琢磨地动仪的原理。又在前辈苏章群、谷小虎等老师留下的宝贵资料的基础上,又根据《后汉书·张衡传》里描述的196个汉字复原出的地动仪,才可称得上是张衡候风地动仪。一个一个方案制订出来,结果又一个一个被否定,然后再继续研究。2005年,吴勇才在厂房里工作时,不小心摔断了两根肋骨,半年多才好,但一心扑在研发工作上的他,硬是强撑着身子坚持工作,一天也没有耽误过。

2005年6月,“吴勇才、吴迪父子根据历史文献记载,经过反复实验,成功制造出了第一台仿古张衡候风地动仪模型。不管其制作用料质地精良,还是造型工艺严谨考究,尤其是外部浮雕图案古朴典雅,效果逼真传神,内部结构科学,特别是具有很好的方向测震演示功能,完全符合历史文献有关张衡候风地动仪的描述。它的研制成功,对于弘扬张衡科技文化思想,普及地震科普知识,增强民族自豪感,激发爱国主义热情,提高民族国际声望都具有非常重要的现实和长远意义。”国家地震局地球物理勘探中心组织17位专家,对吴勇才、吴迪父子研制的地动仪给予了很高的评价,并一致通过了评审。

每制造一种规格的地动仪就需要一套模具,资金占用大,10万、8万投进去根本就不显眼。这些复原的张衡候风地动仪有的是全紫铜,有的是合成金属,底座用的有红木、香椿木等。红木都是从非洲进口的,在江苏定制,价格比铜都贵。”吴勇才向记者介绍说,刚开始研制时,和几个人合伙,投入了200多万,可后来被骗了,没有任何成果,钱也没有了。但他一直放不下,后来就自己慢慢摸索,那时,日子很紧张。2004年底,兑现了工人工资后,家里没有钱置办年货了,在农村生活的哥哥送来一块肉,全家才勉强过了一个春节。据了解,近几年,南阳市和卧龙区政府每年都会给他们拨几万元的科研经费,但这对于这项伟大的工程来说仍是杯水车薪。“现在我们已经复原出了200多台地动仪,但远远供不应求,仓库里根本没有存货。没有资金,厂房太小,设备太简陋,人才缺乏,目前只有20多个工人,一个工人要培训一年多才能独立工作。” 提及这些,吴勇才神色黯然。

“我们现在所做的工作只是刚刚拉开了研发古老文化遗产成果的序幕。”谈及下一步有何打算,吴勇才、吴迪父子俩说出了他们的计划:研制复原张衡浑天仪和计里鼓车、指南车、青铜编钟、以及诸葛亮的木牛流马等,让中国古老文化遗产传承千秋万代。

一对普通的父子,一对执著的开拓者,在研发古老文化遗产成果的漫漫征途中,艰辛的跋涉着,在劳动的苦泪中体验着快乐与自豪。 记者采访时看到,一亩多地的小院落,几间简陋的瓦房、一排简易棚、三台车床......此情此景很难让人相信,此项誉满全球、令国人自豪的科研成果竟是在如此简陋的小厂房里完成的。

陈列在展柜里,向来宾展示的大小各异的地动仪。

再现千古奇迹,还原这个巨无霸中华文明。

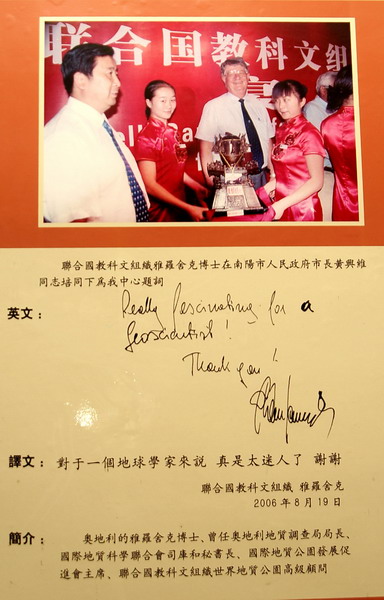

联合国科教文组织官员慕名亲眼观看了复原地动仪的演示后激动题词。

“我一直都在尽力做,从来没有想过做不成了怎么办,

我相信,成事在天,谋事在人。”

今年才26岁的吴迪对未来信心十足。

几年间,吴迪对地动仪的外观按照史记上的描述,不断改进。

谁会想到这个简陋的车间里就是一个个地动仪的产房。

对于每个部件的半成品加工,工人们都倾入了大量心血和感情。

工人们就是在这样四处漏风的厂房里艰苦的劳动着。

所有的部件都需要再三核对,认真安装。

就连这一个个小小的细节部分都需要精益求精的仔细测量。

原始的钻床制作复原着原始的发明。

因为,地动仪上的部件很精密又短小,

很多工厂都不愿意加工,吴迪和工友们就自己动手加工。

这个地方,就是木工车间。

为了解决红春木雕长途运输,会造成损坏的不利因素,

爷俩就研究出就地取材就地加工的好办法,

即降低了成本,又保证的质量。

这个出厂于70年的车床是他们从废品收购站请回来的宝贝。

生活的场景再现了,艰苦创亚的“红米饭南瓜汤”。

在石棉瓦的场篷上种上蔬菜,即降温又有了菜吃,

可谓是系再现地动仪风采后的又一发明了。

自己动手丰衣足食,节约降耗剑客创业,

是当今年轻人最为难能可贵的。

就连扫地的笤帚,也是就地用地里的草做成的

,别说还真是即环保又省钱的好法子。

为了夜以继日的昼夜研制地动仪,

简陋的厂房里成了他们临时的家。

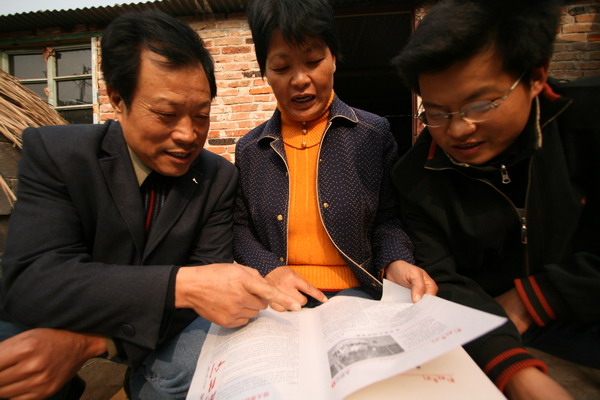

吴迪的父亲讲述,吴迪在着迷研制地动仪的过程中的,

令人心酸和感动的件件往事。

忙中偷闲,一家人还经常品读一下,

吴迪的姨妈们自己创办好久的家庭小报,

其乐融融,甚是别有情趣。

这就是吴迪下一个大手笔,

他要完成最大1:1的地动仪研制工作。

这个是最大的,也是最早研制出的1:1的地动仪上的龙身。

这里就是他们的“前沿指挥部”。

打印本文

打印本文  关闭窗口

关闭窗口