打印本文

打印本文  关闭窗口

关闭窗口

走进农民文化狂人——赵福群

资深记者 聂志义 摄影直播报道

原来记者只是狭隘的认为,农民玩文化也不过只是图个乐;作为业余的消遣或是自认为肚里有些墨水而怀才不遇吐吐闷气罢了。真要的研究起文化来,还得让那些科班的行里名家去推敲。可是自从记者在2007年末岁尾,在网上看到了一篇来自署名,“齐治平”的网友的呼吁信,并知道了这位年轻后生的才华和志向之后,才使得记者对中国农民的草根文化印象逐渐的改变了。随着,这位姓“齐”网友在网上帖子不断更新,内容不断精炼,个性的不断另类,学术的不断叫板,记者的焦点就“锁定“了他的目标。

因为,每周六、周日都是记者在河南电台旅游广播为时一小时的直播节目时间,所以,记者也就自然在周末按照约定见到了这位其貌不扬,但是他那“独有傲气唯有你”的刚性很是与记者投缘,额有“臭味相投”的味道。

别看这位“齐治平”一见到记者就唯唯诺诺的让烟,读者不知,那是他有过失之后的表现。因为采访的路线不熟,原来记者约定在郑开大道去往他家的岔道口会合,可是这位伙计却硬是让记者在郑开大道上,跑了两个来回才姗姗来迟。在记者窝了一肚子气的情况下,这位仁兄才会理亏的故作谦让之态的。

在这位狂人的官邸,他很是不自然的拉椅子搬凳子的忙活着。等他用拿东西的时间把自己的紧张心态平和了下来后。记者,才和他聊了起来。

原来这位在网上署名“齐治平”的网友原名叫赵福群,今年33岁,家里除了大哥已经结婚成家搬出成家外,就剩下了身患“痨病”(据赵福群说是气管炎之类的病。)的二哥和83岁老娘了。一家三口的生计和数目不小的医药费都需要这个小儿子去挣,家里的农活也只有在二哥的帮衬下才能勉强维持下来。况且,这两年种大蒜的收入越来越不好了,不算自己的工时,单是化肥、农药和塑料薄膜就是一笔不小的投入,一斤大蒜还卖不了两毛钱。所以,要是算上农民自己的工时费就赔大了。赵福群忙完了家里的活计后,还要到城里打工,挣钱养家,给亲人挣医药费。由于,赵福群的生活压力太大,再加上世俗的偏见,他今年到了而立之年,却依然是独身一人尽逍遥,他说,他的梦中佳丽,除了要和他一起挑起家庭的重担外,还要支持他继续他的文化狂人之旅,否则,宁愿单雁哀中行,不闻雀巢情呢哝。

赵福群,喜欢古文学也叫做文言文,是在上中学时看到的一本名为《中国古代短文小说选》后,感觉的这种原创小说文言文部分的文字中体现的故事内涵,远远比在后面解译过的白话文讲述的深厚的多。但是,由于,当时他的文化基础还很薄弱,有很多修辞语句不能理解,所以,他便逐步痴迷的开始了,只有初中水平的他,要从事古代汉语的研究谈何容易呀,他四处求教,见师就拜。后来他参加了成人自学高考,选报了汉语言文选专业,可是,由于,家庭经济情况,后来只选学了古汉语部分后就又“辍学”下田务农了,但是,由于学习、掌握了一定的文言文基础,所以他一有时间就又开始了他的,由学习到琢磨的古代汉语的研究上面去了。他利用在外打工的空余时间接触、拜访古文学和历史界的专家,并得到了很多直接或间接的帮助。于是,只要一有时间他就爬在网上选找资料和相关的信息,在他持之以恒、坚持不懈的努力下他的水平有了突飞猛进的提高。先后也有一些独自的见解和理论在媒体和网络上发表。赵福群对古代文言文的研究、追求不仅仅只是停留在原有的“就文研文”方面,他立志要把古代文言文普及传承下去,并且要改变古代文言文,抽象难懂的特性,要把古代文言文不但作为解密中国古代历史的文字信息密码,更要把古代文言文改良成,通俗易懂又不失原始规则和传统规律的本质。赵福群说,他要复兴、推广古代文言文的使用,要牢记:“一个民族的兴衰都是先从民族文字、语言上开始的”的伟人教导。华夏八千年的历史长卷上有近乎九成以上的历史都是古代汉语所抒写的。这样的文化精粹不该在国人的漠视下被消失。作为匹夫的他,虽为一介草根,但也要为国之文化传承尽一份绵力。

后来当他在无意中了解到当地的中牟县的县志中,对中牟的历史只有明清两代,而更多的只是散落在其他历史记载中的时候,作为一个中牟农民,他又开始了对家乡的官渡文化历史进行了专项潜心的研究,除此之外赵福群四处寻找资料和拜访高人,终于,在大量文献和佐证的印证下,得出了官渡文化不是在官渡之战后才出现的结论,是因为,在秦朝时期,朝廷把中牟这个地方叫“阳武县”并在这里设立了官府渡口,久而久之,人们就称这里为“官渡”了,所以,也就印证了,东汉时期的官渡之战为什么把这里叫做“官渡”之说。赵福群的发现研究理论,把整个官渡文化整整提前了500年大胆学说一时间活动了整个历史界。这也是他被称为农民文化狂人的又一个理由。

最后,赵福群告诉记者:不管世间风云如何变幻,他依然会坚定自己的信念,变困境为仙境,变压力为动力,把自己的伤痛和脆弱埋在心里,做一个当代农民文化军中的马前卒。他相信自己会成功的,也相信他的“古文”推广也会成功的。

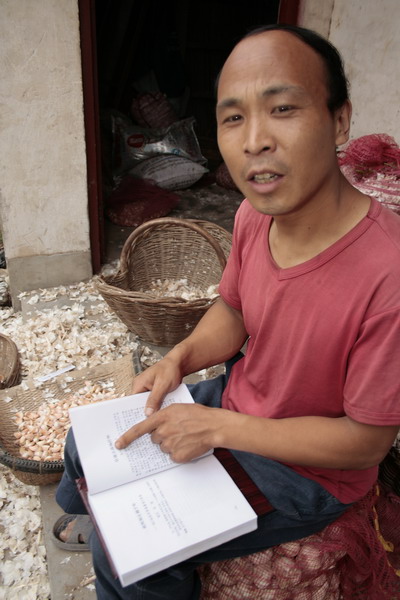

初见到记者的赵福群有些拘谨羞涩。

就连再去定干活的路上,赵福群还是忘不了在研究课题上的分歧焦点的依据。

虽然,在文化方面是个狂人,可是一上庄稼活,老赵的水平可就不咋地了。

瞅瞅这干活的劲,就知道,只能是一天挣6个工分的主。

哎!还是这活轻快多了。

看看这赤脚农民田间学历史的劲头,要是放在过去呀,

这幅认真学习的照片肯定的上人民日报。

给老娘梳梳头,理理那一根根白发,也是赵福群一丝丝的尽孝情节的表达。

打印本文

打印本文  关闭窗口

关闭窗口