打印本文

打印本文  关闭窗口

关闭窗口 追寻古代造纸术末代传人——黄保灵

资深记者 聂志义 摄影直播报道

提起中国的四大发明,不管走到哪里都是一件妇孺皆知的常识知识。因为它在全人类文明史上都有着永固的重要地位,四大发明又是中国成为文明古国的标志之一。也是让国人为之骄傲津津乐道的自豪。同时也是外国人最为钦佩叹为观止的古代文明体现。然而提及这四大发明中的造纸术确实很难再难觅真实情景了。2007年,偶尔一个机会我从采访报道过的“新密县衙”负责人老马哪里知道了就在新密当地还有一个末代手工造纸传人还在传承着这隐没千年的古老造纸技术,当时心中很是激动,但是因为其他的采访报道计划,直至事隔一年多才付诸实施。

据新密市文化馆的老馆长李宗寅介绍,大隗镇是全国有名的“造纸第一镇”,手工造纸已有1000多年历史,手工制作的白麻纸纸质绵韧,手感软滑,纸面平整,不洇墨,吸水好,润墨力强,是书写的上乘佳品。该镇的手工造纸起源于东汉蔡伦发明的造纸术,手工作坊均以蔡伦为祖师,在大隗镇有个村名叫“大庙”村里有座“蔡仙庙”,说的就是,东汉初年刘秀的大司徒侯跋从蔡伦处学得此技艺,又将此技艺传给大隗镇的侯姓后人的故事,也是这里造纸的起源。由于现代工业的发展,手工造纸的技艺已经到了被漠视到即将消失的困境。作为中国的四大发明之一,大隗镇的手工造纸技艺亟待抢救。希望媒体多多报道给你大力舆论支持,让这四大发明的活化石能够完整的被保护传承下去。

按照新密县衙老马提供的线索,和新密文化馆老馆长李宗寅给记者勾画的“联络图”,记者沿着被拉煤车超载碾压破损严重的乡级公路,几经努力在正巧路遇黄保灵爱人的指引下终于在一个小山沟里找到了,这间十几平米的小作坊和觅寻已久的末代原始造纸传人黄保灵。

掀开小作坊的门帘,一股让人脑瓜仁痛的味道扑鼻而来。不知道是小屋里生的小炉子的煤气所致还是正在制作手工纸的纸浆所为。屋里面除了正在不停忙碌操作的老黄外还有他的乡亲也在和他聊天。在狭窄的作坊里几乎没有插脚的地方,就连记者拍摄照片都很困难,经过和老黄的简单询问和介绍我们就开始了他的忙碌我的采访。从老黄的工作中记者看到他的忙又是那么枯燥,弯腰,铺网帘、加固、捞浆、解固、直腰,起网帘、平衡移动45度、扣网帘落纸、结网帘、再平衡移动45度复原后,再周而复始的这样一网帘,一网帘的捞纸浆,给记者的感觉老黄就像一个机器人,他的动作枯燥的会让记者感到有些困意。老黄是个很容易交流的人,容易的你不用问就会滔滔不绝的倾诉。

老黄对于他现在的困境牢骚满腹,一是,村里人的看不起。这个原本让这个村子闻名全国,让这里的人们有了衣食无忧保障的手艺活,在村里人眼里就像用过的破框、破掀一样被遗弃在那个时代了,现在村里人对这个祖传的手艺是“十人九不热”,就连老黄的孩子们虽然拿着老黄用捞纸挣来的钱学习生活,可是,几乎连老黄的这种活计连碰都不愿碰,更不要说是学了,现据初步了解全国手工造纸技术,也就只剩下老黄这一个传人了。可是,这些现在的村里人只知道既得利益的现实,根本就不懂什么民族文化的精神实质,所以一见面就嘲笑老黄:“干了这么多年,又不呆又不傻,干嘛还干这老古董活计呢?”除了媒体的呼吁有了一些城里人来这里看稀罕顺便买些纸外,政府部门一直是漠视不闻,新密市的领导也根本就没有来过。家里面也是内患不断,老婆十几年的抱怨、唠叨让老黄心里烦躁,现在又给了最后通牒,如果老黄再继续做下去就要离开这个家了,老黄有三个孩子,一个上大学,一个上中专。最小的在镇里读初中,这一年下来光学费就要两万多块钱,老黄家有两亩薄田,薄的都不能保证300斤的收成。老黄每天要从早上5点多起床开始准备一天的活计,6点多开始干活,除了吃饭上厕所外就一直到干到晚上6-7点钟,一天下来浑身类疼困,晚上睡觉连伸伸腿都要被疼醒,就这样还是不能保证这个家简单的温饱,所以,老黄还要挤出时间出去到周边的造纸厂去当搬运工、装卸工。反正,脏活、苦活他几乎都干过了。老婆总是喊着嚷着让他不要干了,要他出去干点别的活计。可是,老黄说:“咱没文化,也胆子小,不敢出去闯荡,只有在家做这些老祖宗传下来的手艺,我一个人顶着这么多压力干了二、三十年,除了咱没别的本事外,还有主要的一点就是,这是俺家祖传下来的,底下没有人接也就算了,可是我不能再扔了呀,那样可咋对得住祖宗们呀。”

老黄说:他家并不是本村的,也是和很久以前的很多人一样,就是为了能学这门当时很能让全家人吃饱饭的谋生本领,才由他的祖上迁到这里的,从老黄记事起他家从太爷爷到爷爷、父亲都是做这个的。据说,现在这个不怎么有名的地方当时却是全国最大的纸张交易中心,离他们村子不远的地方叫“纸坊”就是与这段历史有关,当时周围大小手工造纸作坊就有五、六百家,各种各类的纸张这里全都有。在他父亲掌门时期就曾经给当时国民党的《中央日报》做过专用纸,也是现在新闻纸的前身,那时候的尺寸是50×60公分,比现在他做的纸张尺寸要大些。老辈人造纸用的都是最原始的麦秆和稻杆,再就是树皮,最复杂的就是树皮了,要由水泡,晾晒、蒸煮在晾晒等70多种工序,最后才进入了撕丝、切片、捣碎开始打浆的末尾工序。捞纸是最繁琐最枯燥的一道工序,占了老黄的几乎一天的时间。为了把捞出来压好的纸张及时晾晒出来,单单他们家的场地墙面是远远不够的,没办法,老黄还要把纸张骑着他那辆二手摩托车送到邻村雇懂行的老太太们帮他做。

老黄说,和现在的机制纸相比,手工纸柔软、吸水性强、韧性度高、透气性好,捞纸全凭经验和手感,一张纸的厚薄和均匀,全看捞纸人的技术,竹器伸得过深,上面的纸浆就太多,“捞”出的纸张就厚,入水太浅纸张又太薄。捞纸时用力不匀,竹器上沾的纸浆就不均匀,“捞”出的纸会厚薄不均。老黄的纸现在都是由一些新乡、辉县的客户来拉回去做粘糊棺材里子和扎纸人用,一张纸才买不到一毛钱,老黄说,这还是零售,要是批发的话就更卖不上价了,在记者采访的这一天,老黄捞了1500张纸,按他说的价格,都卖不到150块钱,除去原材料和雇工外,老张一天的收入还不到30块钱,就这还是累个丑死才得到的,要是不卖力干的话就更别说挣钱了,怪不得,老黄的老婆说啥都不愿再让老黄干下去了呢。

老黄没有读过几天书,19 岁当兵21岁回家拿起了父亲传给他的祖辈人传下来的手艺,他的任务就是传下去,可是,到了他这里就再也穿不下去了他很无奈,现在关键的是怎么才会有个好法子改变一下,让他走出困境,不再受经济拮据和老婆唠叨的双冲压力是老黄迫在眉睫需要解决的问题,所以,在采访中他也请记者帮他呼吁、联系一下,他又三个想法,一、就是想赶紧请有关部门抓紧“申遗”步伐,一旦“申遗”成功他的日子就会好过了。二、他想与景区或者有投资商进行双赢合作,把他的绝活和景区或投资商的需求连接在一起。三、介于他本身不懂市场的情况,他想转变以往被动的等、靠的销售方式,想主动出击转变他纸的用户群,他想把他的纸张提高使用层次。也好把这祖传的手艺传下去。

这里供奉的是造纸祖师蔡伦。

这就是老黄的家,连个正经的路都没有。

这就是老黄的家,也是工作的主要作坊。

这就是造纸的主要原料之一,枸树皮。

这种就是用来增白的纯天然配料之一

这套打浆机设备花了老黄四千块钱也是最大设备投资了,它代替了原来的石磨打浆机。

把打好的纸浆倒入控浆的筛子里后还要进行再次挑出杂质。

空出的废水还要留到池子里澄清后回收使用。

这个小屋里可是藏着天下最神秘的古老故事呀。

这是添浆配水

做好下坑的准备开始一天的“站坑”。

在村民眼里老黄就是个痴子。

第一步叫拨浆,让纸浆均匀些。

这就是捞浆了。要稳要平才行。

看看,把浆水空掉了,这有些透明的就是纸了,不过还需要挤压和晾晒才能成真正的纸。

起网帘的时候要快。

要对准了量好规矩后再下网帘。

下网帘放纸的时候可是要稳要慢。

每一张纸都要记住了。

就连着计数的方式也是最原始的,有点像珠算的味道。

因为纸浆也是不断地再沉淀中,所以,还要不断的倒浆。

总是在近乎零度的水温下工作,手一挥就麻木了,所以,就要用热水像这样泡一下,

但是也不敢多泡,因为,多泡了就不愿再把手放到哪冰冷的水里捞浆了。

连这个黑色的长钉都有很遥远的历史了,那可是由原来的黄色慢慢变成了黑色的呀。

纸浆捞够一定数量后,就要铺帘子。

加上导水管子,老黄说,过去用的就是麦秆导水。

然后再加上木板找好重心。

这时候我才明白了墙上的这个洞洞是干啥用的了。

加上了木板后,要让纸里的水慢慢导出,要不会把纸弄裂的,利用这个时间,老黄要刷洗网帘了。

洗完后还要把网帘固定在捞纸的框子上。

再把压在纸浆上的石头捞出来。

再把隔离纸浆控制纸浆浓度的竹网拉出来。

然后,再把石头抬上去加大压力继续压出纸浆里的水分。

压出水分的纸张就成了土坯形状。

老黄嫂子虽然总是唠叨老黄没出息,可是,还是在一边不记繁琐帮着把压好的湿纸,

一张张的接下来往墙上贴。这个是个技巧很高的活,一不留神就会结烂的。

这些经过晾晒的纸张就像过年贴对联似的抓在了墙上。

这活计除了老年人还会之外就没有人会做了,也没人愿意做了。

纸张晾晒后就算是成品了,很白很有层次。

这些纸就是打好捆等着买主上门来拉的货物了。

因为老黄家地处偏僻,没有真正的道路,所以,原来送货时都是用这最原始的“大奔”送货。

老黄这两二手摩托算是家里最值钱的家产了。

这间主卧室就是最温暖的地方,可巧冬天来了,取暖的炉子也灭了。

中午,没有孩子放假回来的时候,老黄两口子就是喝白汤啃白馍,没有菜吃。

只有谈及孩子们时,老黄才会露出写笑容。

临分别时,老黄才给记者说吃了他的三点愿望。

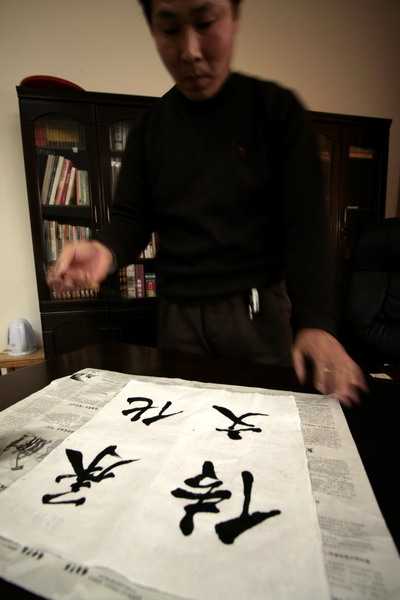

老黄的手工纸经书法爱好者使用后一致好评道:这纸才是文化人用的纸。

打印本文

打印本文  关闭窗口

关闭窗口