打印本文

打印本文  关闭窗口

关闭窗口

走进神秘古寨 探寻长寿秘诀

老记见证网 资深记者 聂志义 摄影报道

千年古寨现在已基本上没有了寨子的样子。除了高高的山丘还在,过去寨墙的形状依稀可辨,还有那围着寨墙静静流淌了多少年的护城河河水外,其它的则没什么能证明这里曾是有着神秘历史的古寨了。据老马讲,在古寨上原来有一个火山口,里面沉积了很多白色奇异的石块,老马小的时候曾经常去那里捡些回来打火玩。上面的古寨墙有三重,上去了应是别有洞天,另有一番景色。但因为时间有限,记者一行未有眼福一睹千秋。

记者最早想去这个千年古寨的想法,还是因好友老马的一位同学而起。他家有着一座历史很久的中原四合院,还保留有古建筑和千年古墓砖。而且这些古墓砖纹理清晰,质地也很好,以至于千年沧桑风云今日,还完好如初地吸引着后来人。

意料之外的是,待进了村子后,却得到了更让我兴奋、更感兴趣的另外一个线索,那就是这里是曾有很多百岁长寿老人的一个神奇之地,这也给这个神秘古寨披上了更为神秘的色彩。据随同的一位老乡介绍,前几年村里还有几位百岁老人,可是去年都已经相继过世了,现在就仅剩下了一位103岁的老太太还依然健在,老人现在不但不糊涂而且还神清气爽,甚至还能叫得出村里大小村民的名字,说得出家庭情况。

在这个村子里记者看到了很多老年人,从外貌上判断年纪时,却总让记者看走了眼。本来应该是老态龙钟的古稀老人却在农田间劳作,或不安分地干东干西不肯停歇,表象和实际年龄经常相差十几岁到几十岁。据有关专家分析,可能是由于火山爆发后,喷发出来的矿物质成分通过地下水给与人体更多的给养,才使得这里人的寿命超常延长的的根源,也有人说,这个村里的长寿原因是由于独特的窑居加房局的建筑形式有利于人体机能的转化造成的。

记者随手锁定了一个个画面记录以示公允。

远远望去,河对岸的土丘像一座土堡

注视着现代的田园生活。

这就是最早的中原四合院。

“高门大户”就是指的这样的富足人家的排场。

墙体面灰上的花纹也不曾多见。

墙头房檐的装饰也很是独特。

大门左边是荷花。

这大门右边的又是什么花纹呢?

通过大门洞进入院子,对面的门口很容易让人错觉。

难道这就是豪门大院么?

打开的是上房,也是主房。

这是这里特有的“外楼内窑”的建筑风格,

内窑分两层,上面有楼板隔开为楼上楼下,

里外有砖墙相隔为外间里间,有钱家的窑还用砖砌起来。

这就是原用的木质楼梯。

换个位置就会联想到楼上楼下了。

这个油灯和茶壶可都是老物件。

老马拖着残手向记者介绍着二百年前的瓷器。

这是保持不叫完好的屋子叫下房,

是个真正的下三暗五歌剧的纯房屋建筑。

老人家介绍着自家的老宅,什么叫大梁,

什么叫椽子,什么叫檩子等。

在房内顶上刻有房屋修缮后的时间。

慢慢的这些残垣断壁的老屋就要从时代记忆中消失了。

孩子们对我们的到来很疑惑。

看看这就是保存完好的古墓砖,

谁能相信这就是近千年的历史古物呢?

虽然是春天到了,可是我们还在春捂,可是,

这些长寿的老人不但还在下地干活,而且还----

这个在地偷挖菜的老人告诉记者他今年“76”了。

远远地看到了一个坐在路旁的一位老人,

村人告诉记者她就是那位唯一的百岁老人。

由于“白狗”叫声的“出卖”

老奶奶扭过了头看见了拍照的记者。

老太太时不时还对在沟边玩耍的孩子叮嘱的要小心点。

一个村子2000多口人,老太太却能认出

相距几里地外给记者带路的乡亲。

这位白发年近8旬的老人就是百岁老太太

的二儿子名叫王俊英。

给记者一行搬凳子的男孩子是老太太的重孙子,

打小得了怪病就是大小便失禁,虽然12岁了却不能上学。

这是老太太原来的老宅。

门口的窑洞已经坍塌了。

洞内原来的生活遗迹依稀可辨。

门上的老锁尘封着岁月的蹉跎。

这个石头建筑是后来加盖的房屋。

这件加盖的石屋就是白发老人王俊英结婚时的新房。

这个柜子原本上黑色的,是百岁老太太从娘家带来的陪嫁,后来王俊英结婚时又油了一下红漆作为了结婚家具了。

这个“样板戏”《红灯记》见过的马灯就是

见证了王俊英新婚之夜的“偷窥者”。

这间内窑通往院外的那间坍塌的窑洞。

这就是两年前百岁老太太居住过的窑洞。

具有喜剧讽刺般说法的是,这个堆放杂物窑洞里的“木头”(当地人称棺木,也叫寿材)是1971年家人为百岁老人定做的,没成想现在都已经早烂了,可老太太依然硬朗着。

老太太走起路来还是那样稳健脚下生风。

不同的就是用的是“三条腿”。

这就是老太太的卧榻之处,

盖得被子是用老粗布

(原始织布机织成的棉布)做里子的纯棉被。

百岁老太太洗脚时,在记者发现“三寸金莲”

还是那样富有光泽和细腻。

另现代人乍舌的那个年代的“美”。

岁月的见证。

老人家还很害羞。

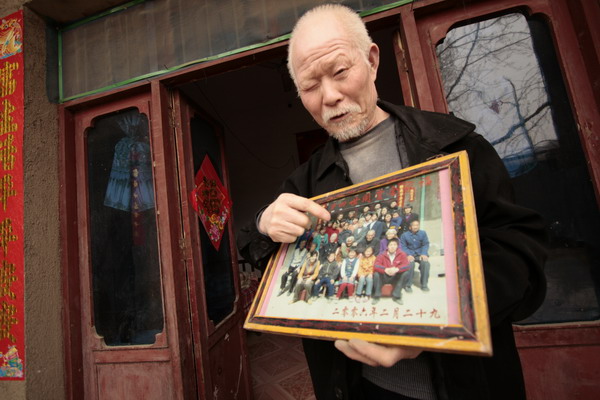

王俊英拿出了老母亲百岁寿诞时的全家福合影照,

上面的时间是“二零零六年二月二十九”,

屈指一算,老人家今年应该是103岁了。

记者要走了,这个103岁的老奶奶

还要留下记者吃她做的饭。

回到老马家,80多岁的老母亲正在给记者做手擀面。

从和面到赶压没把子力气是不行的。

面条有两种切法,一种是记者小的时候看到的,

就是把赶好的面片折叠起来切均匀,

另外的就是老人家这样的方法。

这些吃的饼菜可都是老人家自己劳动成果,

吃的柴鸡蛋、韭菜和西红柿都是老人家自己开荒中的,

家里养的“纯绿色”食品。

看着就眼馋的手工捞面条。

返程的路上记者又看到了飞檐走壁的老人家。

打印本文

打印本文  关闭窗口

关闭窗口