打印本文

打印本文  关闭窗口

关闭窗口

追寻“四大发明”

之

《追记印刷术演变》

(二)外来铅字篇

资深记者 聂志义 摄影直播报道

说起印刷术的起源和发展,就要说起印度佛教的中国历史,因为在此之前最早前原始的印刷术新生事物的发明并不是都被认可的,据有关资料记载:自从汉朝发明纸以后,书写材料比起过去用的甲骨、简牍、金石和缣帛要轻便、经济多了,但是抄写书籍还是非常费工的,远远不能适应社会的需要。至迟到东汉末年的熹平年间(公元172-178年),出现了摹印和拓印石碑的方法。大约在公元600年前后的隋朝,人们从刻印章中得到启发,在人类历史上最早发明了雕版印刷术。特别是到了后五唐时期正是从汉代进驻中原的印度佛教的迅猛发展才凸显了原本的手抄经文和佛像图远远落后于当时寺院和教徒的发展速度,当时,有人描述着,在各个庙宇寺院里一大部分的庭院和殿堂被很多光头的和尚和请来的落魄秀才和民间识文断字的先生们占据的,每人身边都是厚厚的经文在等着抄录,而当时在大唐全国就有大型寺院400多所。虽然,已经是有史以来最为浩大、动容的抄录场面但是却面对偌大的民间、佛教需求来说,经文的短缺大大的制约了这种佛教的迅速发展进度和“众生的普度”民间需求,不得已,才逼迫人们从把碑刻和碑拓方式上得到了启发开始了大批量正式运用到了这民间、佛教的雕版印刷上来。因此又继续在宋代开始用于书籍出版和官方实用,据说,第一位把雕版印刷用于书籍出版的就是一位私人出巨资进行刻版印制的文学家,据传,共花去了二十多万白银。在宋朝,雕版印刷事业发展到全盛时期。雕版印刷对文化的传播起了重大作用,雕版印刷一版能印几百部甚至几千部书,但是刻板费时费工,大部头的书往往要花费几年的时间,存放版片又要占用很大的地方,而且常会因变形、虫蛀、腐蚀而损坏。印量少而不需要重印的书,版片就成了废物。此外雕版发现错别字,改起来很困难,常需整块版重新雕刻。

再后来北宋平民发明家毕升在尝试木制活字失败后有发明了胶泥活字印刷术,改进雕版印刷这些缺点。在宋仁宗庆历年间(公元1041-1048)制成了胶泥活字,实行排版印刷。在历史上被称为印刷术的最大革命。也被称为中国古代四大发明之一。可是胶泥印刷存在的诸多缺憾和不稳定,最终被作为不成熟的发明被后来的王帧发明的木制活字印刷所替代。

元初,王祯(1271~1368年)创制了木活字。王祯是山东东平人,是一位农学家,做过几任县官,他留下一部总结古代农业生产经验的著作——《农书》。王祯关于木活字的刻字、修字、选字、排字、印刷等方法都附在这本书内。他在安徽旌德请工匠刻木活字3 万多个,于元成宗大德二年(1298年)试印了6万多字的《旌德县志》不到一个月就印了一百部可见效率之高。这是有记录的第一部木活字印本。王祯在印刷技术上的另一个贡献是发明了转轮排字盘。用轻质木材作成一个大轮盘,直径约七尺,轮轴高三尺,轮盘装在轮轴上可以自由转动。把木活字按古代韵书的分类法,分别放入盘内的一个个格子里。他做了两副这样的大轮盘,排字工人坐在两副轮盘之间,转动轮盘即可找字,这就是王祯所说的“以字就人,按韵取字”。这样既提高了排字效率,又减轻了排字工的体力劳动。是排字技术上的一个创举。

中国之雕版印刷术在发明后不久,即传至日本,后来又在十二世纪传入埃及。欧洲大约在十四世纪才有木版印刷的图像,现行之木版水印画依然采用雕版印刷之方法。活字印刷术则在大约十四世纪传到朝鲜、日本,复由中亚传至小亚细亚与埃及,并影响于欧洲。欧洲最早用铅、锑、锡合金所制之活版印刷,乃1450年德人古腾堡(J.G.Gutenberg)所创,距毕升之发明已四百余年了。可以说,活字印刷术是中国对世界进步的一大贡献。

印刷术的演变为:雕版—胶泥活字—木制活字—铅字—锌版—胶片—无胶片等七打步骤,当然了在全国各地还有着石印、油印、染印等等印刷机巧,但是,记者这里只对影响社会主流进步的印刷革命做一个扫描纪录而已。

毕升发明活字印刷以后,朝鲜人民又开始用泥活字等方法印书,后来又采用木活字印书。到了十三世纪,他们首先发明用铜活字印书。我国使用铜活字印书比朝鲜稍晚。朝鲜人民还创造了铅活字、铁活字等。

西式铅字印刷传入中国是在1839年,英国伦敦传道会传教士理雅各将马六甲英华书院及其印书厂的华文活字和印刷机器,迁往香港。香港首份华文报章《遐迩贯珍》就是用英华书院的汉字活版印刷厂印刷发行的。当时英华书院铸造的中文活字,世界闻名:俄国沙王钦差大臣、法国巴黎学会、新加坡政府。而太平天国、两广总督、上海道台、清廷总理衙门等,都先後购买过英华书院铸造的中文活字,或全套活字铜模,是为西人铸造的中文铅字传入中国之始。

记者有幸在80年代末期,在荥阳的一家印刷厂里进行学习,从最初的铸字车间到捡字排版和最早的圆盘、方箱印刷都亲眼目睹过。

又是几经扫听,几番周折,才在一个城郊结合部找到了这“九省通吃”最后的铅字“基地”。

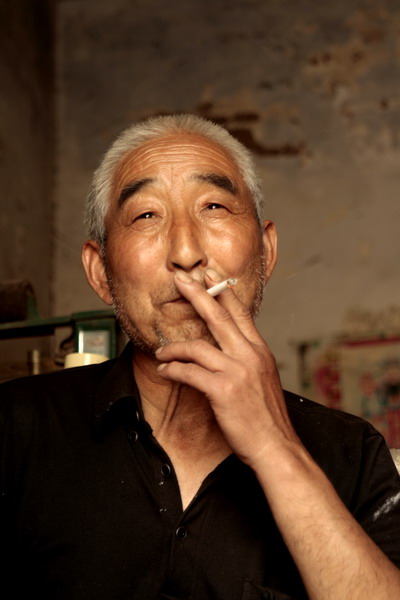

老耿头叫耿培亮,今年六十多岁,老伴张春英62岁,一个是老板、业务员兼工人,一个是老板娘、财务总管兼做饭的厨师。两口子还经常的逗逗嘴劲开开玩笑,幽默一把。看着这两老小口夫妻,人年轻人都眼热嫉妒。什么叫感情呀,什么叫幸福呀,这就是呀!劳动并快乐着。话扯远了,是因为记者是在憋不住了,因为记者没有这大叔和大婶快乐。

老耿大叔读书毕业后就到村里的印刷厂开始了学徒生涯,(那时候,老耿大叔的家乡是河南最有名的印刷之乡,几乎村村队队都有几家或十几家、几十家大大小小的印刷厂。)老耿大叔一共干了二十多年的印刷工人,后来才自己干起了这铅字铸字的活计,现在印刷技术先进了,没有人会在注意他的这说老又不老,说不老又被淘汰的玩意了。现在只有在很落后,很简陋的偏僻地区才会找到这种老把式,现在和老耿发生着业务关系的客户都是相互传告的,所以,老耿的生意不需要广告宣传。现在的客户也不是大老远的拿着所需要的字号单来取“货”了,也都是电话一说,老耿用笔一记,就开始捡字,然后通过物流的方式给发过去就行了。

其实,老耿也不缺钱,孩子们也都嚷嚷着不让他干了,让他关了生意回家坐享清福,可是,老耿心里清楚,万一自己不干了,这九个多省的数千客户就要停产关门,更主要的是他的铅字铸字情结是很难舍弃的。

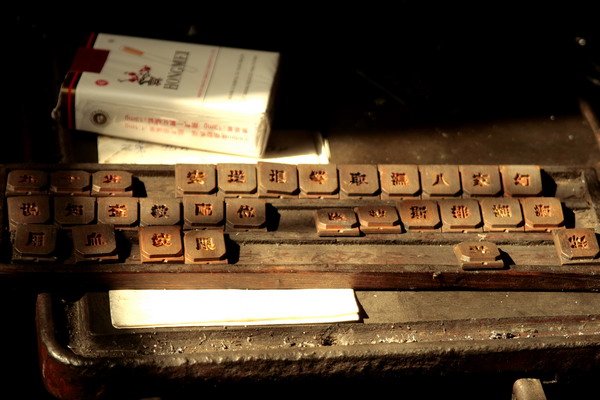

这道工序就叫做捡字。

现在,老耿唯一的伙计,还是自己的领导。

现在自己拥有的这个庞大的铅字库,

是原来老耿做梦都不敢想的事情。

跟着老耿来到了他的铅字铸字核心机密车间了。

这里可谓是凌乱、简陋和明了。

原来的两部机器的其中一部,

已经因为实在没有配件更换而废弃很久了。

在高温达到后就是开始调试机器了。

老掉牙设备的身体健康程度可比老耿大叔的身体差远啦,

总是边生产便维修。

一旦预热完毕就要挂上档开始机器自动铸字了。

这些就是铸字所必需的字模。

机器“心情”好的时候,大批的铅字就像宇宙里制造的机器人

一样排着队就齐刷刷走出来了。

把铸出来的签字抓起来放到盒子里也是一个技巧活。

这些都是老耿大叔的宝贝,大约有16套,每套有字模近万枚,

因为一个字就要分很多的字号,和不同的字体。

字模的每个抽屉的隔壁上都会有便于识别的字样。

这些东西谁说将来不是极有收藏价值的收藏品呢?

这就是铸字所需要的铅块。

老耿大叔拿的这些特大字体的铅字也是末代遗产了。

知道记者是正在做传统文化的报道,

老人特地给记者找出了这几个字。

老耿衣食无忧了,可是他更为他的铸字生涯即将结束和铅字印刷的完结而忧虑着。

这就是老耿的三尺柜体。

老耿大叔给记者找到了能继续铅字印刷下一道工序的一户人家。

这就是铅字印刷的排版用具。

这些就是铅字排版所需要的全部家当。

这个裁压机就是专用的裁截铅线和铅条用的。

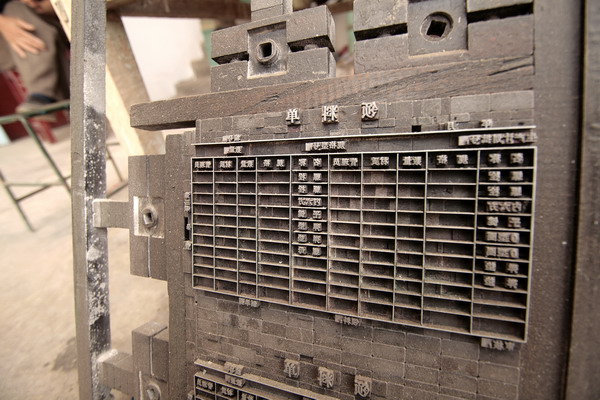

这是排版用的版托。

排版时要按照要求不断更换铅块和铅条。

版面拍好了就要及时“上锁”。

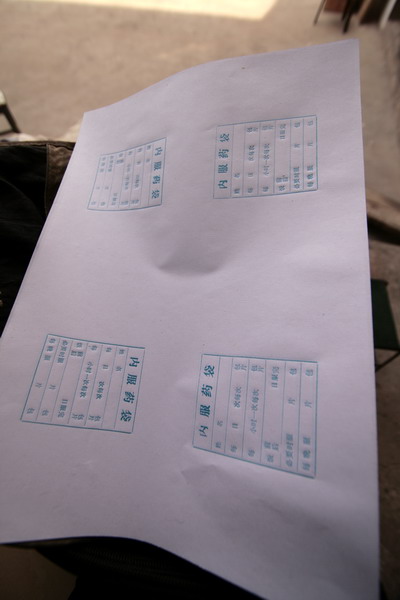

这就是拍好的版面了。

版面拍好后就要上机了。

上机后也要不断的印前的调试。

这就是印刷用的油墨。

这些是调节油墨稀稠和均匀的螺栓。

印刷前要把纸张褶皱纹痕,便于很快的用手指

夹起投放进安有规矩的机器壁内。

印刷前的送纸和印完后的取纸是在几乎同时有两只手同步进行的。

这是印好的“货”。

看看大嫂抓纸取纸用的秘密武器吧

有时候老耿大叔两口子也感到了一些寂寥和无奈。

打印本文

打印本文  关闭窗口

关闭窗口