打印本文

打印本文  关闭窗口

关闭窗口

资深记者 聂志义 摄影报道

遗产忧一:即将消逝的中原千年竹园

在离郑州市区西约40多公里,有一

据传说,竹园为周朝时期,周襄王避难时所移栽。分东、二、三、西四个园子,占地约千余亩,幽径穿其间,矮墙围其周,修竹葱茏,嫩叶飘香。就连宋代大诗人苏东坡也在此题诗中表露:宁可食无肉,不可居无竹。然而,现在的竹园让人看了却是别样的感触!日前记者随同当地一位友人一起,到在这名胜一时的昔日圣地进行探访。

在过去的镇政府遗址的街道里,当地群众得知记者的来意后立刻群情激奋的争先向记者发表观点,经过梳理后竹园消亡的原因逐渐明晰。一是当地政府重视不够,无人认真管理,再加上有关领导环保意识淡薄,法律意识不强造成的。在竹园旁就有大大小小、高高矮矮烟囱十几个,所排放的污烟就是直接导致大批竹林被污染致死最大元凶。

遗产忧二:开封古城墙

作为国际旅游城市的开封每年吸引着海内外游客数百万之多,然而在开封的所有所谓的古迹遗产中大多均为近代仿造的,而真正的古迹遗产却被遗弃冷落一旁,眼看一天天的损坏,不得不使人疼惜棘手,开封最早的城墙是战国时期修建的大梁城。大梁城是魏国的国都,经过六代君王130多年的修葺经营,规模宏大,壮丽非常,是当时名都之一。 现存的开封城墙全长

遗产忧三:鸿沟,又叫楚河汉界

位于河南荥阳市境内的鸿沟原本是大运河,却因有了最著名的刘邦、项羽争雄的汉霸二王城,楚汉的两王又对持于此所以又被叫做楚河汉界,后又被作为文化娱乐的象棋用以纪念一代枭雄的疆场驰骋厮杀。在这里的当年遗址被人们称作汉霸二王城。可是这千年的古战场遗迹到今天却难见其踪,除了山不象山,坡不象坡黄土堆外只有几位老太太在向乘兴而来,败兴而归的仰慕者兜售些土特产过活了。这里要不是还有一块汉白玉制成的纪念碑戳在土堆上谁也不会说他就是闻名于世的古城。

遗产忧四:郑氏古城遗迹

相传,郑姓最早的血缘先祖是黄帝,受姓始祖是西周末年的郑桓公。在黄帝和郑桓公之间,拥有较长的发展历史。近年随着“寻根热”的兴起,不少居住在全国其他地区甚至海外各地的郑姓人都相继到河南寻访自己的祖根。仅荥阳一市,就先后接待了数批这样的团体。荥阳市政府也曾经连续举办了几届的郑氏寻根祭祖活动,规模也堪称宏大,可是作为郑国城池的遗址现今却只剩下破落的连个残岩短臂也谈不上的土丘了。除了有碑记录外就别无他证了。

遗产忧五:陕县的天井窑院

陕县的天井窑院,是窑洞是黄土高原地域独具特色的一种民居,天井式窑洞俗称“地坑院”, 天井窑院一般为独门独院,也有二进院,三进院,即多个井院联合。进入村内,只闻人言笑语,鸡鸣狗叫,却不见村舍房屋,“进村不见人,见树不见村”就是它的真实写照。有人称它是“地下的北京四合院”。可是这种被称为人类“穴居”发展演变的实物见证现在却因当地人的错误观念和当地政府的错误意识而濒临消失。

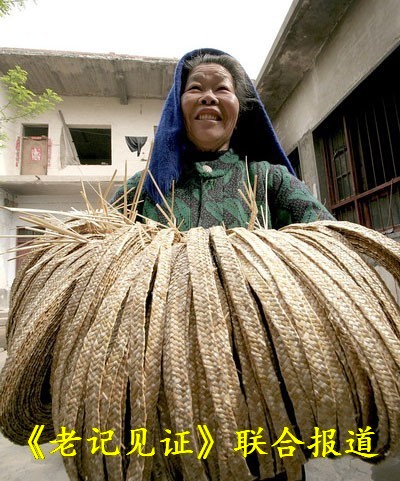

遗产忧六:掐辫子——一种面临消亡的草编工艺

掐辫子是自古以来劳动人用聪明智慧发明的一种草编产品的简单工艺,也是我们所见到的草帽的原材料半成品。主要原料是麦桔,即选用小麦麦杆的最上节,也就是紧靠麦穗的部分。掐辫子这种活在上世纪七、八十年代河南农村很是普遍,小到五、六岁小妮,大到大姑娘小媳妇,老到年迈的老太太都几乎成了女人必修课,她们在吃过饭后,特别是在傍晚时分,在腋下夹上一大把麦杆儿出去三五成群挤在一间屋子里,或谁家的门楼下边掐辫子边开始了女人们的东家长西家短的龙门阵。距今已有一千多年历史。然而,渐渐地斗转星移日月穿梭,不知是科学的东西太多了,还是时代的产物太时尚了。老的生活用品也悄悄的从人们的记忆中退出了,时至今日谁也记不清是从什么时候开始的,掐辫子的场景从人们的视野里淡出;大脑中消失了,随之一段、一种民俗的历史文化则即将失去,成为人们永远的遗憾话题。

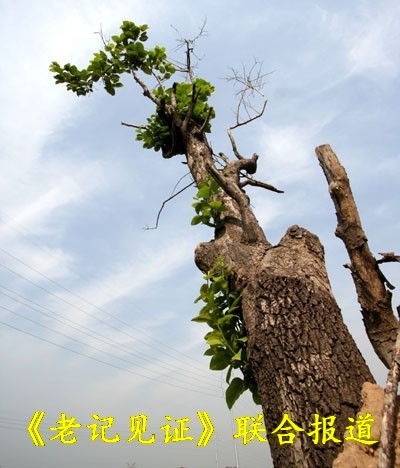

遗产忧七:柿子树

即将淡出现代人们视野的还有河南特产-柿子树,俗称:柿树。在上世纪八十年代以前,只要你走出城市的喧嚣,在郊区农村的田间地头,村庄屋后到处都可以闻道春天的柿树花香,到处可以用红柿兜摘下那甜蜜诱人的红柿子。就连有一部电影名字叫《红柿子》。它也正是体现着不少文人墨客用笔和文字记录下那段不知是淡淡的酸楚,还是渐渐逝去的文化和情殇。

正是因为人们愚昧的狂砍滥伐,除了在较为偏僻的角落还残存着一些柿子树作为活化石外,很难再看到那棵儿时记忆中的情思了。

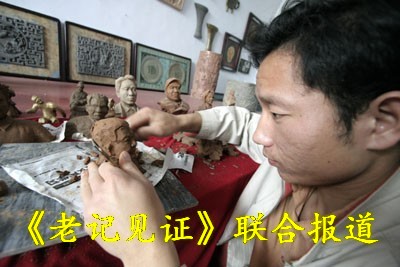

遗产忧八:宝丰清凉寺汝官窑遗址、禹州钧台钧窑遗址、巩义黄冶唐三彩窑址

中国是世界著名的陶瓷古国,早在八千年前的新石器时代,祖先就已经制造和使用了陶器,瓷器的发明对人类文明的发展更有着十分重要的意义。从三千多年前的商、周的原始青瓷起,经秦、汉、南北朝到唐代得到飞速发展。

最近从河南省文物部门获悉,中国准备将“中国古瓷窑址”作为世界文化遗产的预备名单递交联合国教科文组织世界遗产委员会,位于河南省境内的宝丰清凉寺汝官窑遗址、禹州钧台钧窑遗址、巩义黄冶唐三彩窑址三个项目将在其列。

据河南有关文物专家称,宝丰清凉寺汝官窑遗址、禹州钧台钧窑遗址、巩义黄冶唐三彩窑址是中国历史上著名的古瓷窑遗址,是中国古瓷系列中不或缺的重要一环。

据介绍,汝窑烧制始于宋初,终于元末。在北宋晚期的数十年间,因为宫廷烧制御用瓷器而闻名海内外,因烧制时间较短,工艺失传,传世品极少。如今,汝官瓷的传世品仅有七十多件,收藏在世界各地著名的博物馆里。

遗产忧九:剪纸

剪纸,这种由劳动人民发明的美术制作活动遍及全国。不同的地区受各自地域文化的影响,审美情趣和感情表达方式都不甚相同。我国南方的剪纸,具有精雕细刻、玲珑剔透的特点。北方的剪纸,大多粗犷豪放、质朴夸张。而河南的剪纸,明显带有中原文化的风格,构图简洁,厚重凝炼,内涵丰富,黑白对比反差大。在河南各地,都有用剪纸美化生活、装饰房屋的习惯,自然各地都有妙手生花的剪纸高手。然而最集中、最普遍、最典型的要数豫西灵宝、卢氏、陕县、洛宁、新安等县。在这里,上至80老妪,下到未诸世事的娃娃都会剪纸。

以往,每到过了腊月二十三以后,姑娘和媳妇们“放下锄头上炕头,拿起剪子剪虎头”,过春节布置房屋装饰农舍的窗花、顶棚花、门笺等,都要在年前剪好。“二十八,贴花花”,腊月二十八是个约定俗成的贴年画、贴窗花的日子。那些庆贺丰收、六畜兴旺、延年益寿、吉祥美好的剪纸,体现着农家的希望,使俭朴的农舍面貌焕然一新,不仅渲染了隆重热烈的节日气氛,也常常使屋子的主人喜气洋洋,精神愉快。可是随着岁月流逝会做这种活的人也越来越少了。

遗产忧十:河南地方戏曲

据河南大学“地方戏曲调查实践服务团”300余名师生采取走访、考察、收集、调研等形式,对河南地方戏曲的渊源、种类、现状进行了系统性的专题调研。结果表明,作为“戏曲之乡”的河南省,60多个剧种曾流传甚广,但目前大都已灭绝或濒临灭绝。作为中国“戏曲之乡”的河南省,地方戏曲剧种约65个,几经兴衰与蜕变,目前仅剩30余个剧种,除豫剧、曲剧和越调仍广泛流传外,其余剧种也已濒临灭绝。

到目前为止,河南大学“地方戏曲调查实践服务团”已经采集河南地方剧种18个,采访剧团110多个,收集传统剧目达600多种,拍摄数码照片和DV录像700多幅,3000份调查问卷已收集完毕。

打印本文

打印本文  关闭窗口

关闭窗口