打印本文

打印本文  关闭窗口

关闭窗口

通往沙漠的路

资深记者 聂志义 通讯员 聂安邦 摄影报道

对于草场的退化,沙漠的扩张侵袭,人们大都是在媒体频频的新闻报道中了解一些,可是对于草场沙漠化;耕地沙漠化的现状以及治理也都是各级政府和社会各界,特别是科学家们极为头疼的事情,尤其是我们人类对于我们所赖依生存的这个地球环境的恶意破坏的今天,全球暖冬现象越来越严重,风沙的肆虐更是频频发生。

作为与沙漠为临的人们更是深受其害,于是我们今天报道的主人公用他的行动向我们讲述了,让人感动,令人心酸,但却给我们鼓舞和振奋的故事。

上世纪90年代,刚刚当了新郎的鲍永新,在新婚的洞房里,趁着新娘还沉浸在新婚的喜悦之时,向新娘提出了一个在常人看来近乎于荒唐的计划,他们瞒着家人带着东拼西借来的一点钱,搬进嘎查西北部的大沙窝里度起了他们的另类蜜月。

鲍永新的“私人领地”位于内蒙古敖汉旗敖润苏莫苏木荷也勿苏嘎查位于科尔沁沙地的南边,当地牧民称这里为“东沙窝”。当年这里流行这样一段顺口溜:“东沙窝乃穷沙窝,草稀树少沙丘多,夜里刮风难入梦,早起风沙埋被窝。”据当地的老者告诉记者:这里原来一年要种七八回庄稼才会有一点收成,因为庄稼苗刚从地里长出来,一场风沙就把幼苗给埋上了,有时候,晚上刮风,早上就出不了屋了,因为房门和窗户都被沙堆堵住了。甚至连院子都会被填平的。 1989年,高考落榜的鲍永新回家当了牧民。可是牧民没有草场只有一望无际的连绵沙丘,没法放牧就只好转行了,经历了风沙之苦后年轻气盛的鲍永新,觉得自己年纪轻轻的总要干番事业才是,可是做什么好呢?最后,经过仔细计划盘算,鲍永新暗下决心:我要带头治沙,让这里的沙窝窝变成绿洲,让乡亲们从新跨上骏马,挥舞着皮鞭、套马杆做一个名副其实的牧民。

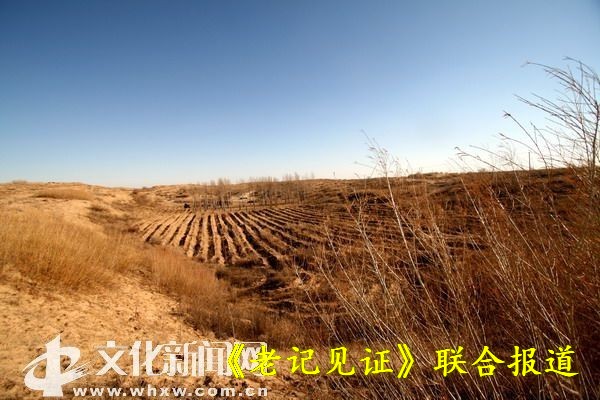

他说到做到,他和妻子到处寻找有关治理沙漠的技术,不管是书本上的,广播上的,还是当地牧民长者的经验,他都扳回到自己的沙地里一一试验,认真总结经验。并为此乐此不疲。在几年的种植植被树木过程中,鲍永新摸透了流动沙丘的“脾气”。他不断用牛车往沙子里拉玉米茬子,摆茬子阵,再往茬子里撒草籽。他还摸索出一套“植物再生沙障”“大网格化”“小网格化”“双行一带”等治沙模式。冬去春来,窝棚附近几千亩沙丘上终于有了星星点点的绿色。

1993年春天,自认为对治沙很有把握的鲍永新找到苏木领导,将自己封育治理的1.2万亩荒沙作价承包下来,承包期为15年。亲戚朋友们见他掏钱买沙丘,都劝他:“你包这些白沙,是不是傻了?”他也劝亲友:“我没傻,只是和你们的想法不太一样而已” 。

谈到辛酸往事鲍永新的妻子,心有余悸的告诉记者,我和老鲍什么苦都能吃,什么累也都受,可是最怕的不是野兽和饥饿,最怕的就是孤独和寂寞,特别是老鲍不在家时,我一个人在冬日里守着四下透风的屋子听着屋外狂风的呜呜声和沙粒敲打在窗户玻璃上的咔咔声,一个人对着忽明忽暗的煤油灯还被冻得瑟瑟发抖,不知觉的就留下了眼泪。特别是后来有了两个孩子后,因为怕还受委屈,就一直寄宿在村子里,想孩子时就会心疼的哭出声来。

当记者问老鲍有没有退缩,后悔过。老鲍很坦言的回答道:“怎么没有,我不是什么英雄,我就是一个普通的人呀。可是没有退路,一个男人,生在人世想做点事,就是要受难为的。那么多钱,要是停下来怎么还,再说了,要真的停下来了,我会一生都无法面对自己,也不会原谅自己,更别说对不住老婆无怨无悔的跟着自己折腾了。我无数次的告诉自己,鲍永新,你没有退路了。所以我也是给逼出来的”。

治沙是个无底洞。在接下来的几年间,鲍永新到处借钱、贷款达20万元:往沙窝里通电、打井;开沟种植杨树、山杏、各类牧草。

当地林业、畜牧部门注意到了鲍永新的“疯劲”,竭力为鲍永新治沙提供帮助,希望以他为示范,带动更多的群众治理沙漠。苏木党委、政府给他协调低息贷款10多万元,提供网围栏480

“过几天,我的电脑就要按好了,到时候我就利用互联网的优势,搜集信息,建立自己的网站,准备向产业化发展”。鲍永新坚定的告诉记者。

离开鲍永新的“领地”时,天色已晚,此时在都市里应该早已是华灯初上,灯火阑珊了。在这里却是微风吹拂着枯草,月光映照着鲍永新的屋顶和院子里,给人别样的草原人家的感受,记者感叹,风景这边独好!

看起来,这里还真有些国外庄园的味道。

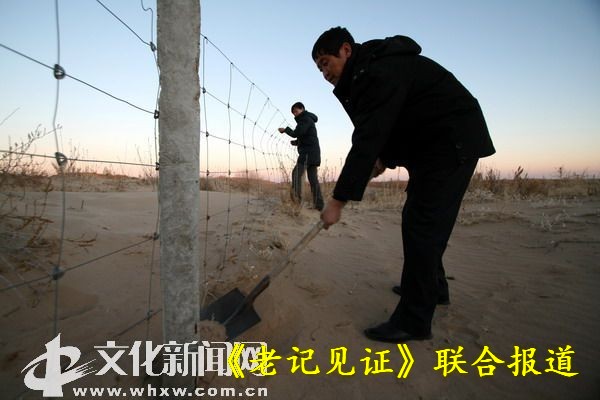

刚刚建好的隔离网被一夜大风吹得七零八落

老鲍只好趁天色还早的时候来修补。

每年仅卖草籽这一项,就给老鲍一家增加一笔数目可观的收入。

用来防止牲畜啃食树木的隔离铁丝网用去了老鲍不少的经费.

这个小树苗用不了多久就会成为沙漠的主人。

不是每棵种下的草、树都能幸运成活。

所以就有了这些凄美自然艺术品。

老鲍家离县城很远,没法接有线电视,所以这个能收30多个台的卫星接收装置,就是给他们提供文化娱乐和接受外部信息最好的通道了。

老鲍的规划

这辆两驱越野马吉普就是老鲍运送辎重杂物的交通工具。

这是老鲍家的仓库一角

老鲍告诉记者他最近的邻居离这也有几公里。

套马车用的马套在院子里就像一件艺术品

这里做饭用的还是传统的锅台。

在这个既是暖气又是灶台的炉子上做饭

是个一举两得的好事。

憨厚、纯朴的鲍永新夫妇热情的给记者一行沏茶倒水。

鲍嫂子拿出了自己的绝门手艺来招待记者一行.

鲍嫂子告诉记者,两个孩子都在县成里读初中。

这张照片上坐在两边的就是老鲍的两个儿子,一个叫“沙特”另一个叫“阿拉伯”。

这个书柜成了老鲍的荣誉展柜了。

这就是原来我们喂的那300多头羊,现在都卖了发了笔羊财。

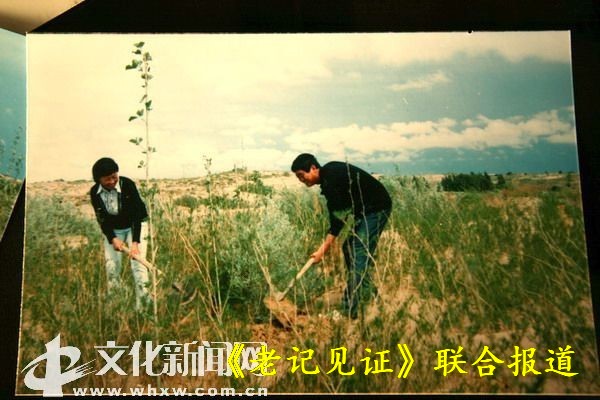

资料记录了,这是在劳累中快乐的一对。

这种沙蒿是这里防风治沙的最好棵木,

耐旱且根系发达。

整个沙漠要是都用这样的方式来治理,

就会根治沙漠的再延伸、扩张。

这些牛就是老鲍最值钱的流动资产。

每当暮色照大地的时候,就是到了该烧火做饭的时候。

为了驱寒,这里的人们喝酒都要用热水烫烫.

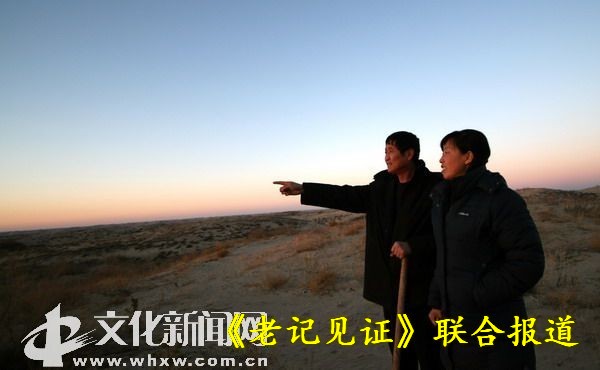

每到看到夕阳西下的时候,

就是他们感到最有希望,最自豪幸福的时候。

打印本文

打印本文  关闭窗口

关闭窗口