打印本文

打印本文  关闭窗口

关闭窗口

资深记者 聂志义 通讯员 聂安邦 摄影报道

太仆寺旗境内的昔日皇家御马场,是《河南老记大漠行》在内蒙古草原、牧区采访的最后一站。之所以把这个昔日御马场作为此次《河南老记大漠行》的重点报道,就是因为在记者心目中,感觉到内蒙古草原的马文化渊源深厚,是蒙古民族被称为马背民族的最重要因素之一,也是蒙古民族文化中最为厚重的特性文化之一。据陪同记者的同志讲,由于太仆寺旗的水、草丰美,特别有利于牲畜抓膘,单是牧草中的中蒙医药材有198种,所以清政府不仅选中这里养马,还要当地供应羊肉。故此太仆寺旗历史上也就自然被当作了清王朝的皇家御马场。兴旺之时御马场的养马曾高达7万匹之多,是专供大清皇室军用马匹和御用肉食、奶食的后勤基地。这里的牧民爱马、养马的习俗十分朴实而讲究,驯马、育马、赛马、打马鬃、烙马印等马文内容色彩缤纷。

清朝后期,清政府开始实行允许破原垦荒,致使大量牧场被破坏减少,加之后来这里又经历了战争“洗礼”。到光绪末年马群被迫急剧减少,御马场也日趋衰落,据有关资料记载,1948年贡宝拉格草原上只剩下了562匹马。上世纪90年代,日本还兴起过吃内蒙古的马肉。日本人提供饲料配方给马育肥,马肉出口后日本人蘸料生吃,就像吃生鱼片一样。只可惜,到往后,贡宝拉格草原就没剩下几匹马了。昔日的皇家御马场7万匹御马的辉煌历史早已一去不复返。在太仆寺旗旅游局给记者提供的一份资料里显示,以前这里的山周围有5个淖尔(湖泊),所以叫做“五池敖包”,后来就变成了“五旗敖包”;在南坡有两眼清泉,泉眼如同小姑娘水灵灵的黑眼睛,因此得名喀喇尼墩井(汉语就是姑娘的黑眼睛的意思)。这里的泉井里的水就是当时供那些“皇马”饮用的。

在当年太仆寺旗皇家御马场的原址——贡宝拉格苏木,记者采访到了,养了40多年马的,今年54岁的老牧马人宝音达来,据他讲:“蒙古马匹的特点就是耐力特别强,最适合于作为代步工具,尤其是作为军马最为理想。别看蒙古马的个子不比那些,东洋和西洋高头大马那么威风。可是要是讲究长时间奔跑,蒙古马应是首屈一指的首选佼佼者。在当今的蒙古族牧民中由于受到现代交通工具的影响,马的作用也被人们渐渐忽视了,我们这里原来马的数量少得可怜,特别是因草原草场沙漠化严重后,蒙古族牧民的生活方式,也有游牧改变为定居后,牧民家也只是有打工放羊的羊倌才骑马,或者,家境比较贫困的骑马外。几乎看不到骑马的牧民了。就算是在冬季喝酒后,牧民也是宁可骑着摩托车,在泥泞冰滑的雪地里一跤一跤的摔,也不愿意骑着既稳当又通人性人回家路的马。最为令人担忧的是,因蒙古马匹的减少,相关连的蒙古马文化也受到了形将消失的威胁。”

老牧马人最后感慨的叹息道:“现在马不多了,几十户牧民中只有两三家养马,虽然我曾拼尽全力来负债购进大量蒙古马来养,可是单靠旅游和食用来作为蒙古马出路,前景也不会有太多光明。”

在当今时代,传统与现代时尚的撞击,不但只体现在物质和精神方面,而正在逐步的涉及到了我们的文化精髓,在这个非常年代的非常时期,我们民族的精华能否经受住这种撞击振荡波所带给我们考验,是我们每个中国人的责任。

好在目前正逢国家正在倡导大力发展文化事业的最好时机。去年太仆寺旗在有关上级领导部门支持下,由央视体育推广公司、中国马术协会、太仆寺旗人民政府共同举办的中国首届皇家御马文化节暨全国马术绕桶冠军赛。将这一蒙古民族的宝贵文化财富又重新激活了起来。

但愿蒙古马和蒙古马文化能被蒙古族牧民和所有热爱蒙古族文化的社会人士重视和支持,使蒙古民族的马背民族的称号,不至于成为历史。

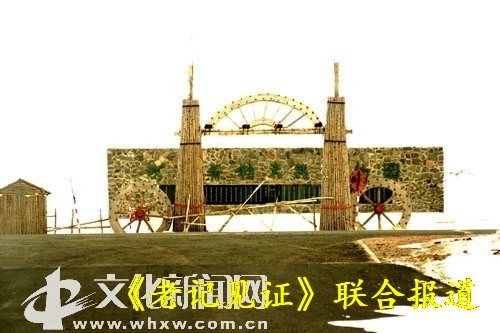

道路两边也会看到,内蒙正在复苏的旅游标志

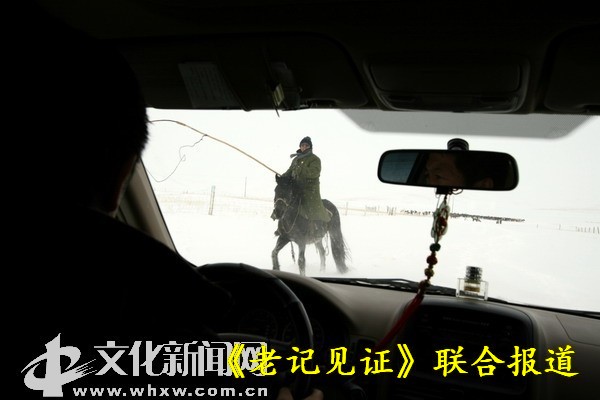

“白毛风”在路面上滚动,变化的花纹很能迷惑司机

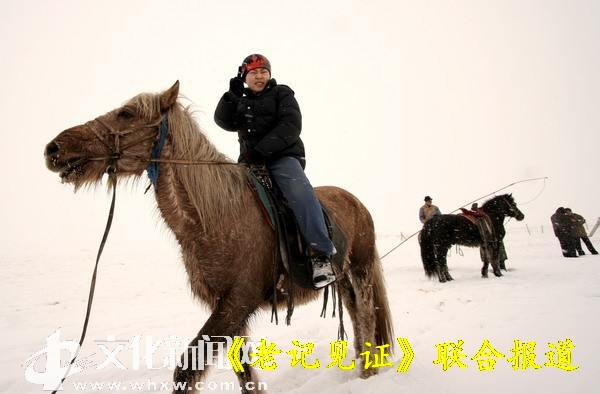

旋风般的马踏寒雪

这样的暴风雪的天气,这里仍会迎来不畏严寒的男子汉

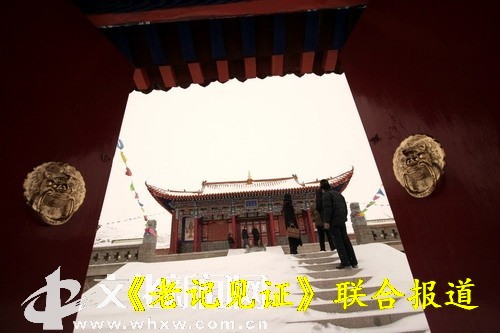

大雪中的喇嘛庙,更给人曾添了无限的神秘

淳朴好客的牧民用歌声与美酒,迎接我们

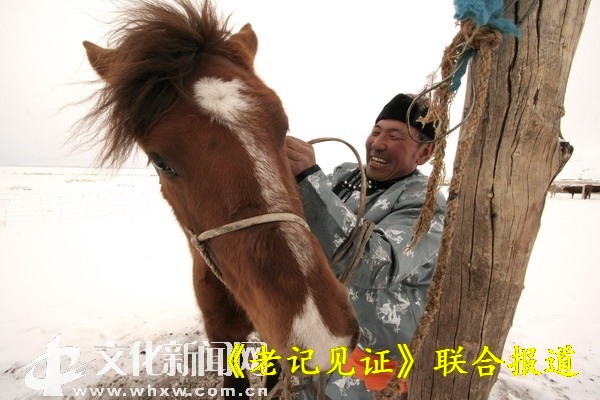

养了一辈子马的老牧马人,对来报道草原马文化的记者十分热情

牲畜中最通人性的马,近年来的生存状况很是尴尬,数量少得可怜

老人家说,这马能懂人话,只要你和它交流,他就会有很强的反应

我们见到的第一个牧马人

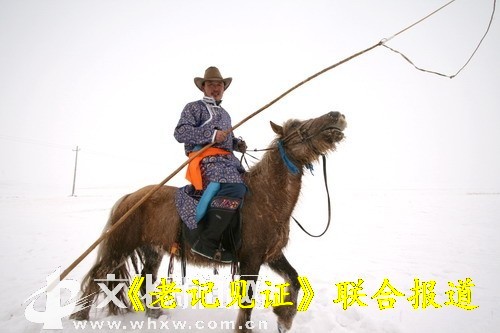

记者见到的第一个,心目中的标准蒙古汉子

这是真正的“蒙”男

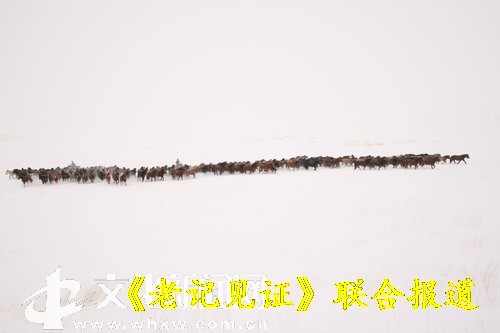

看到300匹马在雪地里“马踏残雪的”情景,记者被震撼了

雪地归来的牧马人

打印本文

打印本文  关闭窗口

关闭窗口