打印本文

打印本文  关闭窗口

关闭窗口

戏曲是民族文化的传统艺术表现之一。豫剧又是我国北方最大的地方剧种,豫剧起源位于山西、陕西、河南接壤地区,原名为:靠山簧,又被称为:靠山吼。仅次于京剧,位居各地方剧种之首,目前在我国十六个省市有专业豫剧团的存在。

在当今追逐时尚、浮躁奢华的多元素文化现状下,作为民族文化之魂的戏曲也正面临着严峻的考验,在都市的现代钢筋水泥阻碍排斥下,在心灵变异的人群中,再难求得一块民族文化的净土存息,这就不得不逼迫我们的民族精华又很自然的回到了原生于斯长于斯的中原大地上栖息苟活。《老记见证》记者下基层——

“草根艺人”谢连军的“五一”节

(一)

老记见证网 资深记者 聂志义 小记者 聂安邦 摄影报道

我不知道他们能不能算是在“五一节”里依然坚持在工作岗位上

的劳动者,我也不知道他们能不能算是传承民族文化的践行者,我更

不知道他们能不能算是我们梨园行里面的一份子,可是他们确实是的

的确确鲜活的存在着,并且,依然活跃在中原广阔富饶的土地上,因

为这块土地现在依然还需要他们,比需要那些名家大腕的艺术家更为

实在的需要他们,他们就是中国农村艺术文化不可缺失的重要部分,

一个活跃在中国农村最基最底层的民间艺术群体,现在时髦的词称他

们为:“草根艺人”。

2012春节前夕,记者曾有幸亲历目睹了河南的一些成名立腕的艺

术家应邀走穴赶场的各个瞬间表情,也用镜头记录下了他们的艰辛和

苦乐。并隐约中也为他们的生存发展状态而有一丝忧虑,他们那种几

乎全还是那种原始自发的联络演出生存状态和没有什么保障的生活空

间,这不得不让记者感受到他们在舞台上风光显赫背后的又有那么一

丝丝凉意。

可是,当记者在走进了这些“草根艺人”的生活环境后,又倍感

他们的生存艰难和社会温情的缺失。

他们和那些艺术家一样几乎都是大家相互关照生意和活计,不同

的是他们的价格却低廉的很,收入很贫瘠,贫瘠的让人看过之后为民

间艺人的生活艰辛和蒙受的委屈而“面流泪,心流血”。

谢连军就是这个“草根艺人”群体当中的一个。

在谢连军的女儿给记者爆料、引领下,我们与

位于河南东部的穷县兰考的“文化见证”之旅,据谢连军的大女儿谢晨星

介绍:谢连军因母亲的不幸身世,兄弟姐妹很多,加上兰考县又是河南有

名的穷县之一所以家境很是贫瘠,自从谢连军18岁迷上了唱戏,就遭到了

全家人的迎头棒喝,那时候在农村,民间艺人依然会被看作“戏子”是被

人看不起的下九流,更何况,谢连军学的又是“男不男”“女不女“的花

旦戏路呢。但是,因为谢连军是所有孩子当中最小的一个从小都是得到了

全家人的宠爱,再加之,年已成人的谢连军血气方刚执着坚持,大家也只

好执拗不过也就叹气随之了。

据说,谢连军除了精学各个流派的戏曲外,在上中学的时候就写得一

手好文章和好书法,怎奈生不逢时,终因家境贫寒拿不出钱来供他读戏校

而与官家的戏曲舞台失之交臂。

当记者一行赶到谢连军在兰考县南彰乡的家里的时候,已是家家户户

炊烟起的傍晚时分了,刚刚迎回了外出打工回家妻子的老谢正在忙着收拾

着没有了家样的家,转身又看到大女儿带回来记者一行的不速之客,很是

惊喜交加,一边赶忙招呼记者一行进屋休息,端茶倒水,一边赶忙买鱼割

肉的忙活着。虽然是田间地头的操劳和岁月风雨的侵蚀,但还是挡不住老

谢身上的那种“艺气文风”可是,由于当地重男轻女的人文风土,老谢也

还和多百姓一样超生几胎才得了个儿子,所以,在老谢的家里我们看到的

依然是家徒四壁的寒酸和凌乱。只有在房前屋后看到了几颗花花菜菜的植

物,还能散发出一丝丝的清香,仿佛在告诉这家主人的生活志向外也就再

没有让人感觉温暖的温馨了。

在丰盛的晚宴上老谢也与大家推杯换盏的小酌了几杯,原本是人家夫

妻团圆的晚宴倒成了我们接风酒场了,在席间,老谢透露说30号也就是明

天要应邀去山东省菏泽市成武县的一户人家办白事(有人去世)演出,看

我们要不要去看看热闹,我们也正好想一同见证感受这草根艺术家的辛酸

苦辣是什么样子,于是就决定一起去为老谢助阵。临休息前,又有乡邻找

上门来请老谢给帮忙写结婚的对联,老谢也毫不推托的趁着酒劲挥毫泼墨

的一路狂草吐心绪去了。

正当记者在浩瀚无边的爪哇梦宇中遨游之时,突然被电话声惊醒,扭

头一看原来是老谢的电话响了,记者看看时间是三点钟,离约定的时间还

有两个小时,可是,老谢却开始了准备工作,记者也索性起来开始了对

“草根艺人”的节日记录和见证 ————

谢连军,出生于1964年,上面有三个哥哥和三个姐姐,他是家里老小。

从18岁的时候他开始学唱豫剧,1989年考上了河南省戏曲学校,因家境贫

寒而放弃,可是这些并没有阻碍他对艺术的渴望与追求!他讲到如果当时

能够进戏校学习深造的话,我现在也不至于这样子了。没有伴奏带,没有

光盘,他就看电视或者听广播,每一招一式他都会仔细的记下来。他说:

咱人穷志不穷,只要一个人钟爱一样东西,再大的困难都不是问题!

他有一个从初中就开始相亲相爱,一直默默无语支持他的妻子,和两

个女儿,一个儿子。当家里的大女儿考上省城大学的时候。正逢家里老宅

倒塌,也正应了那句老话,屋漏又逢连阴雨,这翻盖新房的债还没有还完,

又要面对女儿读大学的高额的花费,也只有厚着脸皮东凑西借了,最后把

别人卖烧饼的零钱都借过来了。随时在生活的窘迫中,他还是一直没有放

弃他的文艺之路,为了能补上这个债务窟窿,他不论远近,只要是有一份

钱他就要去给别人唱戏!每次挣的钱,除了还债给别人,还要给土地买肥

料;给大女儿寄去生活费,最后他自己买件像样的衣服都舍不得,嗓子累

坏了他打着吊瓶,还要去跑长途演出,真是说不尽的人间苦,唱不尽梨园

泪。

采访即将结束的时候,谢连军说他从未想过要出名,他就是喜欢这个

行当,它能让他充满了快乐、愉悦,让他在这尘世尘埃之中找到了属于他

们自己的世外桃源,使他生死迷恋死不能弃,只要他的戏能给农村的父老

乡亲带去快乐和生活艰辛后的慰藉,比给他什么奖项都强!

此次记者跟拍的这个节日演出,老谢往返跑了200多公里路,从早上

3点钟起床到晚上8点半回到家,足足17个小时,这一天的收入是170元钱,

除去油费后剩下120块钱,这只是记者见证到的一个“草根艺人”的一个

人生瞬间,也只是一个寻常劳动者的五一假日的故事。一场戏还不到200元

的收入,一场戏从黎明到黑夜的全身心的投入。

我被他们的生存经历和精神所感动,此时无声胜有声。如果他们能算

是民族文化的传承者,如果他们能算是一个光荣的劳动者,我想他们理应

比任何级别的艺术家更值得广大农村百姓的喜爱了,在此,我祝福他们艺

术之树长青。未来的道路越走越好!最后,我也以一个劳动者的身份祝愿

他们五一国际劳动节“苦并快乐着”!

另外:在关注谢连军的演出之际,记者也见到了非常难得的葬礼民俗

礼仪,这些都是很难得一见的,也是即将消逝的民族文化遗产,记者也顺

便多拍摄了一些,一起加在本篇文章里面以增加民族文化的韵味。

不明白这个红色驿站是什么意思,兰考不就是兰考么。

看到到处犹如雨后春笋拔地而起的高楼大厦,

谢晨星也晕了,不得不和摆摊的老乡打听回家的路径。

过去很多的兰考人都是以出外讨饭逃难为生,

现在则是以外出打工为糊口的活计了。

又一个项目启动了。

这二位就是我们的采访对象谢连军和他的妻子。

红红的对联比那些印刷品有味道,据说是谢连军自己的手笔。

谢晨星告诉记者,原来院子很低,外面修路后加高了路基,

地下有没有排污的下水道一下雨家里就成了汪洋一片的水坑,

不得已才有拉了很多土垫了起来。

满目荒凉的院子因有了晾晒的衣物而显露生机。

这就是谢连军全家赖以栖身的家,几乎可以称得上家徒四壁了。

唯一的家用电器就是-----

这里表明这是一个传统的百姓家庭。

老谢的妻子也是前一天从外地打工回来的,

她并不是赶时髦花路费回家过五一节的,

是因为她打工的工厂倒闭了。

这是老谢的二女儿和小儿子。

妻子外出打工,大女儿在省城读书,家里只剩下老谢一个人

带着一儿一女在家留守还要经常外出演出,

很多家务都没有做,这不趁着有人帮忙,老谢才把一些粮食导倒带子。

老谢的妻子回家后的第一件事就是把一家人几个月的脏衣服彻底洗一遍。

乡亲们听说老谢的妻子和大女儿都回来了,也都跑来问东问西的,

老谢的妻子还把大女儿的写真照片拿出来跟大家一起分享。

为了庆祝全家团聚老谢狠了狠心咬了咬牙,准备给大家“打打牙祭”。

在河南第一次见到三十年前的厨房样子。

很丰盛的农家节日家宴。

老谢破例还打开了一瓶酒,因为从老谢妻子口中得知老谢是不喜欢喝酒的,

所以,记者觉得是因为记者一行老谢才拿出来了藏了很久的佳酿。

欢迎妻女回家,记者也跟着沾光了。

五一结婚的人很多虽然折腾一天很累了,可是老谢还是要给相亲么写喜帖。

这是节日的第一天开始,也是老谢节日生活的第一时间。

记者起床的时候,老谢的大女儿已经把记者的水壶都灌满了开水。

老谢也准备妥当之后正在洗脸。

豫东五更天的天气很有些凉意,天色依然是伸手不见五指。

老谢骑上了他的宝驴出发了,这是老谢的新驴,原来的那个老驴带着老谢

在几年间的四处漂泊中跑了15万公里终于趴窝了。

老谢找的都是些乡间小路,路很窄简直称得上是鸡肠小道。

路过山东曹县一个路口时,被警惕的执勤民警拦住询问情况,

看来是民警把我们一行半夜三更的夜行人当“大侠”了

等了很久才看到老谢约定来接应的“同伙”。

刚走不久就应了警察叔叔的那句话:这里雾大小心驾驶。

在怪过一个弯道的时候,前面的老谢和他的“同伙”的车都停了下来。

记者看到了老谢的同伙一家也很辛苦,

孩子躺在妈妈的怀里在梦境中就开始了节日的旅程。

原来老谢要把他的摩托车寄存到朋友那里,然后坐上“同伙”的车继续前进,

我想可能是因为三轮比两轮多一个轮子跑得更快些的原理吧。

为了不招麻烦,老谢的同伙还很有才的发明了这个护身符,

不对,准确的说是护车符。

一个小三轮的驾驶室里面坐四个人,不知道算不算超载。

经过了几个小时的颠簸,我们终于到达了目的地。

这个可比房车的技术含量和大,这应该叫做台车吧,放下挡板就是舞台。

这时候,演出的主家也开始了一天的开始忙乎。

又一个老谢的“同伙”到齐了。

这像不像“航空母车”呀?

半个小时后一个乡间舞台搭好了,这才是真正的基层文化大舞台呢。

看看人家主家还为看演出的乡亲们准备好了这么多“座位”。

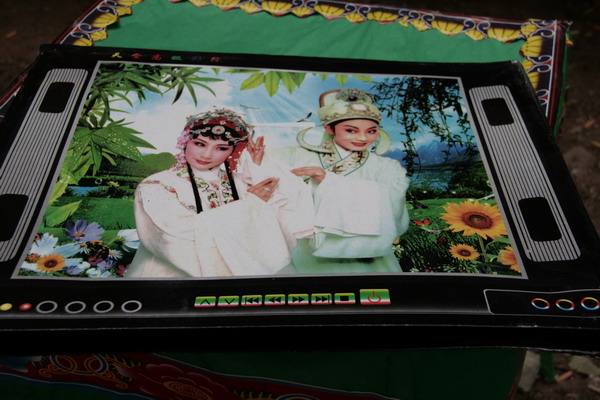

这些都是陪葬的纸货,据说,去世的是位很受尊重的老太太,享年66岁。

(摄影 聂安邦 )

这里的“炸弹号”不知道要花多少钱才能买到。 (摄影 聂安邦)

这里的电视机也是高清的呀。 (摄影 聂安邦)

小记者也开始寻找他的最爱。

在这里展翅飞翔的不一定就是鹤。 (摄影 聂安邦)

摆货郎的老奶奶在拾掇着他的宝贝。 (摄影 聂安邦)

这里卖的“人民币”不知道是不是违法的。 (摄影 聂安邦)

就连大学生也难辨真假。 (摄影 聂安邦)

本来想拍个儿童人像,可是你看看这胆量也未免太----

(摄影 聂安邦)

旁边也来了不少的地摊凑热闹。

开始调试设备了。

在记者的老家这些唢呐被叫做喇叭,发声音的这些被叫做“幂”,

不知道在这里被叫做什么。

这些唢呐也和原来的一样了,但是声音却更好听了。

这里面没有导演,舞美和主角,大家都是一样的活计,好了,一天的演出开场了。

这就是被称为草台班子或者唢呐班的样子吧。

听到乡音的相亲么开始三三两两的围了过来。

四个农民艺术家在尽情的发挥着,或是因为有记者的镜头的缘故,

一个小家伙抢镜头来了。

小伙的发型很新潮,演奏的家伙很传统,可以说是中西合璧吧。

第一次看到大锅菜是这样炒出来的,师傅说了,就算是十个饭店厨子,

也选出来一个农村“大灶”。

看看一会功夫可以供应几十张桌子的一样才出锅了。

过去每每看到农村红白事酒席上菜的时候都是端着笤盘上菜,

没看到过山东人的端着桌面直给的,真体现了齐鲁人民的大方直白的豪爽。

作为草根艺人这时候还很受款待。舞台上就可以在众目睽睽下开吃。

有鸡有鱼;有荤有素,看来这个演出的主家很讲究。

咦?怎么-----

怎么又来一位?他们是什么身份?讨饭的?不对呀,

他们都是摆地摊的生意人呀,怎么--

还是这个负责响器班的老哥道出了道理:这些人没错就是农村的小买卖人,

他们那里有红白事都要去找些生意,在当地有个行规,

人家在你的红白事上找生意是给主家面子,

这些生意人也不忌讳讨饭的说法,反正都是习惯成了规矩了。

舞台下面的都是来给主家帮忙的相亲和朋友。

这位来蹭饭的兄台估计也是电视小品《懒汉相亲》里面的懒汉级人物。

这里的老太太们也都学会了用三轮车带着娃娃们四处看看风景的新享受。

好风景,好人像,好乡情。

很慈祥的山东大娘。

老姐妹们也来送别了。

老人家抱着孙子也来看热闹了。

堪称史上最和谐的老人家几乎可以和世界老年名模媲美。

这孩子从就开始了经营理念的熏陶了。

这位摆摊卖瓜子的老爷爷今年84岁了,他自称自己是“活寿”,

记者不明白是啥意思。

除了在电影《少林寺》里面记者看到过牧羊女外,还从来没有在农村看到过,

不过这羊似乎少了些,牧羊的姑娘也换成了不是姑姑就是娘娘了。

随着响器班的声声召唤,乡亲们再也按耐不住那干渴以久的心田,

看那步履匆匆的样子真有点:久旱逢甘露的情景。

哈哈哈,看到了像郑州东区的那个很有争议的高塔一样的蒸笼。

就连要外出的大妈也犹豫不决中减速预停。

主家亲友拜祭奔丧的来了,响器班要去迎接,这样是红白事中最重要的一个环节。

一场“白事”中,往往这样的迎接环节会有几十次。

这时候也是吹唢呐的小伙子尽情表现的时候。

不是白吹的还有消费,并且不是一次,只要你拦着表演,

被迎接的人就得不断的给小费。

迎接的艺人迎接仪式告一段落的时候,这边的演唱开始了。

孩子已然习惯了的在舞台的角落中玩弄着自己的寂寞打发这无奈的时间。

在美女艺人演唱的间隔里,大家可以喘口气为更艰巨的任务备战着。

(未完待续请点击第二集:/Article/2012/201205/517.html)

打印本文

打印本文  关闭窗口

关闭窗口