|

《文化时报》资深记者 聂志义 通讯员 聂安邦 摄影报道

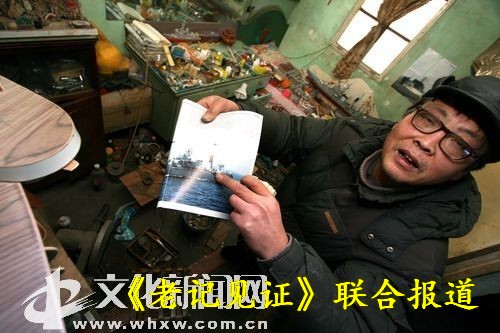

知道老穆,是在一个朋友的家里,开始看到了朋友收藏老穆的舰模时,记者还以为朋友在国外买回来的呢,可是听了朋友的介绍才知道,原来是为朋友照顾小公主的阿姨的老公,也就是老穆,一个下岗职工自己用废弃的边角料制作出来的。并且在朋友的指点下,记者才认真、仔细的观看到了船帮上用鞋上的气眼做得救生圈,还用瓶盖做的活临活现的舰模零部件。

趁着一个周末,记者向朋友借了一天时间的穆嫂,并在她的带领下驾车来到了一个位于新乡城里近乎于平民窟的“窝”。在这里记者惊讶的发现,这个家活脱简直就是一个小型加工厂和科研工作室。经过跟老穆聊天,记者了解到,老穆名叫穆瑞法,祖籍天津,今年55岁。是祖上搞河运时,迁来到新乡的,原在新乡市有色金属材料厂工作。后因90年,工厂效益不景气下岗在家。

下岗后,夫妇俩为了生存;和供孩子上学,先后开过出租车;开过饭馆;搞过水暖装修,但都因为老穆为人老实本分,且做活认真,并且认真的有些死板,所以拿穆嫂的话,就是做一行亏一行,主要就是因为不懂得经营所至。

老穆做舰模是从前年开始的,因为那时候为了挣些家用,穆嫂到原本就是亲戚的朋友家里来做保姆。这样一来在家里寂寞无聊的老穆为了打发时间,就开始拿着画报上的军舰图样开始了琢磨,谁知这一琢磨,就一发而不可收拾了。没事的时候老穆就四处搜集建筑工地装修时遗弃的边角料,和到废品站、卫生所去捡回被人扔掉的输液管、瓶罐、塑料盒。开始往他研制的“军舰”上装配。

据穆嫂讲,自打结婚到现在家里的衣服和其家务都是老穆承包了,老穆的烹饪技术也是独居特点的。老穆不喝酒,也不喜欢打牌,所以就只剩了这一门心思的唯一嗜好了。老穆一口的带有天津的新乡口音给记者留下了深刻印象。他说起话来,还总是乐呵呵的;慢条斯理的,一种出奇平静的心态让记者感慨不已。老穆经过几年的磨砺研究,已经有了一些自己的打算,他说:等再精炼一些后,就要到贫困山区叫那里的村民做舰模零部件的制作方法,和他联合成公司零件加工的形式,来形成产业化经营。

虽然老穆学历不高,可是仿佛天生的钻研天才。在一间不到40平米的老屋子里,老穆乐在其中的钻研并快乐着。但是这间住了25年,见证了老穆人间沧桑、欢笑的小屋,马上就要因为城区改造被拆掉了,老穆正在四处寻觅自己新的根据地。

老穆的这件工作室里面可真称得上是,不容外人插足

老穆做活的认真劲,可谓是精益求精,用他的话就是,做活就是做人

老穆没有上过专业学校,一切都是自己琢磨出来的。用他的话,这叫比葫芦画瓢

看看这火柴棍到了人家老穆手里的价值增值

老穆的巨作的零件,大都是出自这些平时这些被人们遗忘,废弃小瓶盖,输液管

唉呀,你们看这个大炮还会动呢

哇塞,和真的一样耶

看看这个舰载直升机多精制呀

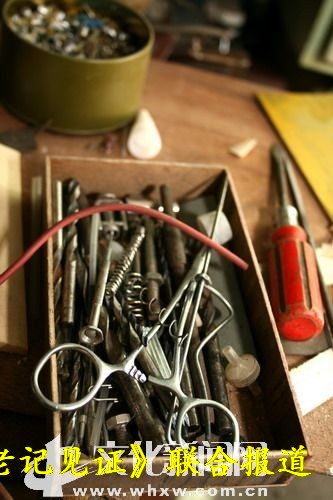

老穆用的工具可谓是五花八门,包括了多种专业的和学科

这是重工行业用的切割机

这些则是钟表店用的精细工具

这些杂志和墙上的贴画,就是老穆的派工单,和施工图纸

这个是老穆的得意之作,就像他的孩子一样,平时真舍不得轻易送人

这几个舰模是已经被人收藏预定下了

这样的巡洋舰的制作工艺最复杂 ,下一步就是要做这样的动力较强的舰模

这个雷达就是用易拉罐瓶底做的

只要穆嫂只要一有机会回家,就会享受的看着老公工作

为了省下来时间“琢磨”他的“舰队”改良,老穆总是做一锅稀饭吃几天。真实苦作舟呀

在整个制作过程中,胶水是老穆用得最多的组合原料了

轻骑摩托车上的用的电瓶,就是这艘驱逐舰的动力源

对于老公的杰作,穆嫂总是爱惜有加,她把这也看成是对自己心目中伟岸英雄的另类爱的方式

每次将舰模送到河边试验的时候,老穆总是特别激动

老穆可不是只会做舰模,看看这个鸵鸟蛋做成的工艺品,也是他的杰作

看看这艘特大型号的木质帆船

就连儿子新房里的音像也是爷俩自己制作出品的

|

豫公网安备41010402002054号 24小时值班电话:13014500123

豫公网安备41010402002054号 24小时值班电话:13014500123