|

郑大学生感受地坑院文化

资深记者 聂志义 摄影直播报道

此次郑州大学的学生来地坑院亲身感受奇特的中原文化,是源于我在担任客座教授的郑大课堂上向同学们讲述了我对河南民间文化给人的厚重、浓郁而淳朴的印象之后,立刻引起了同学们的浓厚兴趣而踊跃报名自发前往的。

当天到达地坑院时已经是中午了。由于早上出发的早,同学们大都没有吃早餐,一路上大家都在猜测着到达后能遇到什么,拍些什么,更多的则是对能看到那些被记者老师描述的种种场景的好奇和想象。

在对摄影作品的构图中、在对摄影的信息采集中,在对摄影的影响解读中,如果没有文化内涵和自然纯朴的内容,都是没有生命力的。于是一下车同学们顾不上一路几个小时的“车马劳顿”和饥渴,也顾不上拿各自的行李物品就开始寻找各自认为奇特的人物、动物和景物拍起来没个够,激情四射地把镜头横扫到了所有能触及他们视觉神经的画面。

可能是由于美不胜收的东西太多了,或许是由于对我们母文化的认知饥渴,同学们来不及计划统筹好各自的相机电池就相继地把 “子弹”打光了。这时候才感觉到肚子有些不舒服了,因为肠胃早就在提抗议了。这时候,由乡亲们提议专门支起大灶做的农家大锅菜端上来了。一阵风卷残云之后,这些大孩子才感到有些困乏了,于是乎,他们被乡亲们各个认领回去了,电池在充电,同学们也在充电了。于是乎,呼噜声阵阵此起彼伏,声声不绝于耳,并大有一声更比一声高之势。

下午,充足了电的相机和补足了给养的同学们在记者老师的率领下,又开始了对全村各个角落的“扫荡”。老太太手搭凉棚远远地张望,三三两两的小孩子们手含在嘴角傻笑,用困惑的目光看着这些不速之客,狗儿也翘着尾巴狂叫着。看这热闹的场景,就像是在参加电视台的“星光大道”比赛。鸟儿也叽叽喳喳地在议论着:这些帅哥、美女来干嘛来了?不会是来落户吧?

晚上又是一个小小的盛会,丰富的农家晚宴,阵阵起伏的欢声笑语,大学生和乡亲们共奏了一部古朴原生态和现代音符交织的交响乐。这赋予了炎黄子孙责任和力量的文化传承之声瞬间就通过电波传遍了大江南北,大洋彼岸,传遍了地球村的每个角落。

第二天在同学们要走的时候,地坑院的大爷、大妈们再三地叮嘱:“有空就回来呀。”地坑院的孩子们依依不舍眼含泪水怯生生地问:“哥哥、姐姐你们还来么?”一天半的时间,是什么让陌生的人们成了亲人?是什么让传统与现代没有距离?是什么让地球更像一个大家庭?答案只有一个,那就是我们饱含了涓涓情感,浓浓爱意的华夏民族文化魂。

小鸟最先发现了我们,他们也在相互打听我们的来意。

得到了消息后,乡亲们开始了忙碌。

这里做饭用的还是柴火。

哈哈,看着大铁锅也是很少见的呀,做的菜肯定很好吃呀。

香味扑鼻的你闻到了么?

大爷和村干部们搬来了节日宴会的桌椅。

这就是地坑院最高权力机关的“四角大楼”。

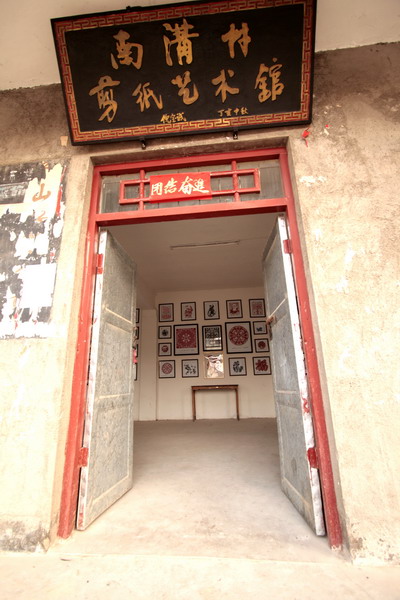

这里有闻名中外的民间剪纸艺术。

这里的剪纸艺术有着很深厚的历史人文气息。

这个可能是牛年的写作。

简朴的房间内精品荟萃。

看这个闺女也真俊呀。

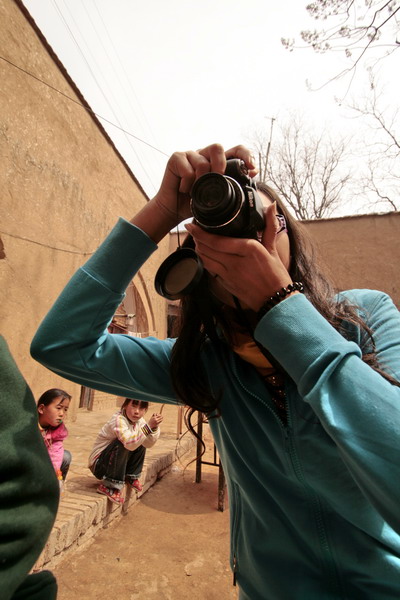

看看这个“采花大盗”的姿势很专业。

被放弃的地坑院正在没落。

春光遮住了岁月的尘封。

村干部在通知晚上开完会,电话在枕头边的纸箱里。

远远看到了久违的记忆。

同学们窥视锁定着地坑院里的隐私。

别说话,此时无声胜有声。

看看这位戴绿帽子的同学聚精会神的劲头。

看看这两位就干脆不想走了。

这是当地的婚俗标志,有人要结婚了。

这里的陪嫁也很丰盛。

哎呀,地坑院的黄花闺女还真漂亮呀。

这里与山西只有几十公里,所以要公车私用就要跨省进行。

小家伙,在同学们的怂恿下表演“吹大蛋”。

知道这位没有“面子”的女生是谁么?

看看,人家小朋友在一起玩的多开心呀。

看到了最大的一个地坑院被废弃了很让人伤心。

看看小模特的新文化形象。

来合个影吧。

在果园里看到了正在采野菜的小姑娘。

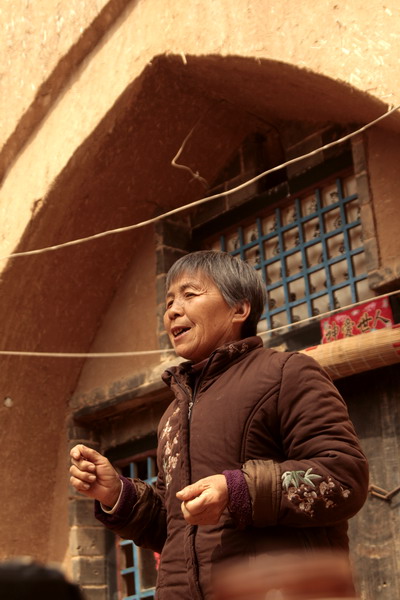

老人家在磨剪纸的工具—剪刀。

著名老艺人任孟仓给同学们表演了剪纸和剪纸歌舞。

民间口书艺人还表演了绝活。

边剪纸边唱歌谣是很独特的形式。

这是一整套的剪纸歌谣的表演组合。

窑洞了存放的寿材。

地坑院的卫生间很整洁。

《老记见证》的工作人员在准备晚上的直播。

大家饿了,于是就开饭了。

吃饭的阵容很强大。

看着吃相很“国标”。

记者忙完直播后就到了晚上了。

晚上同学们住的就是这样的窑洞。

记者迎着清晨的第一缕阳光走出了地坑院。

沐浴着晨光随着闷闷的牛叫声,一天的开始又开始了。

这次旅行我很怀念,也很怀念我的学生们。

|

豫公网安备41010402002054号 24小时值班电话:13014500123

豫公网安备41010402002054号 24小时值班电话:13014500123