|

见证端午节不吃粽子的卢氏民俗

老记见证网 资深记者 聂志义 小记者 聂安邦 摄影报道

端午节又被称为端午祭,后据查证应该是端午祭被成为了端午节,究其原因的话,应该是,原本就有端午祭的节日祭祀,端午祭原本是在我国古代时期的一种祭拜节日,有说是祭拜屈原的,纪念屈原,此说最早出自南朝梁代吴均《续齐谐记》和北周宗懔《荆楚岁时记》的记载。据说,屈原于五月初五自投汨罗江,死后为蛟龙所困,世人哀之,每于此日投五色丝粽子于水中,以驱蛟龙。

又传,屈原投汨罗江后,当地百姓闻讯马上划船捞救,千直行至洞庭湖,终不见屈原的尸体。那时,恰逢雨天,湖面上的小舟一起汇集在岸边的亭子旁。当人们得知是打捞贤臣屈大夫时,再次冒雨出动,争相划进茫茫的洞庭湖。为了寄托哀思,人们荡舟江河之上,此后才逐渐发展成为龙舟竞赛。‘看来,端午节吃粽子、赛龙舟与纪念屈原相关,有唐代文秀《端午》诗为证:“节分端午自谁言,万古传闻为屈原。堪笑楚江空渺渺,不能洗得直臣冤。”

又说是端午祭是祭拜伍子胥的, 纪念伍子胥:端午节的第二个传说,在江浙一带流传很广,是纪念春秋时期(公元前770--前476年)的伍子胥。伍子胥名员,楚国人,父兄均为楚王所杀,后来子胥弃暗投明,奔向吴国,助吴伐楚,五战而入楚都郢城。当时楚平王已死,子胥掘墓鞭尸三百,以报杀父兄之仇。吴王阖庐死后,其子夫差继位,吴军士气高昂,百战百胜,越国大败,越王勾践请和,夫差许之。子胥建议,应彻底消灭越国,夫差不听,吴国大宰,受越国贿赂,谗言陷害子胥,夫差信之,赐子胥宝剑,子胥以此死。子胥本为忠良,视死如归,在死前对邻舍人说:“我死后,将我眼睛挖出悬挂在吴京之东门上,以看越国军队入城灭吴”,便自刎而死,夫差闻言大怒,令取子胥之尸体装在皮革里于五月五日投入大江,因此相传端午节亦为纪念伍子胥之日。

本来这一个端午又叫“节”也叫“祭”有着双重的含义,可是由于我国对于文化遗产的重视程度不够,端午祭,被有着同样节日背景的韩国抢先注册了,所以,端午节也就成为了华夏子孙的唯一称谓了。

在端午这一天各个民族和各个地域都有着不同的庆祝祭拜方式和活动,而大家永远不变的却要吃粽子,这个纪念方式就连不产竹子的北方也已经墨守成规的传承沿袭了这一端午特色。可是,日前一个偶尔的机会记者却在河南西南部的卢氏县看到了另外一种更有特点的纪念端午的特色食物—槲包。

槲包是用卢氏周围山上特有的一种槲叶,包上黍米,煮出来的美味佳肴。槲包极具地域特色,因为豫西一带只有卢氏、鲁山、栾川、西峡等少数县的山上才长这种槲叶。槲叶在上世纪90年代曾出口日本,经脱水后作为食品包装材料,很受欢迎。三门峡五县市区,只有卢氏人吃槲包。 外面的朋友进山后也对这种特有的端午食品很是好奇,因为不知道槲包的真是写法也就是谐音叫做“胡包”了。

据说:南方人还有其他北方人吃的粽子,和卢氏的槲包一比,简直就象白开水一样乏味。

著名教育家、翻译家曹靖华先生曾写过一篇散文:粽香飘飘忆当年。他文中所说的“粽”就是指家乡卢氏的槲包。曹老为何不写“槲包”而写“粽”呢?因为写“槲包”,很少有人知道是什么东西。他说,他走遍全国,没有见过槲包,也没有听说过。看来,只有我们这里有槲包了。

槲叶是豫西山上长的一种灌木叶子,和桦栎树、青冈树的叶子有点相似。每年春天发芽,端午节前,槲叶成熟了,发出浓郁的香气。人们上山采来,让它阴干,就去掉了生涩气。然后包上黍米,煮熟就成了槲包了。槲叶在树上时,质地稍坚硬,采下来经过一段时日的熟化,就变得柔韧了。拿它包上黍米,再放到锅里一煮,槲叶那特有的香味,和黍米的香味结合起来,愈加沁人心脾。

包槲包必须用小米。小米是我国最早的粮食了,它分两种,一种是饭小米,就是烧汤用的,一种是粘小米,有粘性,专门用来蒸吃或包槲包用。还有一种黍子,颗粒比小米大,也很具粘性,用它包的槲包也很好吃。

后来记者有幸跟随中国红色收藏家——杨翔飞走进了他的老家——卢氏县,亲口品味了这一绝顶美食,当地人说的那个小米,其实,就是记者的老家——内蒙古和东北都有的黍子是一种很古老被淘汰的科目,形状如小米相似,但是个头要比小米大一倍还要多,巨粘,粘度要超过糯米很多倍,在东北一带被称为“大黄米”,很早就是内蒙古和东北地区逢年过节常使用的节日重要吃食了,像年糕、豆包、年糕饼子还有散装等粘食,后来由于黍子的产量太低,加上对民俗文化的漠视,城里人吃的人就很少了,现在在一些农村地区还依然保持着这一传统美食节日地位。

端午节前夕,记者曾经跟随拍摄报道很多次的中国红色收藏家——杨翔飞给记者打来电话说,端午节想要回老家看看,因为今年是他老娘去世三周年,在中国传统中长辈过世三周年是一个很重要的日子,不亚于办丧事的程度,但是由于杨老夫人晚年信奉了基督教,所以就没有按照中国民族传统操办葬礼,此次三周年老杨想尽份孝心给老娘来点民俗传统特色的纪念方式来操办一下。

原本对于老杨的跟踪报道的各个角度都已经差不多了,只有他和族人和老家的乡土情结没有体现,这也是记者的这个系列报道的缺失之处,所以,为了不留下遗憾记者临时改变行程计划,推掉了几个合作计划,匆匆的跟随老杨走进了这个有着特别人土风情的豫西大山里。领略了别样的端午情节——

有关红色收藏家的相关报道请点击参考:/Article/2011/201106/438.html

一年多没见了,老杨也鸟枪换炮了开着新买的凯迪拉克赶到了会合地点。

看看这健步如飞的的样子就不难看出老杨的事业进展非常顺利。

在去往老杨老家连霍高速上记者不明白中间的路面是给谁留的专道。

在三门峡市内的街道上记者看到了生活艰辛的老奶奶。

在通往卢氏县的国道上,由于上面再修高速所以地面上

的通行受到了很大影响,没有看到有交警执勤疏导。

在山路上,老杨的名车可就不如记者的越野采访车“好使”了。

很难看到老杨抽烟的时候。还是名烟。

牛肉汤是记者的最爱,一大早我们和随后赶到的

大河报记者韩经纬一起品味着卢氏的地方特色。

看着一大锅牛肉汤,就自然顾不上其它的山珍好味了。

(小记者 聂安邦 摄影)

在这种民族小吃面前没有贫富贵贱,都是慕名而来的。

(小记者 聂安邦 摄影)

这一大碗喝下去,保证一天都不会感到饥饿。

老杨一看到这家乡的牛肉汤就顾不上那些客套和斯文了。

小县城的街道上也处处彰显出节日的味道。

路边随处都可以看到兜售艾蒿的地摊。

听老杨的劝说,我们一行人驱车进入当地的景区一睹这卢氏风光。

天气很热哦。

景区内所处可见商气十足的摊贩。

看到了轮渡的惊喜主要是对河水的渴望。

这种民俗文化应该是开封的吧,花生糕,

可是表演的却是满口的东北味。

看看人家大妈也是个不爱红装爱武装的主。

进山的路虽然很崎岖可是进去的人们确实情趣盎然。

(小记者 聂安邦 摄影)

真有点“清凉一夏”的感觉。

(小记者 聂安邦 摄影)

峡关万道几磨难,修的铁肩为世间。

见过太阳雨,没见过大山也淋浴。

深山奇景引丹青,留下文骚传后人。

群山步履迟,只因多瀑布。无意存留间,水花常回首。

洁简民小吃,利口更爽心。逍客人走后,饱嗝逸清香。

山水自泉来,甘露更清凉,捧饮沁心扉,赤脚走流连。

山顶一小憩,遇的美人胚,玉美人更醉,同龄有几回。

围山延绵行,汗雨透衣衫。未能玩漂流,该汗浃背流。

山腰有驻足,牧童持壶等,要打这儿过,一杯醉死客。

山间处处雨飘飘,害的记者湿衣衫。为护镜头折伞去,步履匆匆再匆匆。

宁愿买水留瓶,也饮深山琼浆。此处买水白痴,此地卖水饿牙。

女人是水做的,男人也是水做的,所以,见水戏水的天性就自然豁然也。

翠山姚静池,浅谷有水池。崖壁木桥上,游人迟迟归。

老翁牙口真不错,一口两口解馋心。槲包粽意又一年,端午游览饱心意。

可怜天下父母心,有谁更比隔辈亲。想儿操劳替把手,尽显余辉无私心。

虽然山路崎岖,虽然是荆棘密布,可是有什么大自然

的苦难险阻能让小记者童心的童趣呢?

坏了,有悲剧了,小妹妹找不到家人了。这也是节日里外出时有发生的事情。

太诱人了,熟透的杏儿就像熟透的没人一样——这就是累一种“色诱”吧。

该到老杨家看看了,看看是什么神奇的地方能造就出

由乞丐成为红色收藏家的传奇人物的。

进村后第一次的亲请传递。

刚一停下,老杨就让亲友们来搬他带回来的慰问品。

一切都是在落魄和废立中重叠。

回家后,老杨见人就发烟,似乎每位相亲都自己的亲人。

相随而来的《大河报》的资深记者韩经纬也随即

进行了当今中国农村百姓生活现状的调查,并带去了党和政府的问候。

哇,这里就像一个小超市,种类齐全。

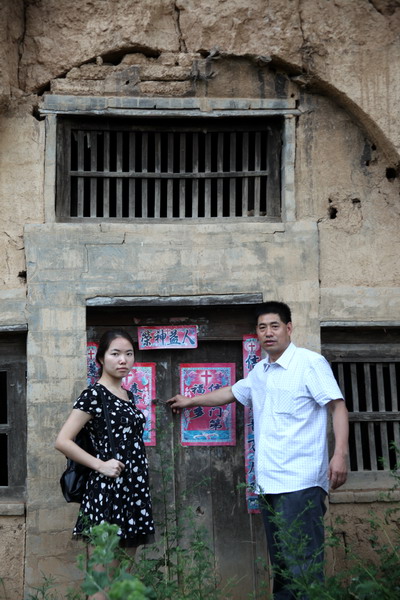

这就是老杨家的老屋,由于久无人住,现在成了危房了。

这些油炸的“烧豆腐”很可人,大嫂也好风韵,可拼为,2012最佳豆腐西施。

经不起“色诱”的助手,决定一品“戒果”。

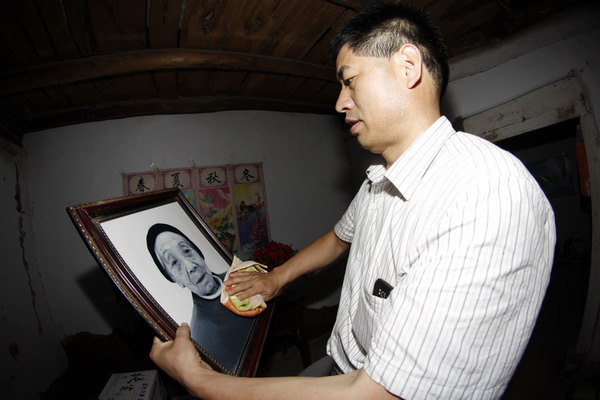

百行孝为先,孝道是中华民族的对顶级的优良古训,老杨进门后第一件事就是给老母亲洗洗脸。

一到家,老杨的历历往事犹如滔滔江河不绝于口,

旁边的哥们都饿了,他还是刹不住车。

这仨人是不是故意在考验记者呀,故意用这些可人之物“色诱”镜头。

见过倒是走八卦,听过“娱记”说八卦,

可是没见过这种男女的锅里搅八卦的。

按照山里的习惯客人来后要先喝碗稀面条。

看看这大碗、大人物才能生产大智慧。

在母亲的三周年的纪念方式,是按照民族传统

还是按照母亲晚年信奉的洋教进行,老杨与大哥有了分歧。

“色诱”呀,比美人的诱惑更严重。

老人家也禁不住“色诱”来捡拾熟透了的果实。

老杨迫不及待地想去母亲的坟上看看,经过严格的审查后,

被路边的“警卫”放行通过了,警卫很职业很警觉的看着记者的镜头。

很久没有回来了,母亲的坟头上荒草一片,老杨怀着揪心的思念为母亲清理坟头的杂物,

女儿此时也在默默德尔感悟父亲和奶奶的情思。

据老杨讲,在这个深山里家家户户都在种植烟叶,家家的收入不菲。

可是,这些烟叶又会毒害多少向记者一样的烟君子呀。

看完母亲后,老杨领着记者去看看他原来儿时的家。路上杂草纵横很是荒凉。

在一个山洼尽头坐落的一个破窑洞前,老杨讲述了他悲惨的童年故事。

虽破落但整洁的家门前,依然像昨天一样,

母亲的一双棉鞋还挂在那里晾晒,可是物是人非,阴阳两隔。

灶台已在无炊烟,笊篱悬墙忆饺情。

记住祖辈的历史就是传承民族文化。

再回到家时,门口的花圈告诉老杨远近的可以已经来了。

这么大的案板还是不多见的。

这就是真正地大锅菜吧。

在农村依然沿袭着凡有大事乡亲们都来帮忙的乡情。

慢慢的亲朋好友都陆陆续续来到了,就餐的桌子也从各家借来了。

这种长板凳也只有在山里还能看到。

宴会要从最尊贵的客人开始,要分批次进行,错落有致很有规矩。

老家具有文化程度较高的长辈(级别相当于村委候补委员)开始研究老杨带回来的茅台酒。

在这种村级国宴上,老杨感慨的频频举杯致词,感谢乡亲们长期以来对他们的照顾和帮衬。

宴席上采取了白酒、啤酒不用的饮用方式,

不过都是重量级的。或许农村更注重酒文化的表现。

老杨不辞辛苦的亲自给每位相亲倒酒致谢。

红白事,必须有这些草根艺人才算正式。

这个班主也姓杨据说在卢氏县也算是有些名气的,老婆和两个女儿还有弟弟都在一起,

典型的家族班子,唯有一位老爷子是请来的外援的“名角”。

老先生的黑包公浑腔很是见功底。

杨家大女儿不单是貌美而且是专业戏校毕业的高材生,

你看着一招一式,眉目传情都具有相当的才艺。

时辰到了,当天闷热的天空也很惊奇的出现了丝丝凉风,吹得大家很轻松。

唢呐声声,哀思阵阵,阴阳聚会,揪心裂肺。

老杨的母亲三周年就是白事变红事的时候,所以,

在老杨祭拜叩首的地方有很明显的红白两束不用颜色的鲜花。

终于见到了一个名词的在线——号丧。

一场亲情大事到了剧终的时候。

山谷间又恢复了鸟语翠阴的清香。

我们又要等上战车踏上新的征程。

经过了一场战斗之后,小记者和助手在车里悠闲的享受着苦累之后惬意。

悄悄滴,我们一行溜出了下榻的酒店,想到街上品味一下这山城夜市和夜景。

这里也是山南海北的小吃竞相斗艳。

回到郑州得早起看到了难得一见的蓝天白云。心情好一切都好。

|

豫公网安备41010402002054号 24小时值班电话:13014500123

豫公网安备41010402002054号 24小时值班电话:13014500123