|

2014六一儿童节特别报道

“13岁小摄影记者镜头中的儿童世界”系列报道之

《见证应试教育的叛道者》(一)

老记见证网 小记者 聂安邦(13岁) 摄影报道

作为,今年十三岁上小学六年级的小摄影记者,我有幸有一个很开明、很责任的记者老子,从我还未完全懂事的时候就带着我,在有着全世界最深厚文化内涵的中原沃土中,去寻觅挖掘民族的精神和魂魄,让我亲身经历感受到了很多书本上都没有的内容和道理。

后来又跟随父亲拿起相机清晰认识了民族、社会、是非和更多的理念,但是在中国教育被全世界公认为败笔之作时,当中国的孩子们苦不堪言的在应试教育的魔爪挣扎时,全社会愤怒了 。

老师家长的呼声也只换来了喊了十几年的减负口号,我们的书包比过去的更重,我们的作业依然比过去的更多,随之而来的便是各种各样的补习班和学习资料变着法的抢光了爸妈的口袋,抢走了我们的童年的快乐时光,于是在爷爷奶奶怜爱的目光中,在爸爸妈妈叹息中我们绝望了。

于是,在网络上看到,一个个小伙伴的离家出走,一个个鲜活的同龄人辞世跳楼。

在这种众所周知的悲哀中上至政府、专家,下至老师、家长都在反省、为孩子们寻找快乐学习趣味学习的方法途径。于是乎,从电视上有李阳英语记忆法,有一个教育出三个博士女儿的家庭教育老爷爷,从小记者身边有位叔叔让他的儿子上到三年级就去学习书法、古琴。更有一些有志之士试图用民族传统教育和现代实用教育相结合,彻底叛离当今的应试教育的阴霾,为我们民族的下一代的培养尝试着一条新的民族文化复兴之路。

五月三十一日周六,正是六一儿童节的前一天小记者和爸爸驱车前往在环翠峪的一所“不算学校”的学校,这是一所以国学为主要的课程的学界世外桃源,这里的内容为:琴、棋、书、画、英语、数学等必修科目外,还有每年一次的游学让同学们学会了互相扶持,懂得了团结的重要,同时比同龄人也丰富了阅历增长了知识。

我们来到学校时已经九点了,在老师的带领下我们参观了学校的教学区,与别校不同的是这里还设有静心用的禅房。古琴课、书法课、英语课都在有序的进行着,还有一些同学在禅房排练“六一”节目。

这里的午餐很特别,不仅吃的都是素食,而且还比别地多了一道“菜”——诵读名言名句这样孩子们就会明白一些做人的道理了。吃过午饭,应邀来陪孩子过节日的家长们也都提着一大兜的生活用品来看孩子来了。

“六一”当天一大早,全体师生和家长向孔子行礼。 为了增加节日的气氛,早饭后的自由活动时间,老师为家长和学生们安排了有趣的游戏:下棋、乒乓球、两人三足、拔河等等。

巧的是今年的六一和端午节正好挨着,午睡起床后,大家伙就开始忙活着包粽子了,学校特意请来了一位老奶奶教同学们如何包粽子,在老奶奶手把手耐心的指教下糯米、蜜枣、花生等不同馅儿的粽子也一个个成型了。

晚上的六一晚会,甜美的歌声、精彩的朗诵、帅气的武术等一个个精彩的节目内容也赢得了阵阵的喝彩声。

端午节的早上所有人都在孔子像前祭拜孔子并庆贺端午,家长给孩子戴了五彩线发了香囊,准备就绪我们就开始爬山登高了。

一开始是比较宽的山路,越走越窄,后来竟成了羊肠小道,周围的野枣树也越来越密一不小心就会被扎到,我们互相扶持眼看就要到山顶了可是有一颗野枣树浑身都是刺挡住了我们的去路,这时一位个子高高的女同学挺身而出,抓起那根枝条让我们快点通过,又经过几十分钟的努力终于到达了山顶。

临走的时候小记者猛然发现,在这三天的假期里这些学生们好像没有作业平常也没有老师给他们布置功课,而且他们的学习是那么的快乐特别是英语课,在学习英语单词时有音乐伴奏可以让同学们记得更牢一些,

经过了几天的拍摄我觉得在这所学校的学习不是很累而是很轻松,很快乐的,我想因为不是应试教育的原因吧,要是这样的学校再多一些那么我们的书包就会轻一点,学习的兴趣会多一点

一转眼又是一年儿童节了,大山里的麦子已经开始收割了。

闻着麦浪的馨香,这里正是书声琅琅。

正可谓是:大字不累眼,独霸方寸桌,没有三八线。幽静赛神仙。

原来在山谷间回荡的悠扬在此间淡出。

这里的洁净是可以把水杯放在没有任何遮蔽的走廊上。

课间还有这种美味的时令佳品,真是急煞都市同龄了。

很难得见到一个班上的大哥哥和小弟的这种亲情。

不知道的还以为置身在一个武术学校呢,

可见这里并非是只图儒雅的安逸。

这里的体育设施还真不比城里孩子少什么。

校长和孩子们同修同乐岂不快在乎。

两个小兄弟在说私房话。

这游戏也有呀?

姐姐抢着举手发言,会不会给客座学生的妹妹带一个好头呢?

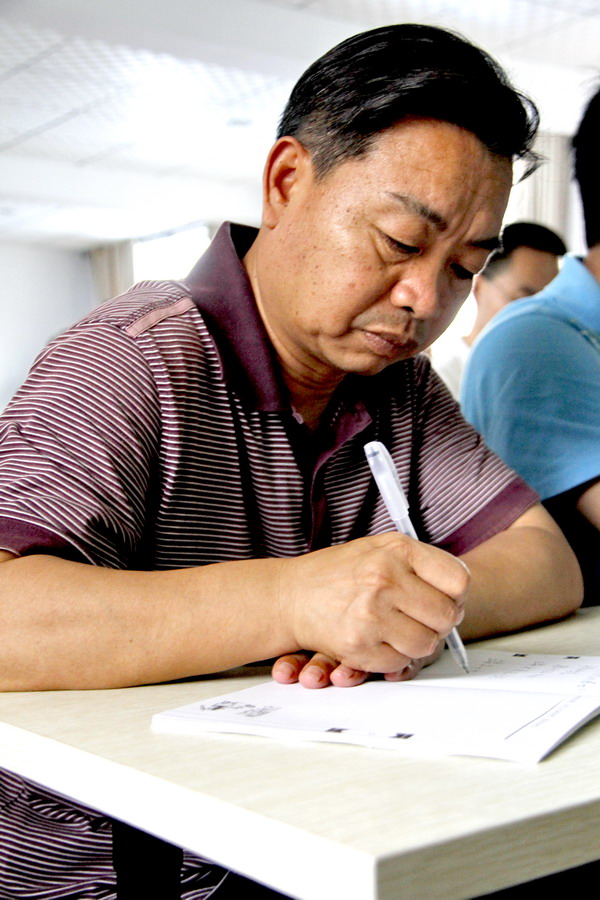

行家一伸手便知有没有,看看这娃娃的握笔姿势

就知道是不是传统的传承了。

这个前来参观的小女生,被震撼,被深深地吸引了。

这种小班教育可是小到了极致;简直是VIP中的VIP.

好似这里的英语不像城里老师教得那么费解和难记。

这里有生活体验课,教你做馒头,

这可是那些同龄人望尘莫及的呀。

这就是传说中的手工馒头吧,别说就这样练下去,

未来的馒头西施就要诞生了。

男孩子也同样要学会做家务,

居然学校也能学这个还真是第一次。

吃饭了,集合排队。

貌似,也是让这些小弟弟妹妹走前边。

这是饭前要祈祷感恩。

虽然全都是素餐,可是全都是无公害的营养佳品。

校长也是与大家同样打饭就餐,没有小灶。

打饭的也都是学生自己轮流值班。

人小吃得多,碗就要大些了。

这里讲究的是食不语,所以只能听到碗筷交响乐。

饭菜好不好吃,这妹子有发言权。

因为山上缺水,所以,大家自己为自己洗碗的时候就要这样了。

大哥哥姐姐帮厨做饭,小弟弟们就力所能及的做点事。

这里就像一个家庭,没有保洁员。

干完活,就可以回到自己的小空间了,这里的床很结实。

这个昔日把头发染得嬉皮士的非主流,现在很阳光。

这个表面嬉皮笑脸的哥哥,是个热心肠。

这里没有洗衣机,一切都是回归传统。

这个很二的美女跟我很投缘。

家长们报到的时候快到,李、闫两位老师忙的马不停蹄。

本来就够忙活的了,又来了一只老年团体,是慕名请找校长讲学来了。

家长签名可以领到分配的下榻房间。

几乎每位家长都是来自全国各地。

同学们正在加紧彩排独具民族风格的舞蹈。

这个小姐姐在偷吃么?

这个音乐老师正在和同学们最后演练演出的歌曲。

这个美女老师也是慕名前来为逃脱牢笼的孩子们尽职尽责的。

哪位参观的小女生心动了,一直在和“猴子”询问着学习生活等问题。

找校长的讲学开始了。

他的学说,我在学校课本上找不到,

在国学讲堂上也没听过,都是一个崭新的领域。

这位老人家只恨自己记得慢。

放学了,还可以在老师的保护下到街上卖点零嘴吃。

晚上下了一夜雨,山风一吹有点冷,

比在城里吹空调还凉,但是空气更加沁人心扉了。

小雨一停大家便迫不及待的跑出来赏赏风景。

开始晨读了。

晨读解的是心智,吐纳的是心绪。

来的很多都是上了岁数的人,似乎,现在才活明白。

老师,家长与孩子一起解读圣文,同为洗礼凡尘俗物。

孩子们的队形打乱了。

就剩下家长了,他们在疑惑。

家长被戴上了眼罩。

体验着被搀扶。

感受着被照顾。

接受着亲情的回报。

依靠着信任的臂膀。

这孩子,慢点吧,你爹不磕到,也得被你小子拽倒。

|

豫公网安备41010402002054号 24小时值班电话:13014500123

豫公网安备41010402002054号 24小时值班电话:13014500123