|

“老记见证网”镜头十年回眸2016马街书会——

风雨和弦千年唱 利海侵书今无声

老记见证网 资深记者 聂志义 摄影报道

马街书会,最早起源于元朝时期,据说是因为在马街有一位名叫马德平的老艺人,曲艺精湛,人品高尚,慕名前来拜师学艺的络绎不绝,桃李满天下,马老师寿终卒于正月十三日。后来,他的徒弟,虽散在各地,但每到正月十三日都提前到达马街,悼念老师,并纷纷说书竞艺,相互取长补短,切磋曲艺,时久天长成为书会。

每年一到正月十三这天,四面八方的说书艺人,三两结伴,四五成群,一大早就来到马街,以天为棚,以地为台,在河坡处、山岗上、麦地里、小路旁摆下阵势、扎起摊子,脸对脸,背靠背,打起竹板,拉起琴弦,南腔北调说唱起来。赶会的人扶老携幼,沿着公路和村边小道,潮水般向马街涌来。不多时,马街的街里街外,坡上坡下,河边荒野、庙前庙后,到处人头攒动,摩肩擦背,说的、唱的、听的、看的,还有写书谈价的,好不热闹。

记得在十一年前,老记见证网记者还是《文化时报》首席记者的时候,就曾对这原本很醇厚民族特色的说书人的特有大节日进行过一次摄影报道。也就是这个唯一的没有按照当地宣传部门通稿而歌功颂德说假话的报道,引起了全国媒体的转载和关注。以至于,当时任职于《文化时报》的首席记者聂志义被当地政府部门封杀上了黑名单,后来屡次再到宝丰地面采访都会受到类似警察盘问、跟踪等阻碍。

在宝丰其实有很多值得推广的好东西,比如:魔术之乡和传统说书文化等民族传统遗产可要比宝丰的酒业和假和尚更有推广价值和生命力。

斗转星移岁月变迁,转眼十年过去了…转眼间,我们又迎来了中国梦的新时代…不知道在习主席的“要像爱惜自己生命一样保护好文化遗产”指示下民族传统化遗产的保护、民族传统产业的发展都得到了翻天覆地的大发展。不知道这个昔日变味的马街书会的现状又是一番什么样的景象呢?猴年伊始,在好友的邀请下,老记见证网记者再次踏上这块被封冻了十一年马街书会之旅,又会看到、拍摄到什么不一样的场景和画面呢?

作为今年最有诱惑力的书会亮点就是中国著名艺人:刘兰芳携先生一起在此次活动正式开战之前收徒孙仪式,据称是为了传承民族文化遗产的延续。原本是全国说书艺人聚会的日子现今也只有附近的一些说书人才会为了那点精神寄托和一点出场费出来凑凑热闹,十一年前记者采访时还能随处见到的一队队手搭着肩膀蹒跚而入的盲人,而今再也看不到了,在整个会场之上老记见证网记者除了看到刘兰芳夫妇外,只看到了一个标注东北字样的说书艺人,更没有看到其他的邻省艺人们前来帮衬。

据一位负责活动安排的工作人员说,今年参加此次马街书会的艺人们都为当地人,有三、四百人,都是安排在当地农户家食宿,因为是免费食宿所以吃的都是一般农家饭,住的也都是基本上在室内地铺为主,更没有什么取暖设备,宝丰本地一人一百块钱补助,外县的是每人200块,除了平顶山以外的都是每人300块钱(包括外省)。

为了,更多的客观的拍摄到原始的画面,记者一行没有和当地宣传部门取得联系(也是怕被拒绝和麻烦)提前一天感到了已经物是人非的马街书会的现场。正月十二当天从郑州到平顶山西的高速路上一路都是七、八级的大风,车速也只能在八十迈左右“飘忽”前行。当老记见证网记者一行赶到目的地时已是傍晚时分了,顾不得一路劳顿记者一行直接驱车走进了车辆拥堵的马街村路上,再次用镜头开始记录下了狂风下的马街书会。又在第二天凌晨5点继续见证了在接受风沙洗礼的另一番马街书会热闹景色。

原来的乡级公路现在虽然已经扩宽了一倍,

但是面对着这一年一度的大型活动也显得捉襟见肘了。

刚拐进村里小路,就看到了沿途延绵不断的小摊贩。

这里也有了土豪们近些年才兴起的房车。

一年之计在于春,在农村植树的老习惯还是根深蒂固保留着。

一些商家也趁机上场了。

一年之“机”也在于春。

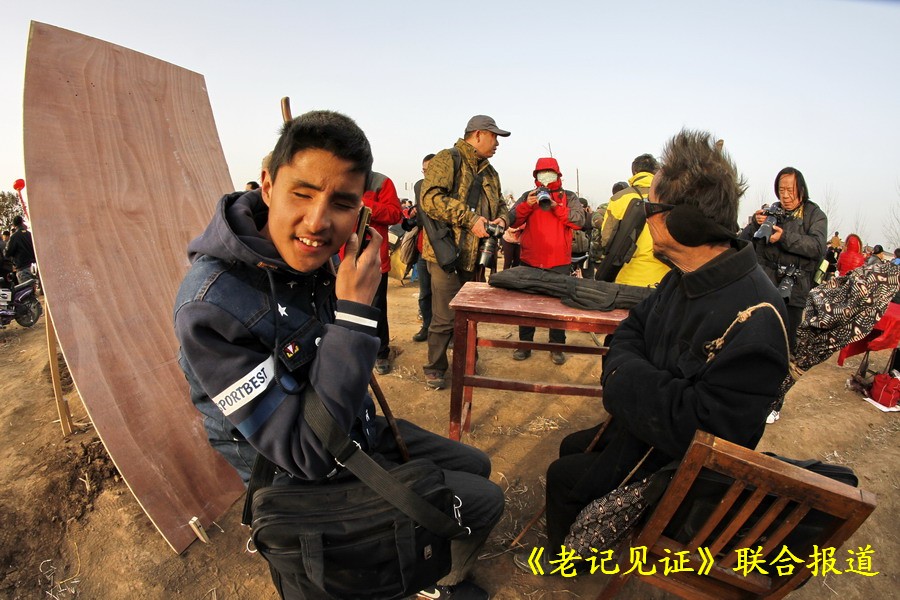

时代不同了,影友不但有如雨后春笋的发展过大,

而且其设备也日趋专业化了,就是不知道其水平如何?

貌似,虽然这里农村已经与现代建筑都很融洽了,

但是其文明程度貌似还是相差很远。

按照酒店美女经理的指引,

我们一行深一脚浅一脚的徒步“垄上行”。

拐了很多弯,走错了几条路,好不容易才回

到了正道才赶到了“人间正道是沧桑”。

不知道为什么,这里的朝阳都像是

养鸡场用饲料喂养鸡下的蛋黄。

看到这样的情景,就知道离目的地不远了。

影友老崔也是为摄影军中的老将了,这徒步十多里地

还是那么“雄赳赳气昂昂”的健步如飞。

不知道怎么回事,一看到这里的油条就特别有胃口。

还有一夜未归的看摊人在篝火前“侃大山”。

可能打小落下的“病根”,一看到了穿白大褂的,

记者的屁股就肌肉痉挛。

看看,这商家都精成啥样了。

足足一个小时,走到这个牌楼门前,已是天光方亮了。

这里也修建了一个承载故事的建筑群。

老艺人们正在简单的喝上一碗“浆面条”准备开罗。

老艺人们一边准备这“家伙事儿”,一边窃窃私语。

这位老人看来是位“练家子”,

连给胡弦装麦克风都是那么悠然自得。

演出的大部队也来了。

专业观众队伍也开拔了。

整个会场被狂风吹别的彩球点缀着。

演出的艺人们都在按着要求登记着。

结束后要按照这个领出场费。

音响也更新换代了,过去都是扩音器大喇叭。

现在都换成了立体声了。

这个唯一外省的演出车额外显眼。

一位女影友忍不住了。

装备很累人,装束很雷人。

很民族很喜庆的小玩意。

全场唯一见到的手里没有卦符和拂尘的“神算子”。

谁说只有老爷们堆里有老顽童呀?

很阳光很帅气的小伙子,让人看了心疼叹息。

不知道这位大仙有没有算出来

是老记见证网记者在给他拍照呀?

这才是劳动人民的聪慧才能。

天呐,这套圈也更新换代了,用小鸟作奖励。

葫芦丝的普及也成了这里的最爱。

看看这位头盔哥的“描糖”民间工艺。

看看这样的传统大戏,自然会有忠实粉丝的到临。

哈哈,这位美女还来了个自拍微电影呀。

这位仁兄在拍什么呀?

哎呀,这不是传说里说评书的刘兰芳大师么?

今天的风可是真大呀,别闪了大师感冒了呀。

大师也需要搞这个么?

台子显得有点低了。很多人看不到呀。

这小家伙啥意思?小瞧人么?

哇塞,你的手机是间谍版么?我们500毫米的单反都够不着呀。

这哥们的颤音绝对不是唱出来的,一准是冻哆嗦了。

这才是铁杆粉丝呢。

唉!很后悔没有一个给你姚明个头的爹娘吧。

天太冷,把气氛做足了就撤了。

看这位奶奶敲鼓英姿飒爽的劲头,

年轻的时候指定是个女民兵连长。

这爷们真豁出去了,要是唱不响,估计就要在耳边点响吧?!

一位资深人士开弦了。

一位极有表演才能的一品书人。

这货也不怕把死人从坟里敲出来把他带走。

这是为很讲究的职业说书艺人,

也是在此次盛会上难得一见的艺人。

这种又跳又唱的书种不知道叫什么,

但是,加上了肢体语言后的确要比

说唱加表情更加生动多了。

这也是一位很讲究的说书艺人,

举手投足间都有着名师真传的真功夫。

老太太年轻的时候肯定也是

一位红极一时的农村书场西施。

估计这是一对父女搭档,父亲是师出书门正统。

女儿也是父亲口述传授的真货。

没有胡弦伴奏全凭鼓板演出的还是第一次看到,

不过一张口还真的觉得有胡弦伴奏是多余的了。

三轮上的表演更占优势,

犹如一个小型戏台的效果。

哈哈哈,这里还有一位小朋友从小就开始了“书响”熏陶了。

太奢侈了吧,两把胡弦伺候着。

这个就是经常在农村走村串乡的响器班的配置。

这个一看也是家庭组合。

估计这位老爷子的年纪可不年轻了,

他来的目的绝不是为了一二百块钱,

他要的就是这个说书的精气神。

还有这位老奶奶估计少说也有八十多岁了,

她也是为了这个热闹劲。

一看老人家的沧桑就知道是

原来农村文化不可缺失的人物。

这位生色并存的大妈年轻时候

也一定是很受欢迎的美人艺人。

这位大嫂可是不简单,

一嗓子的老憨腔,很是好听之极。

这盲人娃的稚嫩唱声更像是一种哭诉,和哀怨。

这个女盲娃娃的唱腔更像是

一种对命运的抗争和呼喊。

这个很专业很品味的组合就是此次盛会唯一见到的

省外来自东北的书场艺人们。

大叔的装扮很酷,也很会享受,听书做生意两不误。

这个孩子就没有这个听书的雅兴了。

记者跟着走了一大圈就是没见他生意开张。

到了半下午的时候,到会的群众如潮水一般;蜂拥而至。

为了在不被围堵在会场里面,我们在拍摄完毕后,有幸乘坐了一辆“小奔”(三轮)冲出重围撤退了。

远远看到,仍有源源不断的游客从各个

乡间小路往那个热闹的地方赶去。

|

豫公网安备41010402002054号 24小时值班电话:13014500123

豫公网安备41010402002054号 24小时值班电话:13014500123