“健康中国关爱空巢老人公益行”系列报道之一

迟到的关爱

老记见证网 资深记者 聂志义 摄影报道

摄影 聂安邦(16岁)

没有盛大的启动仪式,没有政府的红头文件,没有地方政府的迎接陪同。一切都围绕最直接,最贴近,最真实,最实际的事实求是为工作标准,这就是经过一个多月的策划筹备后的2016的由爱心企业中辰养老服务事业发展中心主办,中民幸福工程管理集团、中辰养老院规划设计咨询发展院、宝驾出行(北京)科技有限公司与媒体联动的题为:“健康中国关爱空巢老人公益行”活动在阴霾肆虐中开始了。

本活动旨在深入贯彻落实习近平总书记、李克强总理的“幸福中国”目标,构建和谐社会,弘扬志愿精神、改善空巢老人生活质量、丰富空巢老人精神生活。

据此次活动的执行长、中国网《中国视窗》执行总编辑王居顺先生介绍,此次“健康中国关爱空巢老人公益行”的举办,旨在为老年人提供新型居家养老服务,推动文明和谐社区建设。让老年人老有所养、老有所依、老有所盼、老有所乐。广大志愿者在为他人送温暖、为社会做贡献的过程中经受锻炼、增长才干,让志愿理念得到广泛普及、志愿精神得到大力弘扬。

王居顺还特别提出了,人民日报民生数据中心、 中国搜索、中国互联网新闻中心视窗频道本次“健康中国关爱空巢老人公益行”活动,中央主流媒体携手地方媒体交叉采访,挖掘有效新闻点进行专题报道,将秉承着传递“爱”的理念,结合新闻媒体的独特优势和资源,通过实地参观、考察、采访的形式,用镜头记录下媒体眼中的空巢老人,向社会展示空巢老人面临的现状。通过全程影像记录,结合实地采访的数据收集和分析,进行多角度专题制作,全方位媒体报道。此次活动第一站河南活动中的媒体有:人民日报民生网、中国网、中国搜索、华讯网、《中国商报》、《消费导报》和老记见证网《老记见证》联合报道等媒体记者对活动进行了多角度深层次的采访拍摄。

通过实地参观采访、数据分析、案例研讨、资源对接等方式,协助地方政府和企业做好统筹谋划,理清发展思路,做好十三五期间重点项目的培育和对接工作。

为期20天的爱心活动,总行程覆盖华北、西北、中部、东北四个大区域。车队由北京出发,途径郑州、山西、西安、长春等多个城市,为空巢老人们免费送上油、米等生活用品,助其解决生活困难,填补内心的空虚。

12月19日星期一,活动组一行十余人不顾强重度阴霾的恶劣天气侵袭,驱车来到了郑州西南五十余公里的荥阳市刘河镇和崔庙镇的郑岗柿子村,去看望在哪里的空巢老人们。

按照事先预定计划活动组先在乔楼镇街边购买了慰问品后,来到了在刘河镇的后沟村通往环翠峪景区的新公路旁,大家都心情沉重的下车走向了路边的这个没有了主人的窑洞——

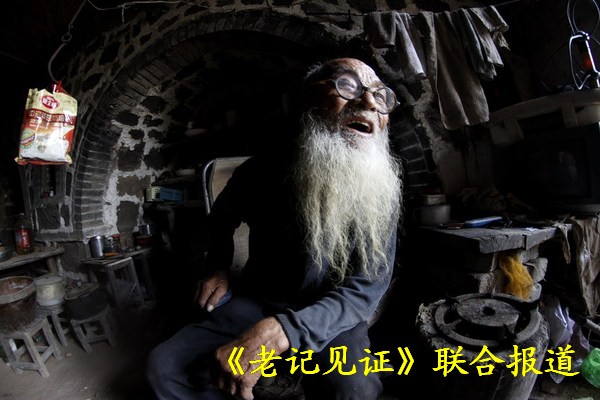

窑洞的主人是一位叫王树枝(音)的老人,也是老记见证网记者一直跟拍关注以及年年探望救助的一位老人,老人有着艰辛的历史也有着豁达的胸怀。认识王老爷子是在他85岁的时候,那是由老记见证网策划并牵头的一次“媒体联动寻找深山古寨长寿秘诀”活动中偶遇正在路边用铡刀铡草的他,老爷子的雪白长髯和久违的铡刀吸引了记者一行,尤其是85岁高龄还一个人一手按住玉米秸秆一手用力按下铡刀的惊奇瞬间给我们一行触动很大,便当即不停地按动了快门。

这既是第一次见到王树枝老人的时候。

老人家也是耳背的很。

老人说,自己老伴死的时候小女儿才两岁。

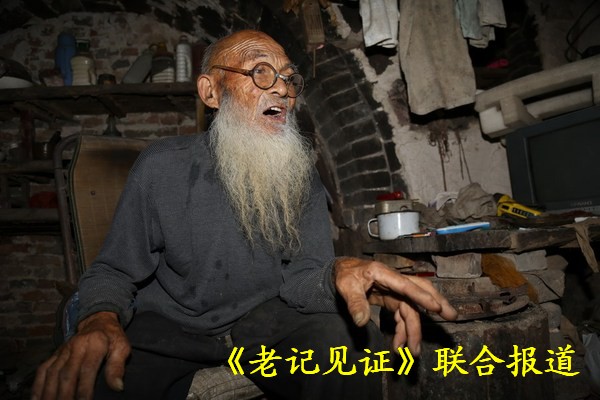

记者看着老人缸里的水中有小虫子在游动,

锅里的馍片长着黑黑的毛,很显然是发霉变质了。

老爷爷很好奇的看着镜头里面的世界。

老人干活的手有点不利索了,于是干脆抬起腿来加力气。

在随后的接触中从他口中了解了老爷子的“黄连苦窦娥冤”,老人家35岁那年死了老伴,一个人拉巴着七个儿女艰难的挣扎在生死线上,为了养活一家人老人家白天给别人扛苦力晚上去捡拾破烂废品,最艰难的时候还带着孩子们到河北乞讨要饭,为了怕儿女受委屈,老人家就再也没有动过续弦再娶的念头。可是,现在儿女人也都当了爷爷、姥姥了,王树枝老人却硬是孤单单的在窑洞里生活了40年了。

说起一个人是不是很孤独,老人嘴唇哆嗦了起来。

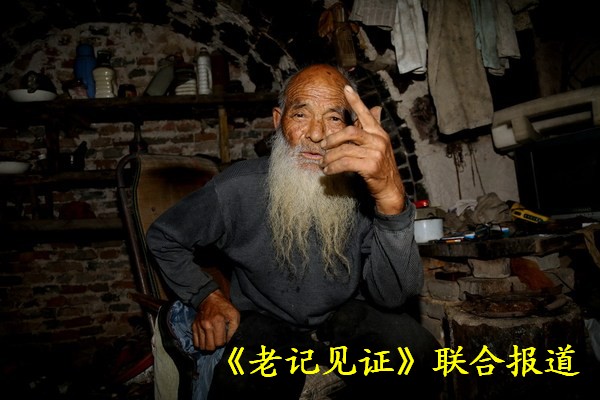

后来,荥阳要为了扶持环翠峪景区工程特地加宽修建了经刘河镇通往景区的公路还冲占老人家的半个院子,据王树枝老人对老记见证网记者讲院子被占他没有得到任何赔偿和补偿,只是上面领导说,可以每个月给他150块钱的补助。

老人说,没有见到赔偿的钱,只说一个月给150块钱。

再后来当老记见证网记者再次去探望老爷子的时候发现他的牛没了,记得那牛很肥很高大,当时也是唯一能陪伴老人家的一个伴儿。听老人家说,牛被儿子牵走卖了,钱也被儿子代为保管了,老人家又只好收留了两只流浪狗做伴生活。

这是年近九十老人自己开荒种的玉米。

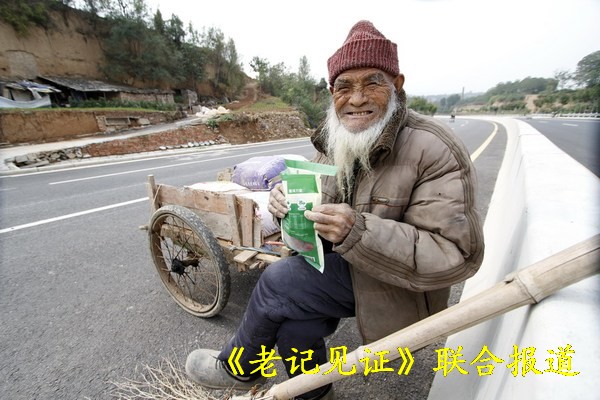

拉着没有气的车子老人有点颤抖。

老爷爷家里比前几年我们来时要好多了,

地面也整理过,还收留了两条狗。

吃着记者带来的大枣,老人记起了我们,

因为第一次见面记者也是送给了老人随车带的大枣。

让老人吃吧,记者替他把粮食晒上。

(摄影 张焕星)

显然,老人舍不得吃要留着慢慢品尝。

这个笑让记者很心酸。

去年也就是2015年冬季当老记见证网记者又一次来探望老人家时更让记者心酸的一幕使得同来的女编辑实在没忍住眼泪不断的流淌,因为老人家耳背听力不好,只顾埋头干活没有注意我们已经走到跟前,当时老人正在用筷子从一个盛着半桶不知道是从哪个要来的剩饭菜中往一只碗里挑能吃的东西,当记者端起相机拍摄的时候,闪光灯惊着了老人这才抬起了头,一边慌忙把小桶往身后藏一边站起来和我们打招呼,当他站起来的时候,我没有看到老人家的裤裆湿湿的,很明显老人家开始小便失禁了。

看到自己捡拾剩菜的情景被记者拍到了,老人家有点尴尬。

老人赶忙盖上桶盖将小桶藏了起来。

我们从老人那里回来之后就决定亲自做一次有意义的暖冬爱心活动,于是,我们动员老记见证网的全体采编每组发一千元启动经费,利用周末时间跟着农村的集会进行摆地摊义卖活动,经过三个周末筹集了几千块钱,一部分购买了柿子村的爱心柿饼,还有一部分就为王树枝老人从里到外、从头到脚买了两套保暖内衣和厚薄两套棉衣、棉裤,除了一个厚实暖和的火车头棉帽子外,光加厚的棉袜子就买了六双,加上兰考爱心人士捐赠的棉鞋两双,尤其是老人家开始记不住我们,但是,他能记着每次老记见证网小记者去的时候都会给他捎去他最爱吃的,由大枣哥张建军送来的新疆大枣。

走在这乡村的车水马龙之中,

谁会知道这位就是一位媒体人士呀?

哈哈,不知道啥原因,刚一开张,就被围的水泄不通。

小张不愧是记者摊主,责任让她还不断地告诉买家,

海带丝除了回去清水一泡就能吃外还告诉,

喝酒禁用等饮食注意事项。

她又想起了白胡子老爷爷的帽子该换了。

赶会有两种食客,一是趁着买家少的时候赶紧吃一口,

另一种就是见啥都吃点的吃货们,

他们之间最大相似之处就是没有准时的饭点。

媒体同行跟着小张来到了白胡子老爷爷的“家”。

来穿上试试你的过年新装。

再试试这件户外棉衣吧。

(摄影 张焕星)

看看老人家的脚和这个露着脚后跟的袜子吧。

穿上小张给买的新棉袜子老人家很是高兴,

一个劲地说:真暖和;真暖和呀。

老人家拉着记者说:你们“老记见证网”的女记者真好呀。

(摄影 张焕星)

穿了一身新装的老人家流出来既酸楚有感激的泪水,

几十年了都没人给他买一件暖心的棉衣遮挡风寒。

我们的故事被媒体同行报道后还被河南省委宣传部与河南报业集团联办的《文明河南》给进行了表扬通报,同样这样的空巢老人的故事也在微群时代得到了很多媒体同行的重视,原本此次“健康中国关爱空巢老人公益行”活动中的主要一位捐助的对象就有王树枝老爷子。可是,当活动启动后老记见证网记者再次来到这座“山顶洞人”的窑洞时却是大锁看门,窑洞周围死般的寂静,在询问对面的村民才得知,老人已经在两个月前的那场大雪中去世了。

当老记见证网记者将这个噩耗通报给活动组后,活动组决定安排进入河南的第一站就是要去探望一次这位饥寒交迫绝望离世的老人家。

在郑州会师的时候,已经天色已晚了。

因为受到严重的阴霾影响,

活动组一行虽然是凌晨4点钟就开始出发了,可是高速被封了,

不足700公里的路程走了足足近15个小时,也真够难为他们的了。

(摄影 张焕星)

人民日报《民生周刊》的记者朱民原

还是对我们老记见证网小记者更为感兴趣。

活动不顾郑州超标阴霾和一路鞍马劳顿,

又不辞辛苦开始了拜访已故空巢老人王树枝的行动中。

活动负责人王居顺再三叮嘱:老人家辛苦了一辈子,

没有过上好日子。一定给他买上点好吃的。

(摄影 张焕星)

物是人非事事休,在王树枝老人生前的窑洞前,

中国网《中国视窗》执行总编王居顺、

《民生周刊》民生数据网新闻总编朱民原等媒体同行

详细听取了老记见证网记者聂志义讲述了老人生前的故事和悲惨境况。

摄影 聂安邦(16岁)

跟拍关注八年的老人家就这样走了,

老记见证网记者说道老人的孩子时有点激动。

摄影 聂安邦(16岁)

电表的数字一直停止在了那个风雪交加的夜晚。

睹物思人,坡屋顶的一双凉拖鞋里已经落尽了厚厚的泥土。

一位自称王树枝嫂子的老太太一走一拐的

走近老记见证网记者张焕星,一把拉住就喋喋不休的说了起来:

“你们虽然没有见过我,可是我可知道你们,咦!好人呀,

俺兄弟活着的时候逢人就夸你们,临走的时候还在念叨你们的好呢。”

当小张问起王树枝的坟埋在哪里的时候,

老太太说:不远,就在他住的窑洞顶上。

一看来了这么多记者,老太太就开始数落起

王树枝那些没人情味的儿孙们,

都是因为怕媳妇才不敢把老爷子接回家安享晚年。

老太太不顾行走不便,执意要给我们带路去给王树枝上坟。

老太太说自己今年91岁了,王树枝比她大几岁。

老记见证网记者很难过失去一个忘年交的老朋友,

特地为他倒了很多酒祝王树枝老人

在天堂和你自己阔别很久的老伴能团聚了。

摄影 聂安邦(16岁)

大家一起为老人家送上了最后的慰问。

大家就在王树枝老人的窑洞前合影留念。

(摄影 张焕星)

在和这个叫“姬改”(音)的老太太

与我们分别时依然在说:好人一定会有好报呀。

摄影 聂安邦(16岁)

|

豫公网安备41010402002054号 24小时值班电话:13014500123

豫公网安备41010402002054号 24小时值班电话:13014500123