|

这是一项传承千年的民间工艺

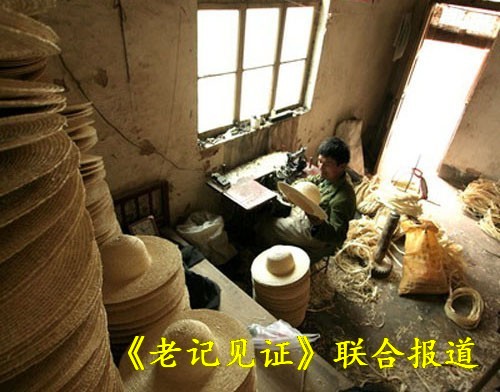

掐辫子是草编工艺品――草帽制作的主要工艺之一,主要原料是麦桔,即选用小麦麦杆的最上节,也就是紧靠麦穗的部分。每到麦

收时节,在麦收碾打时,妇女们将麦子中颜色白亮,粗细适中的麦桔预先挑选出来,轻轻摔打掉籽粒,放置干燥处备用。待麦收结束或傍晚闲暇时,再拿出来折掉根杆部分,只留颈节,去掉叶鞘,就可以用了。

麦杆折好了,还要按照粗细、色泽分成几类,女人们叫这活儿为"挑麦杆"。挑麦杆要有眼力,孩子们是干不了的,都由大人们干。挑好麦杆,再割掉麦穗留下的柄,就算正式麦杆了。

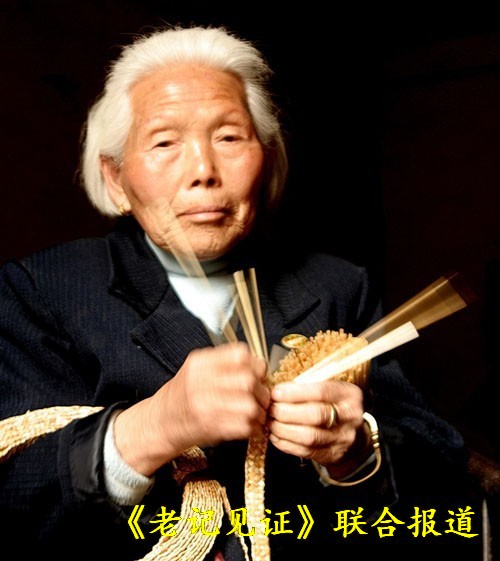

有了麦杆,夜晚或农闲时,妇女们便开始编制辫子,当地人叫"掐辫子"。掐辫子时,先用清水将麦杆浸泡数小时,直至麦杆泡软为止。然后再像姑娘家梳帽辫一样编成辫子。由于麦杆有粗有细,辫子又可分为粗辫、中(当地人叫二细)辫、细辫等多种。当地妇女掐辫子成为习惯,一般女孩子到了五六岁便学习掐辫子,七、八岁时就已经成为掐辫子的行家了。

掐辫子这种活在上世纪七、八十年代河南农村很是普遍,小到五、六岁小妮,大到大姑娘小媳妇,老到年迈的老太太都几乎成了女人必修课,她们在吃过饭后,特别是在傍晚时分,在腋下夹上一大把麦杆儿出去找伴儿,三五成群挤在一间屋子里,或谁家的门楼下边掐辫子边开始了女人们的东家长西家短的是非龙门阵。有时,她们还会在辫子上压上码子(作上记号)进行比赛。农村成年妇女的日常杂事太多,极少能够专门抽出时间掐辫子。只有到了晚间光线太暗,或者连阴雨天干不成其他更为重要的活时才掐辫子。

掐辫子几乎不用眼睛和大脑,用手摸索着就完全可以掐得很好。每逢聚在一起开会,或是赶庙会看戏,女人们也会在腋下夹上一大把浸泡好的麦杆,胳膊上盘上几圈辫子,一边看戏一边掐辫子。她们两眼津津有味地看着舞台上演员的表演,手中却不断地拨拉着麦杆儿,掐着辫子。距今已有一千多年历史。

掐辫子不用学,是农村的老传统。三四岁就会做,卖了以后除了家里的盐油钱外,还会给孩子们买笔、买本子、买头花、发卡。那个时候掐一条辫子5分钱,一天也挣不了几角钱。"

然而,随着日月穿梭,不知是科学的东西太多了,还是时代的产物太时尚了。老的生活用品也悄悄的从人们的记忆中退出了,时至今日谁也记不清是从什么时候开始的,掐辫子的场景从人们的视野里淡出;大脑中消失了,随之一段、一种民俗的历史文化则即将失去,成为人们永远的遗憾话题。前几日突然听一位朋友说在荥阳的农村看到了,有人仍在掐辫子,于是记者如获至宝似的驾车向目的地驶去……

|

豫公网安备41010402002054号 24小时值班电话:13014500123

豫公网安备41010402002054号 24小时值班电话:13014500123