开始着手《图说四大发明——印刷术》这个大工程的伊始,记者本打算按照其他的记录方式进行采访、报道,可是,到了真正具体环节上后,才真的知道了它的艰难和困惑。关于印刷术的说法虽主干相似但其版本众多,有“远古说”,有“秦版说”,“战国版说”还有“汉版说”、“唐版说”等。尤其是在能找到原本的行业遗迹拍摄、采集的线索来源上就有很多误导,致使记者浪费了大量的精力和财力,尤其是在国内油价只升不降的时刻,记者就越发急躁,越急躁就越出错。倒是几次采访和拍摄都不得不二次补充,越是这样就越发感到责任和意义的重大。在好不容易才在开封文化艺术大师任鹤林先生的引导和支持下,找到了两位健在的雕版印刷的末代大师后,又得到了更多的印刷史说。

任鹤林对于开封年画的朱仙镇版画说法很有异议。

特别是从任鹤林先生那里了解到了很多史无记载的东西之后,以至于记者甚至因此私下里切切狂喜好久,在任先生那里记者不但听到了闻所未闻的文化史料,还了解了诸多,类似朱仙镇木板年画的说法有误等原因,更主要的是从任先生身患疾病还积极的配合记者采访报的,并十几年将所有心血投入到文化遗产的保护和传承上,是记者又有了一种敬重钦佩之情,总算,在记者孤军奋战的领域里又遇到了一个“臭味相投者”这是不幸之中的万幸呀。

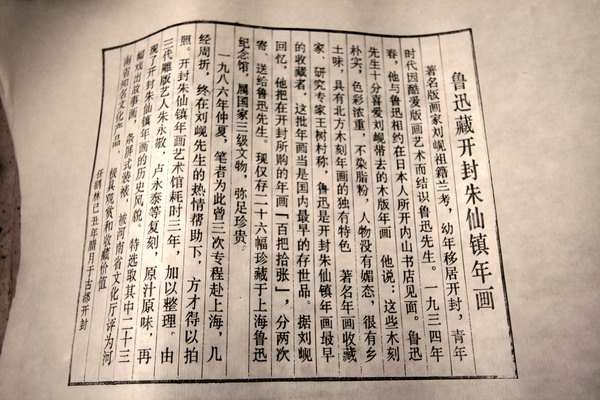

任鹤林千辛万苦寻觅回来的年画,

进行版刻复原后的画面和朱仙镇的年画对比,

结果朱仙镇年画只能用一个字能形容,那就是“粗”了。

在雕版印刷的采访和拍摄好不容易告一段落时,在中国文化史上赫赫有名的毕生发明的胶泥活字制作、印刷部分的线索搜寻上,虽几经努力却不得已以失败结束了,只好又延续两位雕版大师的刻刀记忆回访了那段,王帧的木制活字制作和印刷的片刻画面再现。

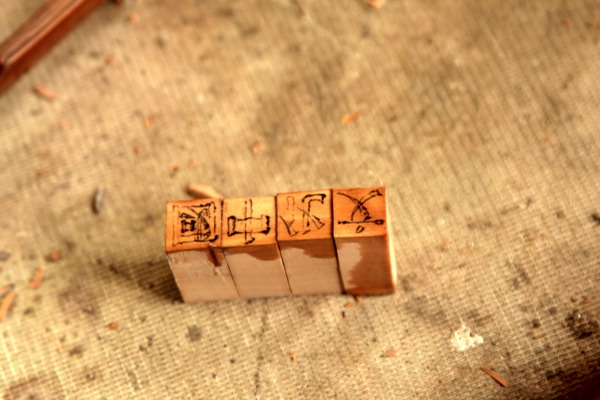

朱老爷子说:在过去这就是一页书面。

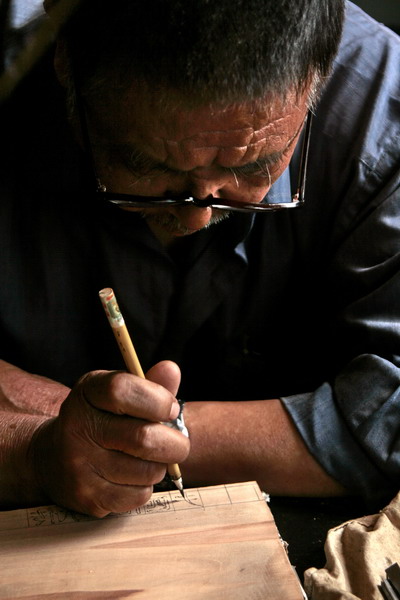

朱永敬老爷子是全国雕版史上寥寥无几且仍建在的末代传人之一,老爷子今年72了,出生于1937,是开封本地人,朱老爷子是雕版世家,父亲朱冠甲,字号:松竹斋,祖父:朱广生。光朱老爷子还能记住的就已经有祖传三代的雕版历史了。

朱老爷子13岁就开始雕版刻制的技艺,到了20多岁时已经是行内翘首一指的高手了,技艺最精湛的时候,活字单字可以技艺超群,能在现在的五号字体上并刻四个不同字体的繁体“龍”字。足见其雕刻技术的绝伦之处了。

新中国解放前,朱老爷子一直从事工艺,足迹遍及河南、安徽、山东各地以雕版、活字刻制为生,边谋生,边和各地的同行切磋学习行业技巧。新中国成立后,朱老爷的祖传手艺有了用武之地。他先后在原来的开封印刷厂、河南日报(原省会在开封时期)、开封日报社等单位进行报纸和书籍的印刷前的雕版和活字的刻制工作,现已退休在家。

朱老爷子曾在我国第一次简化字开始时的时候从事简化字教材的刻制工作。在朱老爷子的大脑中保存着,繁体版,简体版的几十种字体的几十种字号的中国文字,这还不包括那些特殊的字符、标点符号。他的大脑比世上最好的电脑存储的中国文字都全,他的一双手比那些钢琴家,书法家等等大家、大师的手都金贵。

另一位老传人在匠造雕版年画方面很有功底。

另一位老人叫卢永泰,生于1949年,与新中国同龄。其父,卢宪章,字号:荣宝斋。祖父,卢敬芝,也是祖传三代以上的雕版世家。原来在开封雕刻工艺厂工作,现已退休在家。

在整个雕版、活字雕刻的演示拍摄过程中,老爷子们依然是非常敬业、负责的态度,记得在雕版刻制记者给写的传承文化匹夫有责八个字时,记者的连笔把传承的“承”里面的三横写成了两横,朱老爷子就总是感觉不对劲,非要找字典查一下,坚持自己的三横是对的。最终还是在手机上查到了“承”字是三横才继续接着往下刻,这一点认真负责的态度非常让记者敬佩,如果,我们现代的时尚一族们能有此这般的责任和态度对待工作和社会的话,那将是中华民族的有一大幸事呀。

不管是雕版还是木制活字,

原材料都是现存不多的山梨木。

雕版刻制前要两个字行、间距和字的比例。

这是最早的专用量规。

老爷子写的可是“倒字”“双字”呀。

对于一些字老爷子总是觉得不对劲,

那就用助手的手机来帮忙吧。

写完字后,刻制前要在木板上刷上特制的油来浸渗。

刻字要先刻字与字的边缘处。

咯吱吱,咯吱吱的声音对于老爷子太熟识了。

这些都是雕版的工具,因为有的字要和锅盖一样大,

所以工具也自然就不一样了。

这就是两位大师的工作室。

历史尘封的记忆。

这就是朱老爷子刻完后的雕版。

这里也是木工的活计呀。

这是木制活字刻制前的木条截取。要画好几号字的规矩。

要用锯子把量好的木块锯下来。

把锯好的木块要用水进行浸泡。

浸泡过的木块还要再次修边整形,

不然引出来的字与字的距离就会不一样了。

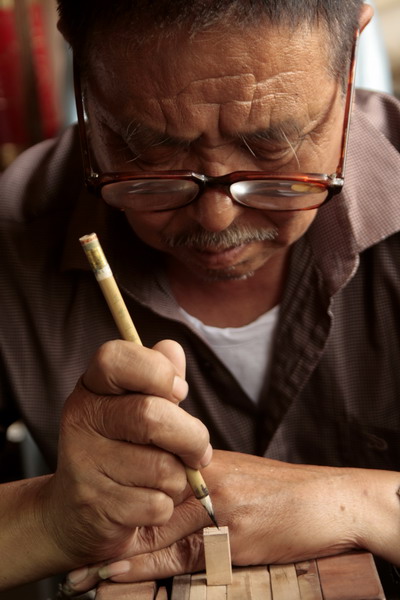

然后再在木块上写“双线反字”。

写好一个后,再按照比例写好剩余的。

写完自后,在刻制前仍然要用特制的油进行浸渗。

浸渗过油的木料还要晾一段时间后才能继续下一步。

把夹托放好后,把写好字的木料放好。

再用塞木把夹有木料的木托夹紧。

带上老火子“老花镜”就要干活了。

这就是朱老爷子的十八般兵器。

先刻一个简单的。

刻字时,不但浑身的紧都要用在手上,

而且,还要把持手劲要平稳镇定。

只要开始了,就快得多了。

你不知道朱老爷子为什么要把每个刻完的字用舌头填一下吧。

(不妨猜猜看,猜对了有奖。答案在下期)

要把所有的字放在一起进行修边。

看着标准的宋体简直就是享受呀。

这是机刻的木制活字。

这些就是字盘了。

最远古的活字排版就是一个人念着要印刷的内容,另一个人要按照内容里的字句,在两个用拼音和简繁标号的字盘里捡字。

捡字要看子所在位置的标志符号。

把捡来的字进行组合排版后要用丝线捆好。

在确定把拍好的版面固定好后,就要把丝线用镊子挑出来了。

在移动的时候拍好的版面一定要力气来抓起。

字刻好了,版也排好了,那就要开始印刷了呀,

所以,就要准备纸张了,要把纸夹进劈开的竹架里。

夹进一定位置后要把纸张装齐。

然后把固定竹架的铁箍套进去箍紧就可以了。

安放纸张的架托和位置的工序也很重要。

一切就绪后,剩下来的就是把雕版工整的固定在印版底板上。

掀一页纸放在印版上进行丈量“规矩”。

进行调整好后,就开始调墨上墨了。

上墨的手工非常要紧,既要均匀,又要不糊涂。

拉纸时,用劲一定要均匀,松了斜了糊了,

劲大了会把纸扯断。

拓印的时候用劲也是有讲究的。

几遍后不用等一会,就可以看到隐隐约约的字里行间了。

掀过一张后,就开始了周而复始印刷了。

起整个过程又被任鹤林先生称之为“刷印”!

看看着用最原始方式引出来的文稿。

在开封的年画印制上,有点像西方最早的四色套印。

这边印的是黄色基础上的黑色。

印好后的年画逐渐出现了生机。

这便是红色的套边。

不是一车活,结果印出来的纹路却能和在一起,

的确神气得很。

这些不同颜色的套版刻制很是要一定的分析功夫。

朱老爷子向记者讲起了他年轻时期的风光史诗

这是末代雕版、木制活字传人退休后的一点玩心。

豫公网安备41010402002054号 24小时值班电话:13014500123

豫公网安备41010402002054号 24小时值班电话:13014500123