|

“老记”三月下扬州,

不为春心银三斗。

援手铁肩扛道义,

“老兵父子”待拯救。

扬州“老兵”朱小军的故乡绝望

《老记见证网》联合报道

记者 聂志义 聂安邦 摄影报道

说是老兵,其实今年45岁的朱小军并不老,但是作为一个当了十多年兵的军转人员,他的故事有点曲折和悲情。

朱小军,是一个《老记见证》记者媒体同行微信群里的网友,当群主在群里转发《老记见证》联合报道的报道内容后,很多微信网友纷纷在群里点赞和喝彩。也有不少“微友”申请加《老记见证》记者为微信好友进行交流探讨,朱小军便是其中之一。

虽然据朱小军介绍他是和父母在一起生活,但是,他的话头一起来就犹如长江的“奔腾江水——滔滔不绝”,大有一种“孩子没娘——说来话长”的感觉。

从他的讲述中感到了他的生不逢时;对父母深深地爱。还有对妻儿的歉疚。而更多的是对社会的不解与时下严重脱节融入不了花花缤纷复杂的世界。总之给人一种感觉就是一个“苦菜花”的苦孩子。

据朱小军讲:

“听长辈们说,在爸爸七岁的时候,爷爷就过世了,爸爸九岁的时候,奶奶改嫁了,爸爸是由姑姑,大伯、婶娘们带大的,爸爸从小就像孤儿一样没有得到父爱 母爱。父亲虽没有什么文化,但是聪明好学在一家建筑队里学会了电工,还在16岁的时候在朱家祠堂里跟着族里长辈学会了一手做豆腐的好手艺,后来爸爸有了妈妈之后就白手起家,靠勤劳撑起了这个家。

为了这个家,爸爸妈妈靠着省吃俭用建过两次房子,在这期间,妈妈大半年都没有给我买一次肉吃,尽管这样子,我从来没有跟妈妈闹过,多次记得开学要交学费了,是妈妈驮着两袋米,上街卖了后,替我交学费!我从小励志,要好好学习,要改变自己,长大了要有出息,要赚钱孝敬父母!”

朱小军的母亲没有什么文化和学历,就是一个大字不识一个的再普通不过的农家妇女,每到年根岁尾这里农村都有过年吃豆腐的习惯,朱小军爸爸的豆腐手艺就显现了出来,与其说卖豆腐倒不如说是“加工豆腐”,家家户户提着自己家的豆子来加工豆腐,朱家爸爸也就挣个加工费。

当谈起在部队的成长历程,朱小军舒展了紧锁的双眉说:

与摄影结缘是从小学三年级开始,受到班主任老师袁钻荣先生的熏陶,对摄影产生了浓厚兴趣。由于从小就有一个当兵保家卫国的梦想,于是在1995年初中毕业后,征得父母的支持于1996年12月应征入伍,入伍之初便继续学习摄影之旅,1998年12月23日,第一篇新闻摄影作品发表于厦门晚报头版,2008年12月,作品《拉歌》获得由中国人民解放军画报社主办的全军摄影大赛年赛一等奖。12年的军旅生活,曾多次独立担任军委首长及驻华武官视察部队的摄影保障工作。在军营这所大学校里经受了苦与累的考验,同时也得到了全面锻炼,提高了综合素质。

2009年4月朱小军在军队里的职务已经是驻福建某部俱乐部主任,按照中华人民共和国兵役法,在部队里连续工作满十二年的三级士官(志愿兵)可以选择复原(一次性买断),或转业(回到地方进入地方体制内工作)。

在谈到“军转问题”时,朱小军显得特别的激动和无奈:

我们这些原先靠自己的努力和一技之长,被部队留用十几年,为国家奉献了十几年青春的转业军人,回到地方后待安置过程中,经历过了一场由地方政府官员精心组织安排决定转业军人后半生命运的“生与死”的考试之后,大部分转业军人被这场考试刷了下来!回来公开考试结果,当年有16个工作岗位,我考了第19名,就这样原先的转业安置岗位被“合理”的顶替了!再次被地方政府无情的推向了社会,打回了原形——。”

转业失业后,为了生存下来,朱小军不得不再次拿起了照相机等摄影器材,运用在部队所学摄影、宣传报道的专长,以摄影的方式深入生活,走进群众、贴近百姓,以自己独特的视角,孜孜不倦地拍摄记录,服务群众,回报社会,并用文化宣传、策划方面的服务工作传播社会正能量。从严寒到酷暑,从高山到平原,从霓虹都市到乡村街道,从塞北大草原到世界屋脊,都留下了这个有过十几年军旅生涯摄影人的身影。这些年所付出的努力,传递的社会价值,跟自己的经济收入不成正比,做的多收入的少!这些年来经历种种,就像一匹失群的战马,在寻找出路的过程中,被伤害的遍体鳞伤!

“或许这些本该我经历体验的事情!便于在今后的人生中,少走弯路…”

朱小军开始哽咽的讲述了他的艰难岁月:

“几年前的车祸让妈妈留下了后遗症,之后又遭受了骨折之痛。近期,爸爸的身体又历经了生死的考验!由于我转业分配工作被落空,还有家庭诸多原因,爸爸整日无奈叹息,久而久之也就有了精神病态开始了抑郁之路。爸爸去年7月份住进了扬州市五台山医院,后来又住进了江都精神病医院——

今年正月初七,我接爸爸回家后,发现爸爸生活自理能力下降了!每天夜里起夜好几次,每次都需要我辅助起床大小便,时有大小便失禁的情况,走路不稳,跌跌撞撞,3月18号到江都某医院做了CT 核磁共振,检查结果爸爸右脑里长有7X5公分大小的肿瘤,按照医院的意思,要么手术治疗,风险极高,很有可能下不了手术台,要么回家静养准备善后……”

朱小军又哽咽了许久才抽泣道:“在这期间,我心有极度的不甘,不舍,在陪伴爸爸的过程中,看到爸爸天天在打点滴,吸氧,打流食,不能动弹,还伴随时常近40℃的高烧,身心疲惫每况日下,在医院里,处于昏迷状态,独生子的我不得不全程陪护爸爸身边!,一个人极限的强撑着默默祈祷期待着奇迹出现!我通过手机上网不断发布求救求助信息!同时得到众多首长战友亲朋好友们的关心帮助与鼓励。”

有战友这样评价朱小军的生活态度:

作为一名军转摄影人、退役老兵,他忍辱负重;不忘初心。把委屈和无奈压在心底,以感恩之心,在平凡的生活中,沿着内心深处那份向上、向善的力量,不断前行,用相机抒发情怀,用镜头面对生命,定格世间的美丽与感动!真诚表达对祖国母亲的爱恋,对手足同胞兄弟姐妹的真情实感!发现、纪录、传播、分享生活之美!弘扬中华传统文化!过往,那一次次行走的勇气与铭记于心的心路历程,构成了一幅幅美丽的画卷!追光弄影,弘扬美德,不忘初心,继续前行。

经过《老记见证》记者十多天的采访和蜂疗的体验辅导…朱小军爸爸的身体有了明显的好转:体验蜂疗第三天老人家不再需要胃管打流食,可以喂饭自己咀嚼、第五天的时候可以下地走路了、第六天的时候,可以自己吃一碗饭了、第八天的时候拔掉了流食喂食管子,离开了轮椅在搀扶下可以行走200多米!

为了更好的给爸爸继续体验蜂疗,朱小军打算带着残疾病重的父母双亲离开这个让他们痛苦的家乡一起去到郑州,继续体验蜂疗… 并开始自己和家人的涅槃重生。

这就是本文主人公朱小军的家乡。

一回到家,朱小军就开始

给老父亲铺床了,

这个床也是针对老父亲

的健康咬牙特意配备。

此时的老父亲

已是浑浑噩噩了。

谁能体会出,

一个军转干部

会有此番境地?

大小便失禁的老父亲,

又尿裤子了。

看着弥留之际的老父亲,

自己却束手无策,

朱小军心如刀绞。

每次蜂疗之后,

朱小军都会跟着养蜂大嫂

学习检验蜂蜜真假的常识。

没想到,全国三分之一的

养蜂人都来自河南?

经过蜂疗小师傅的检查,

朱爸爸的身体每天都在

以惊人的速度康复。

(摄影:朱小军)

每次的给朱小军做蜂疗示范,

都要准确到位,

马虎不得是一个技术活。

(摄影:朱小军)

朱妈妈很热情的给

《老记见证》记者搬来了椅子。

趁着把老父亲安置好,

朱小军便开始了午饭。

因为怕母亲大脑不清晰有危险,

朱小军给老母亲下了一条命令:

不许“招惹水电气”

但朱妈妈还是找到了

收割自己种的韭菜的任务。

朱妈妈干起家务活

还是很熟练,

没有像朱小军

描述的那么不堪。

或许是“穷人家的孩子早当家”,

朱小军的刀工还算不错。

这可不是“画大饼”,

的确是真材实料的“鸡蛋饼”。

朱妈妈的米饭也出锅了。

可是,此时的朱爸爸疼醒了,

原来现在医院给病人

的导尿管不是“插”,

而是更加“先进”的“套”,

这不,朱爸爸的“蛋蛋”

就是被套的导尿管,给泡烂了。

每次趁蜂疗之际,

朱小军都想学点新东西。

可是没成想这次的代价却是

连累养蜂人——老李头

一块被螫了几下。

一个跪着尽孝道,

一个跪着记录孝道。

怕饮水呛着,

每次都是这个用针管

慢慢挤进嘴去。

看看这蜂疗的奇迹,

胃管已经是多余的了。

村上的乡亲们也都来

借着探望之际,

一睹这个蜂疗的神奇。

看着被老两口拖累的朱小军,

这位老人家也很是心疼。

任凭昔日在部队

如何建功立业的驰骋,

眼前的两位老人

吃喝拉撒都离不开他,

怎不叫人同情落泪呀?

朱小军还不断地设想着以后的打算:

只要是老父亲好起来了,

老父亲的脑子,妈妈的手。

老两口就可以生活自理了。

那时候,他就可以端起

相机挣钱养家,

开始他的新生活了。

在朱小军的工作室里面,

他仿佛又回到他的军营世界。

这是他为社会

贡献的大爱再现。

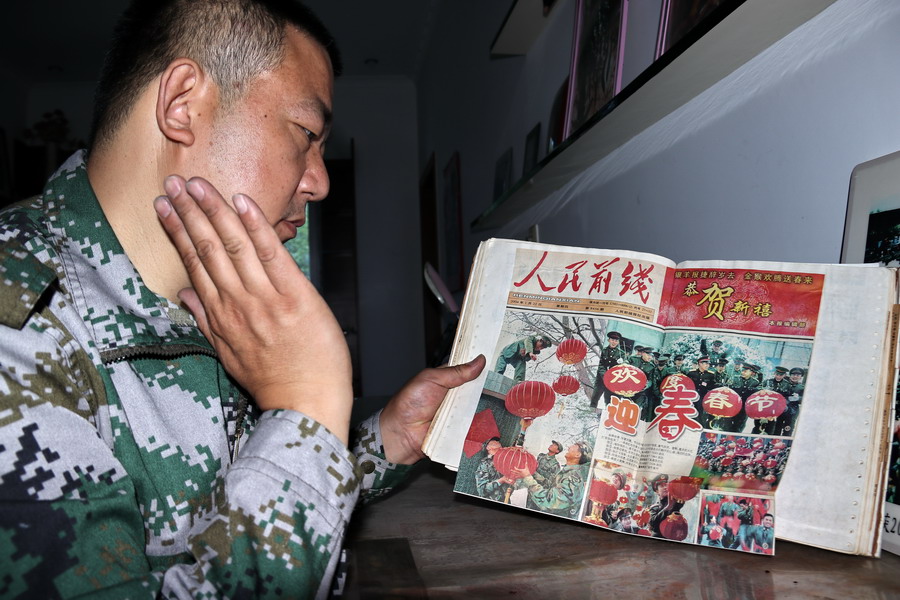

突然,朱小军看着一张

报纸回味了起来,

原来这是他最早新兵时的

第一个春节记忆。

当时他看到一位盲人

在熟练地修理自行车,

很是心疼和佩服。

可能这就是今天他能够

在种种坎坷悲惨命运中,

永不言败的力量源泉。

这就是他摄影水平发挥

最高的“全军一等奖”。

经过短短几天的蜂疗,

朱爸爸的身体康复又进了一步。

一天一个样就是蜂疗的功劳,

朱爸爸已经精力集中的

和大家分享照片和故事了。

看看,饮食也回到了

正常人的行列。

一个聪明的帅老头

“闪亮出镜”。

终于能开到自己的

“一亩三分地”了。

这浑浑噩噩几年,

已经很久没有看到自己

曾经亲不可分的土地了。

这些庄稼也似乎有了灵性,

一下子随着春风

欢呼雀跃了起来。

此情此景谁人

见了不动容。

再看看一个个麦穗饱满,

一定是个丰收的好年景。

就让两位老人闻一闻

春天田野盛开的芳香。

不知道是泪是汗,

朱小军看着地头上的父母

眼泪止不住的流了下来。

当娘的自然会心疼儿子,

“装备”齐全的伸手助阵来了。

老太太指着朱小军

拔掉的青草,

这在以前都是

充饥的好东西。

过去有部电影叫

《从奴隶到将军》,

看到现在的朱小军

则有点像《从将军到农民》。

朱妈妈又开始在房前屋后,

见缝插针的种丝瓜了。

这是第七天体验蜂疗的效果了。

来录视频的是朱爸爸

原来住院时的病友的儿子,

当知道原本回家

准备后事的朱爸爸,

奇迹般的都能下地了,

怀着十二万分的不相信,

特地叫儿子驱车四十公里,

前来一探究竟。

大病初愈的朱爸爸,

再也不愿意在家窝着了。

这是家门半日游么?

朱爸爸,还是很要强的

甩开了轮椅。

在扬州,保护江豚是一个社会

各界都在积极努力的公益活动。

朱小军也是用相机见证

记录各个公益爱心人士

的一个志愿者。

这大炮就是朱小军的命根,

也是他的另一种武器。

看看他受欢迎的程度

可是不减当年呀。

看看孩子们的好奇心,

一览无余。

亲自参加由儿子主讲的活动,

朱爸爸和朱妈妈特别的骄傲。

或许这里的人们谁也不敢相信,

朱爸爸曾经经历的生死考验。

每到此时,朱小军仿佛又

回到了军营的职责。

每每当朱小军端起了相机,

他就忘掉了一切痛苦和忧愁。

虽然都跟着跑了半天,

但看看这老两口

哪有一点病态呀?

朱小军熟练地“盲拍”

也是一个专业摄影师

最顶级的摄影技巧。

民族文化传承,

也是一个每个中国人从小

就要牢记的民族骄傲。

身体力行的为小朋友

展示历史文化,

又成为了朱小军摄影

之外的又一个自豪。

就要离开这个

爱恨交融的故土了,

再给祖宗们道个别吧。

现在的人们居住

都是特别紧张,

没想到这逝去的人

居住的环境更是不堪呀。

据说,因为坟地的问题,

这里有个地方差点激起民变。

临走了,再买一次

老家的烧饼吧。

《老记见证》小记者,

除了指导体验蜂疗以外,

还要履行采访的本职。

随着讲述,

一个痛苦的追忆开始了。

被现实的社会

冷酷无情的抛弃,

让朱小军总是想起在

军营的难舍难分情义。

阴云密布的前奏,

铮铮铁骨的考验。

朱小军的姑姑,

是朱小军父亲的姐姐,

也是从小替父母把朱爸爸

拉扯大的最亲密的亲人,

当听说弟弟要去

外地生活康复的消息,

非要再见见面请

苦命的弟弟吃一顿饭。

看到弟弟现在的样子,

朱小军的姑姑悲喜交加。

姐姐心疼弟弟,

弟弟心疼姐姐——

有了太多的不舍,

也就有了太多太多

的叮咛和嘱托。

朱小军一定要一个仪式感

很强的别离长江。

喝长江水长大的孩子

就要背井离乡去

外地谋条生路了,

再给母亲河敬个礼吧。

|

豫公网安备41010402002054号 24小时值班电话:13014500123

豫公网安备41010402002054号 24小时值班电话:13014500123