|

“老记”见证废墟中的千尺塔

《老记见证网》 资深记者

聂志义 聂安邦 摄影报道

回望千尺塔,看那尘世过客!

再上大周山,品这今昔沧桑!

在河南省郑州市西南约三十公里的荥阳市境内,有条与陇海路交叉的南北走向的公路叫“塔山路”它的命名就是因为这里的一座神秘山岭所致,因为在荥阳、新密和巩义三市相接壤的地方,有一座虽不算高大险峻,但却很有历史内涵的塔山。

相传塔山本名大周山,在北宋时期,宋仁宗,迎娶了镇守大周山的守将曹将军才华出众的才女—曹氏,并因曹氏成功的制止了一次宫变,而被册封为皇后倍加宠爱。曹家女子做了皇后久入深宫。更加思念家乡,仁宗便命在京城建“望乡楼”,在其故乡大周山顶修建了望京塔,因从山脚到塔顶正好一千尺,故又被称为“千尺塔”,从此,大周山就被改称了“塔山”。

另据相关资料显示:千尺塔坐落于圣寿寺内,而这里的寺院又被分为上下两院,除了上院圣寿寺外在此西边不远处还有一个寺院,几经战乱之后又重现修建就成了后来的“蟠龙寺”。

也正是有这个两个寺院和这个千尺塔的所在,这个“三县”交界处的方圆十余里都是十分繁荣热闹的重地,不但是逢年过节,就是每月每逢初一、十五的日子这里都是人头攒动,车马游龙很是一片祥和太平世间。

《老记见证》记者聂安邦,从很小时候每到深秋时节,都会跟随父亲前往荥阳郑岗的柿子村,拍摄“村民收获柿子的繁忙景象”,时不时地也经常听到当地村民说起这座神秘的“千尺塔”,但始终是无缘得见,这次借着“十一假期”的机会终于能够近距离揭开这座古塔的神秘面纱。

除了“宋代皇后望京楼”的传说之外,千尺塔还有另外的一个“版本”来由。据有关资料考证,千尺塔其实是北宋初期建于圣寿寺内的佛塔,是为纪念北宋高僧定光大师所建,定光大师本姓郑,曾经到此居住,后在此圆寂。

1986年千尺塔被公布为河南省第二批重点文物保护单位,2013年千尺塔被中华人民共和国国务院公布为第七批全国重点文物保护单位。

据当地村民介绍,曾经的千尺塔并不像如今这般残破,是周围村民烧香祈福的好地方,一位八十多岁高龄的老奶奶还对记者说,“原来在村子里住着,没事了就会来这烧烧香,拜一拜”。

后来,有一位爱心企业家在这里投资、复原、重建了消失已久的圣寿寺,把这座大周山开发成了旅游景区,不管是为了当地发展也好,还是为了个人谋利也罢,总之,也算是为这座在群山之中的千年古刹带来了新的生机,但好景不长,当地政府和相关部门却以没有规划为由,将景区里的建筑尽数拆毁,连带着刚复原不久的圣寿寺也未能逃过一劫。

就这样,投资约“千万”的景区,就因为“手续不全”这样冠冕堂皇的“官方”理由,而遭受了灭顶之灾,实在是有悖于毛主席他老人家的“贪污和浪费是极大的犯罪”的警言语录,虽然昔日不可一世的那位“带头大哥”事后也遭到了报应身陷牢狱,可是目前景区周围破烂不堪,残垣断壁,只有一座孤零零的千尺塔和一孔被“攻破”的寨门,在山顶山风的呜咽中孤独的守望着,这,不能不说又是另外一种人为的匪人劫难。

更具有讽刺寓意的是,据说现在有关的政府部门也对于这里做了规划得到了重建的许可手续,但是却因为拿不出钱来,社会也没有人再愿意投资而一片狼藉的任凭风雨洗礼和岁月蚕食。

每每谈到这些,现任的千尺塔景区管理有限公司法人张国亮,总是不住地叹气,说是法人,但是如今可怜的“总经理”也不过就是替原来的投资商张振龙看门守夜的实实在在的千尺塔的守望人而已,“目前我的人生处于最低谷,孩子们都不在身边,自己因为年轻时劳累过度,患上了类风湿,老伴又因为脑出血治疗后出现了偏瘫生活不能自理,现在每天除了照顾老伴之外,还要巡山护塔,打扫游客们丢下的垃圾,有时还客串一下导游,开车送游客下山,靠着在停车场低价销售一些的水和零食勉强度日”

老张实在想不明白同样是荥阳的文物保护单位,大海寺因为原址尽毁,现代重建之后依然是香火鼎盛,而承载着千尺塔的圣寿寺则是历经战火地震千年不倒,如果好好修建,岂不是荥阳的又一张惊煞世人的厚重文旅名片?只拆不修,难道是要让这遥望了千年的思乡之情,就此断绝吗?

有关这些国家文物的保护和圣寿寺的修建进展,《老记见证》记者将继续予以关注,还请对此历史比较了解的朋友不吝赐教,以便给子孙后代更详实的民族文化传承。

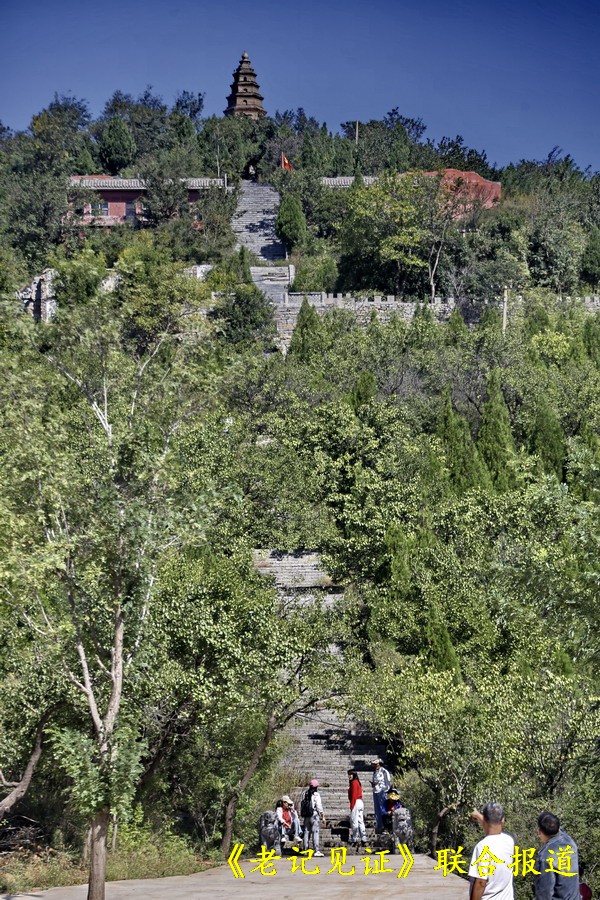

用杂草丛生来形容

今天的“千尺塔景区”

一点都不为过。

回首一目了然,对面的

山头早已被“开膛破肚”。

昔日的辉煌亭台庙堂,

与千尺塔前后呼应,

完美的让人惊叹唏嘘。

(网络转图)

这规模貌似不

输给少林寺呀。

(网络转图)

时隔几年的“圣寿寺”

成了“短命寺”,

也只剩下了一个千尺塔。

这就是罪证。

被淹没隐埋在

荒草中的寨墙。

山寨耳门下面就是

“郑岗的柿子村”。

在山顶就可以高唱:

荥阳呀荥阳,

我的故乡。

这个山体与“圣寿寺”

以及千尺塔的构图

本可以相当的完美。

官威虽强大,

可民意不可欺,

虽说是残垣断壁寺不在,

但却难拆百姓心中佛。

远近的“三县”,

甚至就连郑州的市民

也都会“情牵慧根”地。

踏着没有硝烟的战场,

传承着老祖宗留

下来的传统文化。

前面母亲虽然步履艰难,

但她的努力正是

后面女儿的希望,

历史的寨门迎接着

后辈的子孙们鱼贯而入。

虽然已是岁月流逝,

南辕北辙物是人非。

但是人们还会是在

不自觉中“魂牵梦系”。

偶遇两位热心的旅友,

带《老记见证》记者

找到了一个隐秘的去处。

千百年来,

这里的墨汁

从没有枯竭。

这周围的山里老汉们,

听说有记者来采访,

不顾劳累纷纷前来

痛说革命家史。

今天是国庆假日,

这个张国亮总经理的

“富三代”孙子开始了

他的身份体验。

这位就是眼望满目疮痍,

肩扛家国情怀,

心压屈辱与无奈的

千尺塔下的守望人。

我们的历史穿越开始了。

回归历史的空间,

聆听那时的钟鼓。

其实,如果把古装作

为民族节日盛装,

也是一件很值得

自豪的装扮。

看,《老记见证》记者的装扮,

可比现在一味的西化的

制式服装强了不知多少倍。

我们的“夫人、小姐”,

都成了节日里的彩虹。

我们的“锦衣卫”,

比杭州女交警更受欢迎。

圣寿寺也成了慕名来此

瞻仰旅友的终身遗憾。

还有很多人在此幻想

它何日才能雄伟矗立。

大周山的根基依旧称奇。

怕就连这个石碑

下次来了也看不见了,

这个家长赶紧立此存照吧。

也有人说,之所以要拆除千尺塔景区,

更主要的原因是这里

周围的挖山大军

怕游客拍照发网上影响他们

共同利益的发财大计。

老张很是调侃的说:

现在好了,规划有了,

没人出钱了。

别说,根据这周围的

地貌来说,

是一个绝佳的

养生观光圣地。

|

豫公网安备41010402002054号 24小时值班电话:13014500123

豫公网安备41010402002054号 24小时值班电话:13014500123