|

“少小离家老大回”的老爸老妈

(上)

少小离家老大回,

乡音无改鬓毛衰。

儿童相见不相识,

笑问客从何处来。

《老记见证》联合报道 资深记者 聂志义 摄影报道

记者今天要讲述的内容,是有关记者自己年迈的父母大人故事,这并不仅仅因为是记者父母的缘故而寻了个私情来,主要因为他们本身就是一种感动的元素,更加上之他们有着代表在那个火红的年代的一批,不!是他们那一代人的艰辛壮志。

爸爸和妈妈是在记者还没出生的时候自由恋爱结为伉俪的,据长辈人回忆:那时候爸爸在离老家很远的地方——青海大学读书,假日回家后认识了在老家村里教书的妈妈。那时候,教书的被叫做先生。(后来随着时代的演变慢慢的才被叫做老师。)那时候的老师几乎没有什么工资,也没有专用的食堂,村子里更不会有饭馆。所以,老师的伙食就是要村里人挨家派饭。

爸爸回家时正赶上轮着妈妈在奶奶家吃派饭,就这样,那时候村子里最有文化的两个年轻人相爱了。结婚后爸爸继续去边打工边上学,因为爸爸上学奶奶家欠了别人很多钱。

那时候,奶奶家很穷,时常都是妈妈从姥姥家偷些粮食来周济。爸爸有兄弟姐妹六人,爸爸在家是老大,妈妈的行为也就自然要多出很多牺牲了。后来有了我的大哥。那时候,爸妈的思想都很进步,为了响应毛主席“广阔天地大有作为,到最艰苦的地方去”的号召,爸爸毕业后就谢绝了留校任教的机会,带着妈妈抱着大哥,接过带着爷爷送给的木箱,拿了一对枕巾就离别了亲人,背井离乡从此开始了他们的作为和理想。

经过几天几夜的火车和敞篷汽车(就是现在的货车),又嘎达嘎达的坐了几天的大马车,就到了很偏远落后的内蒙古宁城县一个叫八里罕的山沟里。

在那个冬天冷的尿尿都会冻掉小鸡鸡的地方,我和弟弟也先后出生了,就像生下来的小马驹似的。我们顽强的活了下来,在那个年代已经是很不容易的事情了,冷不说,更主要的是饿。慢慢的我们都长大些了,粮食就不够吃了,全家五口人每月一共六、七十斤粮食哪能够呀。为了让全家都活下来,爸妈尽量的少吃粮食,把剩下来的都给了我们哥仨,可是那时候,我们都在长个子的时候,一点点量是远远不够,于是,爸妈不得不狠狠心,要把我们哥仨中的一个送给亲戚寄养。可是,看来看去送哪个爸妈都不舍得也很难选择,可是为了全家都能活下来,还是把我送走了,原因是,大哥是长子慢慢的能帮爸妈干些活了,弟弟那时很小,离不开大人。所以,我从此就只好过上了寄人篱下的童年时代。记得那时候,我八九岁,就要放学割草,还要在周末到猪圈用钢叉起粪,然后用架子车半车半车的往几里外的农田里送粪,返程时还要在来回半车土还原猪圈的粪草(在当地被称为“垫圈”)。爸妈每个月还要给亲戚寄来五块钱作为生活费。

爸爸是教师,妈妈是医院的司药,这职业一直就是两位老人一生的职责。爸妈也用他们的才华和品德在当地,和本行业获得很大的成绩,在群众有很好的口碑,在那些艰难的岁月里,要不是那里的乡亲们的帮衬,我们不敢想象我们会不会有现在。

虽然,后来我们哥仨都长大成人了,也都在工作各自的工作岗位上少有些了建树,爸妈在儿孙满堂、桃李天下后却慢慢的老了,他们的心思却越来越多的想着那片他们出生的土地,他们的根还系在远在千之外的老家里。

年岁不饶人呀,特别是前几年,首先是妈妈的身体出现了问题,做了几次手术,把血栓搭桥止住了,可是2010年的元月3日,虽早就退休却不甘寂寞的老父亲在一家学校授课的课堂上突然倒下了。医院检查结果也是血栓,虽然因病情因为发现得早,治疗及时,爸爸的身体恢复还算不错。就在大家刚要松口气的时候,老母亲的血栓又一次堵在了大脑里,又幸亏是弟弟赶紧从北京请去了专家在当地医院救治,这才使母亲的病情得到了遏制和缓解。经过这些病魔闹剧的老人就更迫切回老家看看走走了。于是乎,在弟弟和哥哥的安排下,老爸老妈回家了。

妈妈再次血栓堵塞在大脑,做手术的时候,

她的小孙子也在千里之外的郑州住院了,

由于近视眼大夫找不到血管扎针,宝宝很是痛苦。

连续几天的输液,宝宝有些受不了了。

为了换个环境转移宝宝的烦躁心理,干脆就把车上当做了临时病房了。

采访车上挂着药瓶也算一道风景吧。

为了帮助爸爸做好迎接爷爷奶奶的准备,

宝宝出院后加紧了锻炼身体,用被子压住脚做起了仰卧起坐。

输了半个月的药水,宝宝的手臂有些肿胀,

可是,他依然精神百倍的去接爷爷奶奶了。

虽然,老爷子还没有完全恢复,可是,

走起路来那永不言败的坚强,是儿子、孙子们心里的榜样。

一回到故乡未进家门,二位老人就直奔祖坟,

去看望在地下盼儿归来的的父母双亲。

虽然心情百感,可是残躯步沉,父亲的脸颊有些涨红。

刚到坟前,老父亲就一下跪倒在地上了,嘴角颤抖着没有说出一句完整的话来。

老母亲在一旁为了祖辈们把纸钱一打一打的叠进黄表纸里,

据老母亲说,这是装钱的手巾板。

纸钱包好后还要沾点贡品。

还要将贡品一一的掐一些放进去。这样就可以让那边的亲人品尝到了。

原本是记者的活计,这回也由宝宝接替了。

随着炮竹的响声,那边的纸钱才能烧起来,

据说,炮竹声是告诉那边的亲人来接受送来的钱物了。

在边烧纸钱,边和那边的亲人说些提及话后,就要给那边的长辈叩首告辞了。

可是不知道是跪在地上时间长了,还是有更多的话没有说够,

老父亲却起不来了,年迈的母亲用了很大的力气才把他搀扶起来。

经过了和亲人的倾诉后,老爸老妈的心情也舒缓了许多。

回到了村子却不认识了家门,也难怪,

在这个一日三变的年代,50多年的变化那还能记得起来呀。

走进这个装有自己儿时快乐和泪水的老院子,

老人去试图重新感悟、追忆那个时侯的点滴记忆。

曾经年轻时代的铁姑娘,今日也是雪染鬓霜了。

岁月烟云,人易老,故土依旧留情在。

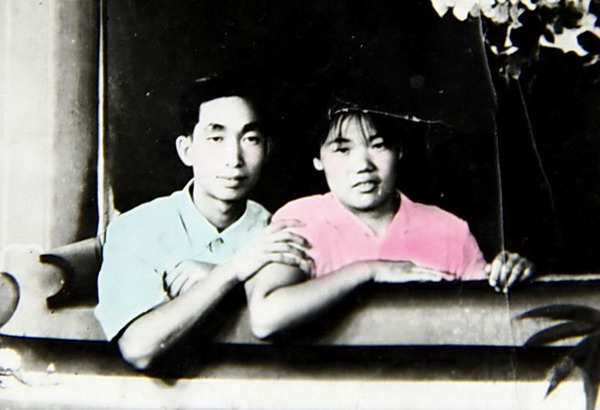

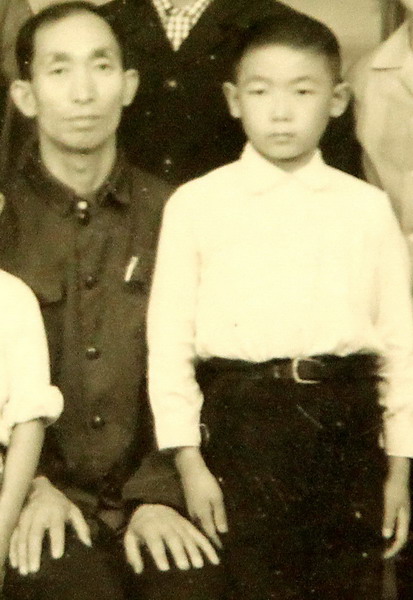

拿出来的是很难得的老照片。

那时候老父亲在爷爷和奶奶面前看起来也只有四、五岁(左二)

提起小时候的故事,老父亲很是健谈,

根本就感觉不到脑血栓留下的影子。

这是爸爸年轻时期和本记者九岁时的照片。

老娘说起了年轻在家时的故事。

回忆起那过去的岁月,大姑也禁不住流起了热泪。

最在过去老上房屋的门口,老爸老妈才感到了未有过的踏实。

正值秋收时节老屋房顶上晾晒的玉米

(河南方言叫“秫秫”)成了小一辈人的乐园。

这装扮还真有点过去的“我是公社小社员”的感觉。

小侄子为大伯上灶亲自展露厨艺。

老爸拿起了澜柿(用温水去涩后的柿子),补偿50多年的味觉。

留守大臣端上来了家乡的饭菜。

之所以在饭前合影照张全家福是因为怕酒后脸色过红的缘故。

50年后的聚会大家都敞开了心肺,这才是开怀畅饮的时候。

(未完请看下集)

|

豫公网安备41010402002054号 24小时值班电话:13014500123

豫公网安备41010402002054号 24小时值班电话:13014500123