貌似我们起晚了,很多大巴旅游队伍都不见了。

这是一个很勾魂的大盆景,单老师围着它馋的直转圈。

据说,这里有点故事。

我一再坚持拍完再继续,我对了,因为返程的时候就根本没时间了。

这里疑似是被废弃的农家老屋。

白色袋子里面装的不是花生,

是当地很有名的“观音土”这个大石头状的东西叫灵芝。

很意外在这里能看到喜欢下棋的孩子们。

突然有半截黄瓜从一辆猛然拐弯轰鸣的宝马车里飞了出来,

速度之快就连我这职业摄影记者都没能抓拍到那个瞬间。

从车牌看貌似开封人民的富二代。记者也很讨厌以豪车为罪恶的不良社会现象,

去说豪车的不是,这只能说开豪车的人不好罢了。

本以为能开到山上的任性车主被告知

那是去已经停运索道的去处后,不得已又把车开回了停车场。

看到这么大年纪都能登上大山从容下来,几个哥们有点受不住了。

艺术家爬山是属于灵感积累,这是他们在山上最后的位置,

他们还可以把怕苦怕累说成是要忙于即兴创作而停滞不前。

美女很美,笑得很甜,就是行为不是太----

哈哈,难怪呢?原来是和那个宝马车上下来的是一伙的呀。

很对称都有人在旁伺候着。

完了,儿子怕的太猛累着了。

不丢人,这里还有垫底的呢。都累哭了吧?

看看这等坑爹的山路,能好走么?

不过看看这风光,还算是有点收获。

看到了山里的挑夫了。

每次上来还要虔诚的给山神祈祷一次么?

这位老哥说,自己是山下的山民,虽然也有地种,但是周末假日也会上来挣点辛苦钱,毕竟家里还有一对老人和老婆还有两男一女三个孩子要靠他养活。

从废墟的形式看,这里原来也是个小山庙。

记者似乎了解为什么他们的生意不太好了,把吃的东西放在垃圾桶边上,

谁都不会有好胃口吧。

这里路不好走,可是更不愿意往高处爬了。

这里虽然好走了,但是耗费精力和木料不说,

如果发生山火不是更容易助燃么?

能走常人所不能走的路才会有意外地发现。

很奇怪,这里大多数小庙里面并没有供奉仙家或者佛家的神像。

这里很多地方也都没有防护的栏杆可以起到安全作用。

记者还以为这里是在盖山神庙,工人告诉记者说,这是财神庙。

这位工人师傅正在这用砂轮片往石头上刻字。

新旧两个山路台阶,我喜欢着原始年轮似的纹路。

如果是晴天这里的能见度会看清楚我们山下的那拨伙计们。

这就是除了记者外的两位有恒心有毅力的勇士。

看到了唯一有规模的户外超市。

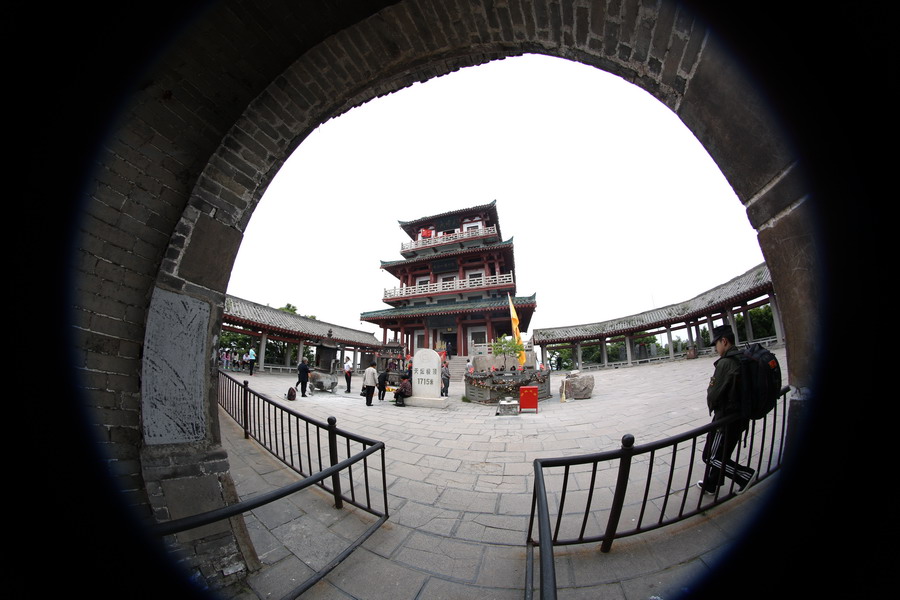

功夫不负有心人,神秘峰顶就在眼前了。

据记者判断,这里不久前曾经经历过一场山火。

终于到达了第一个有坐的地方了。

看树种估计也属于很早很稀少的遗产类科目。

树皮貌似老人具有沧桑的脸颊。

这里是直接可以滑到山底的滑道。也是孩子最喜欢的“超级滑滑梯”。

拾阶而上,每一步,每一台阶都是那么的吃力。

看到了最开放的山顶饭店。

最后,选择老人家的凉皮,虽然比在城里的贵一倍,但是在这个近两千米高山上能吃到老人家从上下背上来的面粉纯手工制作的凉皮,实属难得了。

看看老人家因地制宜就地取材做的板凳吧,老人家说,原本在山下就病魔缠身,

中风、偏瘫还有很多妇科病,后来上山采药治病,

不知觉中二十多年都没下山了,现在啥病都没有了。所以她很知足了。

标注3700米的高山,就算是这些以所谓“绅士”

自居的老外,也没有那些考究。

原以为到了山顶可以拍到很令人惊叹的画面,可是一看这雾蒙蒙的天就泄气了。

这两位的汉语普通话要比这山底下的济源人说的要好多了,

他们一个是匈牙利人一个是波兰人,怪不得看过很多

外国大片的儿子说他们刚才自己说话的时候有点俄语的味道。

这个山顶餐馆的小女孩说,她从山下上来仅用两小时,

这让我们三个半小时才上来的儿子不甘心。

看到了一对父子,也听到了他们的谈话,父亲在交给儿子登山的经验:

呼吸要均与,迈步要稳重,不要浮躁不能着急。

欲速则不达等等。记者问了一下,孩子比记者儿子大一岁。

越是快到达山顶,就越是山路陡峭险峻。

最后的冲刺不能松懈,不然上面的这个“黑色大物”掉下来就会被砸成肉饼。

看到了不愿意看到的商业利益的背后。

难怪,往这里走的时候还几个人都试图阻拦记者一行不让过来。

既然能通过这玩意,把给养源源不断地送上来,

为什么就不能把产生的垃圾也送下去呢?

这里还存储着很多建筑材料,不知道是不是还要扩大商业铺面。

这些如果都能投入使用的话,又会有多少垃圾铺满山顶呢?

貌似,山上除了卖东西摊贩,没有见到负责安全和服务的管理人员。

就算想烧柱香都不敢(山上禁火种)也找不到香火。

这个大钟敲一下一块钱,标明的是明代的物件,可是主家自招是假的。

不过看到的山峰还是很险峻的。

看到了除了脚脖子没戴红布条的“洋雷锋”。

这里正在为施主做法事的,是一位俗家女人。

在这里见到了唯一的为捐过香火钱“香客”祈福的道长。

这里也聚集这一群靠神仙保佑生活的人们。

这里有很多人们对美好期望。

看不懂山意思,是想把大家友谊所得更紧呢?还是喻意把大家伙都锁进去呢?

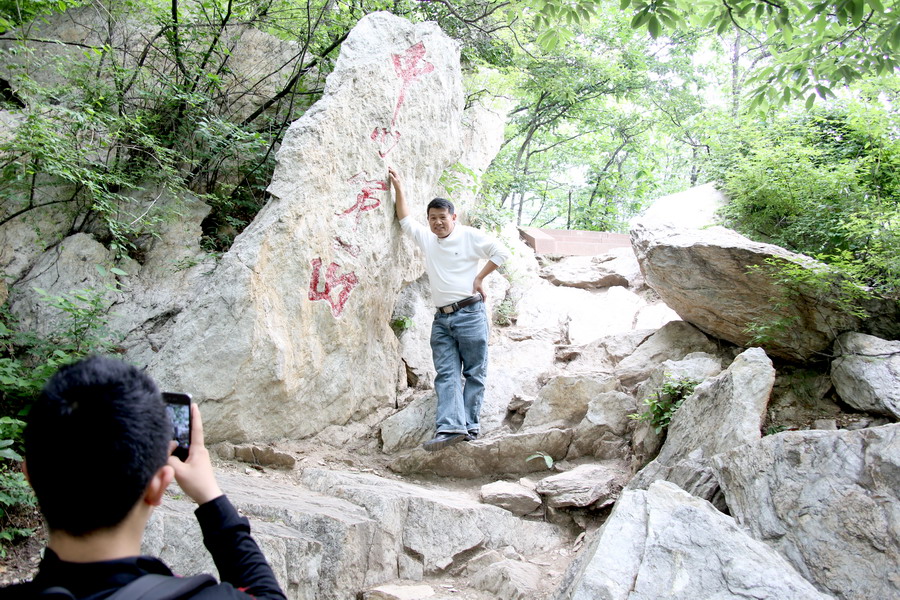

不管如何苦累终于上来了,这也算是战胜自我挑战极限的又一个胜利。

看看吧,啥叫:无限荣光在险峰。

啥叫:一山更比一上高。

总觉得这里不该是这样的状态,但是,一时又说不出该啥样。

开始下山了,风光又是另外的展现。

我说,成立的医生都是庸医杀人,医患成仇敌呢,原来名医都在这里呢。

远远看到了,我们上山的起点。

也看到了盘山逶迤的山路。

歇会吧。

还有很多不是来爬山的香客们。

这个树枝嵌缝的崖壁很有点意思,可惜没有服务人员给解说其中的端疑。

时不时仍有很多年迈老人爬上最后最陡峭的峡关。

在这里记者发现了一个以后会造成事故的危险隐患,

悬崖边的栏杆损坏严重,台阶深陷严重,电缆线裸露损毁危险。

这些刚修建的石阶路打扫得很干净就是没有扶手栏杆。

看到一个让人感动的画面,这个小哥哥很爷们。

又看到了这几位,“雷锋”却没了。

那个菜馆家的小女孩吃饭了,是米饭没有菜,只有辣条。

她说,菜是用来给旅客吃赚钱的,有了钱才可以让她有衣穿。

过去听说了,巾帼不让须眉,讲的是女汉子的故事,和记者一样的爷们听了很不服气。可是见到了白发叫板黑头老人家,怎么叫我们不自卑呀?

这哥们也不赖,跑着上山很厉害。

这个成千上亿年的石壁变化让很多人留影传播。

一个人走在这幽静的山间小路上,有了一种

“随风送清爽,俗世辞别离”的畅快和忧伤。

这里的清洁工不多,记者只见到了三四位,还都是女人家。

这就是下山的捷径。

按照儿子的说法,如果费尽了很大的勇气和苦累好不容易上来了,一下子就滑下去很浪费了,还不如慢慢的边下山,边感受和去发现因为上山的急匆没有领略的山景。

又看到了哥哥背妹妹,可是这个目的和意义就不一样了吧?

终于,快回到了山下。

真有一种失联飞机看到了机场的感觉。

这是唯一一个看到有水池的地方。

慢慢地,暮色开始笼罩了大山,我们也拖着一天的收获:

浑身的疼痛和饥饿踏上了返程。

豫公网安备41010402002054号 24小时值班电话:13014500123

豫公网安备41010402002054号 24小时值班电话:13014500123